2013年01月15日(火)

憲法96条 [時事]

◎京都新聞1月12日朝刊「土曜評論」

改定要件緩和は「壊憲」

安倍氏「憲法96条改正」 早稲田大学教授 水島 朝穂

衆院選翌日の記者会見で、安倍晋三自民党総裁は、自らの内閣を「危機突破内閣」と呼び、憲法96条(改正手続き)の改正を先行させると述べた。

自民党は「日本を、取り戻す」といウスローガンを掲げたが憲法9条により軍隊の保持を禁じられた日本が、「国防軍を、取り戻す」と言いたいのだろう。自民党「憲法改正草案」が目指す方向である。

今日、「国防軍」とは、「“国"土“防"衛軍」というよりも、米国とともに、武力で地球規模の「国益」(市場、資源、そのアクセス)を防衛する「“国"益“防"衛軍」としての性格が濃厚である。そのことは、「憲法改正草案」が「国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その“資源"を確保しなければならない」としていることとも符号する。「国民と協力して」を加え、対外的な軍事行動に国民を動員する根拠を創出しようとする点も見逃せない。軍法会議(国防軍裁判所)や軍機保護法も有する「普通の軍隊」の完成である。

当面、こうした方向と距離を置こうとする連立与党・公明党に配慮して、「まずは改正要件の緩和から」という方針を打ち出したものだろう。

だが、この議論の仕方はおかしい。多くの国々で憲法改正手続きはさまざまな形で加重されている。「3分の2」が多く、「5分の3」という国もある。それを「過半数」に変更するというのでは、あまりにも憲法を軽く扱うものではないか。

立法を含む国の統治のあり方や、人権保障について定める憲法は、国の最高法規であって、これに反する法律は存在し得ない。だから憲法には、一般の法律とは異なる加重された改正手続きがセットされているのである。

学説上、96条の改正手続き規定でその手続きを改正するのは背理であって許されないとする説と、改正手続き規定も改正できるという説とに分かれる。憲法改正権は制度化された憲法制定権であり、改正手続きの実質に触れる改正はできないと解すべきだろう。「実質に触れる」例として「国民投票の廃止」が上げられるが、私は「3分の2」を「過半数」にすることも、「実質」に含めるべきだと考えている。

そもそも、憲法改正手続きの改正を政治目標化し、公約に掲げること自体が不純ではないか。試合のルールを自分に有利に変更するため、まずはルールの改正規定を緩いものに変えようとすれば、スポーツの世界でもブーイングを受けるだろう。

憲法の本質は、権力を拘束し制限する規範という点にある。憲法により統制されるはずの権力者が、そうした拘束を自ら解除し、「権力にやさしい憲法」に改変しようとしている。「とりあえず96条!」というのは、憲法の存在意義、ひいては立憲主義を軽視磨る発送といえよう。

現実には、96条改正に特化すれば、日本維新の会やみんなの党、民主党内の改憲派を含めて、9割が一致する可能性がある。立憲主義を蹴散らす壊憲的言動も活発化してくるだろう。安倍内閣は「憲法突破内閣」となり、いずれ石原維新とも連携して、「壊憲内閣」となる危うさを持っている。7月の参院選がさらに重要性を増すゆえんである。

■憲法96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

■みずしま・あさほ

東京生まれ。全国憲法研究会運営委員。法学博士。著書に「東日本大震災と憲法」「改憲を診る」など。

-------------------------------------------------------------------------------

今日の引用記事は、ぜひ多くの方に読んでもらいたい。

「ルールの改正規定を緩いものに変えようとすれば・・・」って、それはあかんやろー。

私が安倍内閣を「姑息内閣」と名づけたのも、これでうなずけるでしょう。その姑息な権力者に利用される連立の相手も相手。姑息な手段でだまされ続けても気もつかず、「誰がやっても同じ」としか言えない人も人。

ここまでなめられても黙って何もしなかったら、本当にえらいことになりますよー。自分のできることを考え、小さなことからでもやっていきませんか。

とりあえず、7月の参院選で「壊憲」勢力の膨張阻止を!

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2012年12月27日(木)

安倍首相、最初の仕事 [時事]

◎京都新聞12月27日夕刊

河野談話見直しも

菅官房長官「有識者ら検討を」

菅義偉官房長官は27日午前の記者会見で、戦時中の従軍慰安婦問題に関し、旧日本軍による慰安婦募集の強制性を認めた「河野洋平官房長官談話(宮沢内閣)」について、見直しを含めて有識者が検討するのが望ましいとの認識を表明した。記者団の質問に、安倍内閣として談話を踏襲するかは明言せずに「学者や有識者の研究が行われている。そうした検討を重ねることが望ましい」と述べた。

政府内では当面、具体的な動きは取らない見通しだが、展開次第では韓国などの反発が強まる恐れがある。安倍晋三首相は9月の自民党総裁選で見直しが必要との姿勢を示していた。

第一次安倍内閣では2007年3月に河野談話に関し「政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示す記述は見当たらなかった」とする政府答弁書を閣議決定した。

菅氏は閣議決定の経緯を踏まえる必要性を指摘。同時に「この問題を政治、外交問題にすべきではない」とも指摘した。

また植民地支配と侵略を認めた戦後50年「村山談話」に関しては、安倍内閣として踏襲する考えをあらためて示した。

安倍首相は総裁選討論会で「河野談話によって日本は不名誉を背負っている。前回の安倍政権で強制性を証明する証拠はなかったと閣議決定したが、国内外で共有されていない」と語っていた。

■河野官房長官談話

1993年8月、当時の宮沢内閣の河野洋平官房長官が、戦時中の従軍慰安婦問題の調査結果について発表。「(旧日本軍)の要請を受けた業者が、甘言、強圧により、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くある。官憲などが直接、加担したこともあった」と指摘し、慰安婦募集などでの旧日本軍の関与を認定。「あまたの苦痛を経験し、心身に癒しがたい傷を負われた方々に心からおわびと反省の気持ちを申し上げる」と謝罪した。

-------------------------------------------------------------------------------

衆議院選挙で投票者が一番望んでいたのは、「景気回復」。

そして誕生した安倍内閣の最初の仕事が、「河野談話見直し」。

これを、「ずれてる」とは言わないのでしょうか。

それも安倍さんご本人がおっしゃるならまだしも、官房長官に言わせておいて、その反応を見てから対策を考えようという姑息な作戦。

新しい内閣にいろいろな名前をつけていたが、私がつけるなら「姑息内閣」。

「人に言わせて自分はもぞもぞ。そんなんしてんと、はっきり自分で言えーちゅうねん!」

--------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

今日も店往復1.3km。

そのあといつもの5kmコース。今日またキロ6分ペース走にチャレンジ。ゴール29分58秒。我ながらお見事。きちんと修正できている。

いつでもゆうてねー、ペースランナーのお仕事。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2012年12月15日(土)

非右翼系候補に一票 [時事]

◎毎日新聞12月11日夕刊・特集ワイド

「右傾化ニッポン」なぜ

公約に「国防軍」「尖閣常駐」 「核武装」に言及も

◇75年前、第三極躍進→日中戦争へ 「今回の衆院選に類似」

衆院選が公示され、各党・候補者の論戦がいよいよ本格化してきた。それにしても、前哨戦の段階から「核武装」「国防軍」など、これほどきなくさい言葉が飛び交った選挙も記憶にない。海外の一部メディアに「右傾化」と指摘されるような現在の状況をどう見たらいいのか。識者と考えた。【井田純】

「日本は徐々にではあるが明確な右傾化のただ中にあり、第二次大戦以来、地域で最も対決的な姿勢を示している」。今年9月、米紙ワシントン・ポストは「中国の台頭と日本の右傾化」と題してこう論評した。英誌エコノミストも同月、尖閣諸島の写真を表紙に使い、巻頭記事で「対中強硬派の都知事による購入計画」が発端となり、尖閣をめぐる対立が日中の衝突に発展する危険性を警告している。

元外交官の東郷和彦さん(67)はこれらの報道について、「事実認識に不正確な点はあるが、日本の政策が右寄りになっているのは事実」と語る。

右傾化の厳密な定義は難しい。保守化をとおりすぎて、国粋主義的な対外強硬論に傾くことを指すことが多い。

外交・防衛問題についていえば、野田佳彦首相は7月12日の衆院予算委員会で、集団的自衛権の法的解釈見直しに言及している。総選挙では「自衛隊の国防軍化」を公約する安倍晋三総裁の自民党が第1党をうかがい、躍進の予想もある日本維新の会の石原慎太郎代表は「核保有検討」に言及する状況だ。

国民感情も変化している。内閣府が先月発表した世論調査では、中国に対して「親しみを感じない」「どちらかというと感じない」と答えた人は合計80・6%で1978年の調査開始以来、過去最高だ。韓国についても「親しみを感じない」が昨年より23・7ポイント増えて59・0%に達した。竹島に李明博韓国大統領が上陸し、尖閣諸島近海に中国の海洋監視船が毎日のように現れる現状では、両国への反発は“自然な”感情とも言える。

しかし、東郷さんは「外に強いことを言う指導者を待望するポピュリズムは民心がへこたれている表れ。右傾化を望む人にとっては中韓の一連の対応は、天の配剤でしょう」と話す。

東郷さんが特に警戒するのは、自民党が政権公約の「領土・主権」の項目で、尖閣に公務員を常駐させるなどとしていることだ。新政権が、常駐を「さやに収めた刀」として使い、現実的な落としどころを探る外交政策を展開する可能性はあるとしたうえで、「実際に日本がそういう対応を取ったら、中国はどう出るか」と問いかける。

「例えば、監視船が今のように日本の領海に定期的に入っては出ていくのではなく、常時10隻単位で領海内にとどまるかもしれない。あるいは1日に10メートルずつ尖閣に近づいてくるかもしれない。多数の漁船を領海内操業に誘引し、それを保護する形をとるかもしれない。その時、日本はどうしますか? 監視船に放水や銃撃を加えるのですか?」

東郷さんは、尖閣領有の法的根拠については日本に100%理があると考える。だが現状は、国による同諸島の購入が、中国側に対応をエスカレートさせる口実を与えてしまった。その元は石原代表が都知事時代に打ち出した都による購入計画だ。「中国の今の行為は、国連憲章に照らして許されないが、既得権化してしまった行為をやめさせるには外交力を結集した対話がいる。尖閣情勢を今の状況にしてしまったのは、戦後の日本外交で最大級の失敗です」

中国は10手先を読んでいる。こちらは20手先を読まなければならない、と東郷さん。「巡視船を急速に増やし、海保の人員を大幅増員、海保と海自の連携を訓練する。当然すべて国民の税金です。そういう覚悟と準備を整え、なおかつ、できる限りの対話を尽くす。ただ公務員を常駐させるのでは単なる挑発です」

■

「今回の情勢を見ていて思い出すのは、昭和12(1937)年4月の総選挙です」。淡々とした口調で語るのは、「昭和史の決定的瞬間」「日本近代史」などの著作がある坂野(ばんの)潤治・東大名誉教授(75)だ。

坂野さんが類似を指摘したのは、戦前最後の正常な総選挙とされる1937年の第20回衆院選。議会第1、2党は民政党と政友会で、いわゆる「第三極」の一角だった社会大衆党(社大党)が躍進した。社大党のスローガン「広義国防」は、国民生活の改善を柱に国防政策では陸軍支持を意味するものだった。

「資料によると、社大党に投票した有権者の多くは、生活水準の底上げとともに戦争回避への期待があった。ところが、社大党がそうした声に応じて軌道修正をする前、選挙からわずか2カ月余りで盧溝橋事件が起きた」

そこから時代は日中全面戦争、そして太平洋戦争へと向かう。坂野さんが社大党に重ねるのは、旧・太陽の党と合流した日本維新の会だ。坂野さんは、維新の橋下徹代表代行のもともとの支持者は、既得権益の打破、国内の政治行政改革を求める層だったと見る。その支持層が、旧・太陽との合流で、石原代表ら対外強硬勢力に糾合されていく構図がよく似ているという。

現在と大きく違うのは日中の立場だ。「日本は米ソに次ぐ世界第3位の軍事大国で、経済力でも中国をはるかに上回っていた」。だからこそ日本は力を付けるべきだという声が選挙戦でも聞こえてくるが、「中国に拮抗(きっこう)する力を整えるには少なくとも20年かかるでしょう。安倍自民党総裁は、憲法改正、国防軍設置と言いますが、中国がそれを黙ってみているという保証がありますか」と警告する。

坂野さんは「今、生活の苦しいフリーターなど若い世代が、対中強硬発言にひかれる気持ちもわからなくもない」と言う。そのうえで、歴史家としては、と続けた。「盧溝橋事件当時だって、日本陸軍内に日中戦争を回避したい勢力があったが、開戦に至ってしまった。同様に、今偶発的事態が尖閣で起きた場合、中国側がみな理性的に対処するとは限らない。『現代は国際社会が日中の武力衝突を許さない』と思うのは楽観論だ」

選挙で強硬論を唱える勢力は、極論に訴えて人気を得ようとする少数者、いわば「ノイジーマイノリティー」に過ぎない、と坂野さんは信じる。東郷さんも「戦後日本が築いてきた平和主義が無意味だったはずがないし、あってはならない」と語る。

行く手にあるのは「いつか来た道」ではないのか。立ち止まって考えたい。

==============

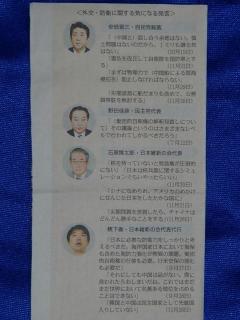

<外交・防衛に関する気になる発言>

◇安倍晋三・自民党総裁

「(中国と)話し合う余地はない。領土問題はないのだから、1ミリも譲る気はない」(10月15日)

「憲法を改正して自衛隊を国防軍とする」(11月21日)

「まずは物理力で(中国船による領海侵犯を)阻止しなければならない」(11月29日)

「尖閣諸島に船だまりも含めて、公務員常駐を検討する」(11月30日)

◇野田佳彦・民主党代表

「(集団的自衛権の解釈見直しについて)その議論というのはさまざまなレベルで行われてしかるべきだろう」(7月12日)

◇石原慎太郎・日本維新の会代表

「核を持っていないと発言権が圧倒的にない」「日本は核兵器に関するシミュレーションぐらいやったらいい」(11月20日)

「シナになめられ、アメリカのめかけに甘んじた日本をしたたかな国に」(11月21日)

「尖閣問題を放置したら、チャイナはどんどん勝手なことをする」(11月26日)

◇橋下徹・日本維新の会代表代行

「日本に必要な防衛力をしっかりと考えるべきだ。海洋国家日本において海保も含めた海防力強化が喫緊の課題。集団的自衛権の行使も必要。日米安保の強化も必要だ」(9月27日)

「それにしても中国は品がない。僕に言われたらおしまいだね。これではまだまだ世界において名誉ある地位を占めることはできない」(9月28日)

「韓国と中国は民主国家として先進国入りしていない」(11月29日)

-----------------------------------------------------------------------------------

明日は衆議院選挙の投票日。

しかし、すでに925万人が期日前投票を済ませたようだ。私も水曜日に済ませてきた。

小選挙区制では1位にならないと意味がない。

「2位じゃだめなんです!」 2位以下はすべて、いわゆる「死に票」。

小選挙区制度に変わったとき、1位しか意味がないのだから1位が取れそうにない政党は協力し合うものだと思っていた。ところが、それはまったくなかった。

私は京都の社共共闘の革新知事・革新市長の時代に育ったので、1位を取る選挙(知事選や市長選など)で革新統一候補が勝利する場面を何回も見てきた。知事選でも、京都、東京、大阪、沖縄、神奈川、埼玉・・・。

そんな私が今小選挙区で投票しようとしても、当選できそうな候補がいない。「革新」はほぼ死語なので護憲政党とでもしておきましょうか。そんな政党の候補は、1位どころかいつも最下位争い。改選前で衆議院全体に占める割合は約3%。もう火が消えかかっていると言っても過言ではない。

あちらも右翼、こちらも右翼、右翼系候補花盛り。ダーツを投げれば右翼に当たる・・・、ああ!

上の毎日新聞の記事に関しても、匿名でしかウサ晴らしができない系の人が、「右傾化ではなく正常化だ」とつぶやいておられた。心からそう思っているなら仕方ないが、「国防軍」、「尖閣常駐」、「核武装」などについて冷静に考える余地のある方はもう一度よく考えてもらいたい。

こないだ、ある方がこんな話をされていた。

「憲法なんか変えるはずがないとよく言われるんですけど、この選挙の後、今度こそ一気に話が進みますよ。」

ほんとうにそれでいいんですか。

-----------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

今日は暖かかった。

きくと店まで往復ラン1.3kmのあと、宝が池へ。

こないだ試走会で使ったコースで行くと、自宅からジョギングコース起点まで3.08km。16分32秒。

さあ、1000m1本。3分53秒。まあまあ。

起点まで500mジョグして、帰路へ。帰りは3.11km、19分18秒。

今日は「きくラン」1.3+3.1+1.5+3.1でちょうど9km。

明日の「びわ湖クロスカントリー」は2部男子A・8km。目標は33分台にしていたのだが、今日の雨で芝生はジュクジュク。下方修正して34分台にします。それでも去年より1分縮めなければならない。

どのシューズを使おっかなあ・・・。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2012年12月13日(木)

憲法改悪 [時事]

◎京都新聞12月13日朝刊・社説ー衆院選2012ー

憲法改正 冷静かつ分厚い論議を

政権復帰を目指す自民党が憲法改正を衆院選の公約に掲げた。日本維新の会も改憲を訴える。いまなぜ、憲法なのか。

自民党が4月にまとめた憲法改正草案によると、前文を全て差し替えたうえで▽天皇は国家元首▽日の丸・君が代が国旗・国歌▽自衛隊を国防軍に▽国民の責任と義務の強調▽表現の自由の制限▽家族間の共助▽改憲発議要件の緩和−などを盛り込んでいる。

自主憲法制定が党是の自民が改憲を目指すのは当然だが、復古調とも呼べる草案の中身には驚く。全く新しい憲法案という印象だ。

占領期に急いで制定された現行憲法が完璧でないのは確かだ。新しい時代の要請に応え切れていない部分もある。憲法を論じることは大いに意義がある。

問題は方向性だ。自民草案は、国民主権、基本的人権、平和主義という現行憲法の基本原則の換骨奪胎を狙っているように見える。そのことに強い危惧を感じる。

日本維新の石原慎太郎代表は、現行憲法は「占領軍の押しつけ」とするが、当時の国民の大多数が新憲法を歓迎した事実がある。施行から65年。情緒的な理由だけで改憲を訴えても説得力はない。

焦点は戦争放棄と戦力不保持をうたう9条の扱いだ。自民草案は自衛隊を国防軍とし、国土防衛だけでなく、国際平和維持のために海外展開もできるとする。

安倍晋三総裁が「外には軍、内には自衛隊、とは詭弁(きべん)だ」と言うように、自衛隊は国際的に「軍」とみなされている。しかし、国内向けに「軍隊ではない」と強調することで、国民は武力に頼らない国のあり方を再確認してきた。呼称の内外矛盾などは些事(さじ)だ。

「自衛隊を大陸間弾道弾を撃つような組織にするのか」という野田佳彦首相の批判はうなずける。ただ、前回衆院選で「自由闊達(かったつ)な憲法論議」を訴えた民主党は今回の公約集で言及がない。政権党として立場を明確にするべきだ。

疑問なのは、国家安全保障基本法を制定し、現行憲法下で集団的自衛権の「合法化」を図る自民の公約だ。何を焦っているのか。

自民単独政権を含め、これまで政府は、集団的自衛権の行使は「憲法9条の許容範囲を超える」と一貫して否定してきた。それに道を開く基本法は憲法違反の疑いが極めて強いことを指摘しておく。

また、日本維新は首相公選制や参議院廃止など統治機構にかかわる条項の改正を訴えている。

憲法は法治国家の基礎であり、あらゆる社会制度に反映されている。冷静で分厚い論議が重要だ。

--------------------------------------------------------------------------------

「何が何でも日本国憲法を変えるな」とは言わない。

私自身は絶対反対だが、ルールにのっとってのことなら仕方がない。

ただ、憲法「改正」という言葉が気に食わない。私にとっては憲法「改悪」。百歩譲っても、憲法「改変」でしょう。

少し話しは飛躍しますが・・・。

大江健三郎氏が被告となった「沖縄ノート訴訟」で、目が飛び出るほどビックリしたことがある。原告の元日本軍指揮官の弟が、その「沖縄ノート」を読んでいないことが発覚した。読んでもいない本の内容について、名誉毀損による損害賠償、出版差し止め、謝罪広告の掲載を求めて訴訟を起こすなんて!

憲法改悪勢力は、これに似ているような気がする。本当に日本国憲法をしっかり読んで、内容を検討した上で変えたほうがいいと思っているのだろうか。

提案!

○○検定が大流行の昨今。いっそ、日本国憲法検定もやったらどうでしょう。それに合格した人のみ、憲法改変の国民投票に参加できる。そうすけば深い議論もできそうな・・・。

とか言いつつ、この私も何回受けても検定不合格やったりして・・・。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2012年12月04日(火)

政党名で選ぶ? [時事]

◎毎日新聞11月28日夕刊

政党名、印象に残るのは?

識者分析 覚えやすさ、投票の鍵

多くの政党が乱立している次期衆院選。有権者は名前を覚えるのがやっとだが、原発政策や消費増税など重要政策の違いも見えにくく、投票先に迷う人が多くなりそうだ。そこで、政策を抜きにして、政党名だけを比べた場合、どの政党が頭に残るのか。専門家らに比べてもらった。【杉本修作】

◇維新−−力強い/形骸化

◇生活−−もっと迫力を

◇脱原発−−実現後に疑問

◇未来−−親しみやすさ

石原慎太郎、橋下徹両氏が率いる「日本維新の会」。漫画家のやくみつるさんは「『維新』という言葉は日本人の心に訴える強い言葉」。その半面、「企業献金や原発など、政策がどんどん後退して『維新』の言葉が形骸化している。今は『旧政踏襲党』がお似合い」と辛口の評価も。

「みんなの党」や「みどりの風」など、平仮名を取り入れた政党について、歌人の阪森郁代さんは「一過性で、ちょっと軽い感じがする」と指摘。頭に残るのは「『自民党』や『共産党』。ずっと続いている政党は刻印されている」と既存政党有利と見る。

滋賀県の嘉田由紀子知事が結党を表明した「日本未来の党」。コラムニストの木村和久さんは「つかみどころはないが、逆に幅広い支持を受ける可能性がある」と評価。阪森さんも「先の見えない時代に『未来』という言葉はいい」と話した。

一方、日本未来の党への合流を決めた小沢一郎氏率いる「国民の生活が第一」について、木村さんは「スーパーマーケットのキャッチコピーみたい。小沢さんにはもっと迫力のある名前がいい」と冷ややかな見方。

日本未来の党に合流予定の「減税日本・反TPP・脱原発を実現する党」のように主要政策を党名に入れることには、やくさん、木村さん、阪森さんとも疑問視する。木村さんは「政策を掲げると縛られる。主要政策が通ったらその後はどうなるのか」と指摘した。

テレビCMに詳しいCM総合研究所の関根心太郎主席研究員は「政党名を企業名、政策を商品に置き換えると選挙はCMによく似ている」と話す。第三極の政党名を▽石原氏や橋下氏、小沢氏のように党首の「顔」が目立つ政党を「イメージ戦略型」▽「脱原発」のように政策を党名に据える政党を「政策、機能性一点突破型」▽「日本未来の党」などのように「親しみやすさ型」−−に分類できると指摘。「政党が乱立する中、どれだけ党名を覚えてもらえるかも1票につながる」と分析した。

--------------------------------------------------------------------------------

今日、衆議院選挙が公示された。12月16日が投票日なので、「びわ湖クロスカントリー」当日。またいつもどおり、期日前投票に行かねば。

ブログで特定候補や特定政党への投票依頼を疑われるようなことを書くと、公職選挙法違反に問われる可能性がある。でも逆に言うと、それ以外はOKということだ。

せっかくの機会なので、政治に関する話題もたまには取り上げなくては。

選挙のとき、巷で一番よく聞く言葉は「だれがやっても同じ」。それならいっそ、「だれがやっても同じ党」というのを作ったらどうだろう。

「だれがやっても同じと思っているみなさん。そんなあなたは『ダレオナ党』に一票を!

記事中には「主要政策を党名に入れることには疑問視」とあった。これはよく理解できない。「何から何までうまいことやりまっせー」という政党なんか信用できますか。そんな党に投票する人はよっぽどのお人よし。

それよりも、その政党の重点中の重点がはっきり分かる党名のほうがいい。

私が応援したいのは、「何が何でも9条まもる党」です。「ほかの事は十分なことはできませんけど、憲法9条だけはどんなことがあってもまもります」という政党。

戦争で死ぬのと飢え死にだったら、飢え死にがいい。戦争で死ぬのと事故死なら、事故死がいい。戦争で死ぬのとガンで死ぬのとなら、ガンがいい。戦争で死ぬのと猛獣に食い殺されるのとでは猛獣がいい。戦争で死ぬのと・・・。

あっ、忘れてた。戦争で死ぬのと放射能で死ぬのとでは・・・、両方イヤ!

--------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

今日は久しぶりの5kmコース。

行き12分34秒、帰り12分24秒で24分49秒。

昨日サロンパスをはって寝たら、今日左足がまし。私の1年以上に及ぶ左足の痛みは、その程度のことでましになるものだったんでしょうか。それなら、今日もはって寝ようっと。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2012年11月10日(土)

小さいけれど大きいニュース [時事]

◎時事通信 11月7日(水)18時56分配信

元教員への賠償、都に命じる=君が代不起立訴訟で初―東京高裁

入学式や卒業式で、国旗に向かった起立と国歌斉唱を義務付けた東京都教育委員会の職務命令に従わず、停職処分を受けた都立養護学校元教員の女性(62)が、都に300万円の損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が7日、東京高裁であった。南敏文裁判長は請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、30万円の支払いを命じた。

原告側代理人弁護士によると、君が代不起立訴訟で、損害賠償が認められたのは初めて。

判決は、「不起立で女性に不利益な処分をすることは、思想や良心の自由に影響を与える」とし、戒告、減給から停職へと機械的に加重して処分すべきではないと指摘。都には、不起立による学校運営への影響など、処分の際に考慮すべきことを認識しなかった過失があるとした。

その上で、「養護学校では、教諭と児童・生徒との触れ合いが教育に欠かせず、女性はその触れ合いを特に重視していた」と判断。停職中、教壇に立てないことによる精神的苦痛は、支給されなかった給与の支払いでは回復できないと結論付けた。

女性は、都を相手に処分取り消しと損害賠償を求めて提訴。一、二審は訴えを退けたが、最高裁は停職処分を「懲戒権者の裁量の範囲を超えている」として取り消し、賠償請求について高裁に審理を差し戻していた。

--------------------------------------------------------------------------------

◎日経ビジネスオンライン 2011年6月3日「小田嶋隆のア・ピース・オブ・警句」より

判決は気味が良かったですか?

先月の30日、いわゆる「君が代不起立訴訟」について、最高裁が原告側の上告を棄却する判決を下した。

興味深い話題だ。

が、記事として取り上げるのは、正直に言って、気が重い。

今回は、私自身のこの「気後れ」を出発点に原稿を書き始めてみることにする。

「君が代」について書くことが、どうして書き手にストレスをもたらすのか。

「君が代」の最初の課題はここにある。圧力。見逃されがちだが、大切なポイントだ。

気後れの理由のひとつは、たとえば、コメント欄が荒れるところにある。

愛国心関連の記事がアップされていることが伝わる(どうせ伝わるのだよ。どこからともなく。またたく間に)と、本欄の定期的な読者ではない人々も含めて、かなりの数の野次馬が吸い寄せられてくる。その彼らは、「売国」だとか「反日」だとかいった定型的なコメントを大量に書きこんでいく。休止状態になっている私のブログにも、例によっていやがらせのコメントが押し寄せることになる。メールも届く。「はろー売国奴」とか。捨てアドレスのGmail経由で。

私は圧力を感じる。コメントを処理する編集者にも負担がかかる。デスクにも。たぶん。

ということはつまり、コメント欄を荒らしに来る人々の行動は、あれはやっぱり効果的なのだ。

この程度のことに「言論弾圧」という言葉を使うと、被害妄想に聞こえるだろう。

「何を言ってるんだ? こいつ」

「反論すると弾圧だとさ」

「ん? 読者の側に言論の自由があるとそれは著者にとっての言論弾圧になるということか?」

「どこまで思い上がってるんだ、マスゴミの連中は」

圧力と呼ばれているものの現実的なありようは、多くの場合、この程度のものだ。

憲兵がやってくるとか、公安警察の尾行が付くとか、目の据わった若者が玄関口に立つとか、そういう露骨な弾圧は、滅多なことでは現実化しない。その種の物理的な圧力が実行されるのは、お国がいよいよ滅びようとする時の、最終的な段階での話だ。

わが国のような民主的な社会では、目に見える形での弾圧はまず生じない。

圧力は、「特定の話題を記事にすると編集部が困った顔をする」といった感じの、微妙な行き違いみたいなものとして筆者の前に立ち現れる。と、書き手は、それらの摩擦に対して、「いわく言いがたい気後れ」や、「そこはかとない面倒くささ」を感じて、結果、特定の話題や用語や団体や事柄への言及を避けるようになる。

かくして、「弾圧」は、成功し、言論は萎縮する。そういうふうにして、メディアは呼吸をしている。

当初、私は、この話題を、大阪府の橋下府知事が、起立条例の法案について語ったタイミング(具体的には先々週)で、原稿にするつもりでいた。が、その週はなんとなく気持ちが乗らないので、別の話題(IMF専務理事の強制わいせつ疑惑)を選んだ。翌週も同様。メルトダウンについて書いた。

結局、私は、書きたい気持ちを持っていながら、実現を先送りにしていたわけだ。

理由は、前述した通り、面倒くさかったからだが、より実態に即して、「ビビった」というふうに申し上げても良い。

が、いずれであれ、面倒くさいからこそ書かねばならないケースがある。

君が代は、そういう話題だ。

(以上、5ページの記事の1ページ分。この先を読むのは有料らしい。)

◎ウィキ ニュース【2011年5月30日】

君が代訴訟、教職員への起立を命じる職務命令は「合憲」- 最高裁が初判断

毎日新聞・朝日新聞によると、卒業式において『君が代』斉唱時に起立しなかったことを理由に、東京都教育委員会が定年後の再雇用を拒否したことが、「思想・良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭(64歳)が東京都に対し損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は5月30日(UTC+9)に、「校長の教職員に対する起立斉唱命令は合憲である」とする初判断を示した。

毎日新聞によると、その上で、元教諭敗訴の二審の東京高裁判決(2009年10月)を支持し、上告を棄却。元教諭の敗訴が確定することになった。

朝日新聞によると、元教諭は、2004年3月の当時の勤務校の卒業式で、「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命令を受けたものの、起立しなかったことから、戒告の処分を受けた。その後、2007年3月に定年退職する前に「嘱託員」として再雇用するよう申請したものの不採用とされたため、都に対し損害賠償などを求め提訴した。この訴訟で、一審の東京地裁は2009年1月に、職務命令は合憲としながらも、2004年3月以降は元教諭は職務命令に従っていた点などを考慮し、「裁量権の逸脱」と判断、約210万円の支払いを都に命じる判決を出した。しかし、二審の東京高裁は2009年10月に、「都には広範な裁量権がある」として、元教諭の逆転敗訴の判決を出したため、元教諭が上告していた。

朝日新聞によると、上告審においては、「再雇用の拒否が裁量権の逸脱・濫用に相当するか」などの争点については、既に第二小法廷が上告審として受理しないことを決定しているため、今回の判決は、「職務命令そのものが憲法に違反するか」のみが争点として残っていた。第二小法廷は、この日の判決の中で、「合憲である」との判断をした上で、損害賠償などを求めた元教諭側の上告を棄却する判決を言い渡した。

毎日新聞によると、今回の判決は、担当の裁判官4人全員一致の判断であった。小法廷はまず、「起立斉唱行為は、卒業式などの式典における慣例上の儀礼的性質を有し、個人の歴史観や世界観を否定するものではなく、特定の思想を強制するものでもない」と指摘した。但し、起立斉唱行為について、教員の日常業務には含まれないとした上で、「国歌への敬愛表明を含む行為で、『思想・良心の自由』への間接的制約となる面がある」と位置付け、間接的制約が認められるかについては、「命令の目的や内容、制約の態様を総合的に考慮し、必要性や合理性の有無によって判断すべきである」との判断基準を示した。

--------------------------------------------------------------------------------

◎ねっとわーく京都・2011年9月号

「憲法9条」+「ランニング」=「パオパオ」と言われる日をめざして

以下、6年前のある小中併設校の入学式でのPTA会長の祝辞です。

2005年度ご入学、○○さん、○○さん、ご入学おめでとうございます。

話は短くしてとうちの子に言われてきたのですが、どうしてもお話したいことがあるので聞いてください。

私が新入生のお二人に一番望むことは、「自分の気持ちを口に出してはっきりと言える人になってほしい」ということです。心の中にうれしいことやいやなことがあっても、言葉にしないとなかなか人には伝わりません。自分一人でうまく言えない時は、まわりの人に助けてもらってもいいでしょう。

例えば、私の話になりますが・・・。前からずっとおかしいと思っていても、なかなか口に出して言えないことがありました。それは、「入学式や卒業式での日の丸と君が代の押し付け」です。私はそれがいやで、14年前小学校の先生の仕事を辞めました。そして、14年間おかしいと思いながら、何も言わずに過ごしてしまいました。

でも、今年入学式のお祝いの言葉を言うことになり、自分の考えははっきり言おうと決めました。昔の友だちに相談すると、こんなかわいい勇気づけてくれるバッジを作ってくれました。

このバッジには、こう書いてあります。「日の丸、君が代のおしつけダメ!」

このバッジを作ってくれたのは、ある小学校の先生です。そして、このバッジをうちの家まで届けてくれたのも別の小学校の先生です。私はこの二人の先生から力をもらって、胸をはってここに来ることができました。

学校に関係のあるすべての方にお願いします。押し付けの教育は、絶対にしないでください。日本国憲法・教育基本法の精神に沿った、生き生きとした伸び伸びとした教育をお願いします。

○○さん、○○さん、自分の気持ちをはっきり口に出して言える人になってくださいね。みんな応援しています。

以下、この祝辞を述べたPTA会長からバッジを作ってくれた友だちへのお礼の手紙(一部抜粋)。

○○先生、ほんとにほんとにありがとう。○○先生のおかげで、長い長い間肩にズシンとのっていた重りが少しだけ軽くなりました。

今年は、確か「日の丸・君が代強制20周年」。教師として6年、一民間人として14年、ほとんど何もできなかった自分を情けなく思います。「生まれてくる子どもの前で胸を張って生きて行きたい」と言って教師を辞めたはずなのに、14年間そんな父親ではありませんでした。今年は、自分ではPTA会長になるつもりはなかったので、心の準備ができていなかったのですが、どうせ引き受けるなら何かやらねばと心に決めました。(ここで何もしなかったらもう人間失格!)

今日一日を振り返ると・・・。

朝、新中2と新小5の二人の子どもが家を出る前、「君が代の歌の時、イスに座って歌わへんけどびっくりせんといてな」と声かけ。上の子はちょっと動揺していた。下の子は「いいよ」とニコニコ。「○○君かって、いつも絶対歌わはらへんもん。」「へー、そうなん」と私。

子どもたちが家を出た後、パジャマ姿で祝辞の手直し。(前夜遅くまで悩みに悩んで仕上がっておらず。)原稿が完成したのは9時50分。「あと10分で始まるやん。」

急いで着替え・・・、と言ってもスーツではなく白いジャンバーです。高校時代、生徒会執行部で制服反対運動してた人間がスーツなんて着て行けますかって!(人を服装で判断するな。)

バッジ、バッジ、バッジ。○○先生手作り「日の丸・君が代おしつけダメ!」ブーちゃんバッジ。

ギリギリセーフで会場へ。

受付で「PTA会長さんは、一番前へ」と言われ進んでいくと、老人会会長の父が座っている。(おとちゃん、スーツ用意してくれたのに着んとごめんな。スーツなんて着慣れんもん着たら、今日のハードルは越えられへんねん。)

(中略)

式が終わり、会議室でお茶会。私の横に座った校長さんが顔面蒼白。(えー、どうしたん。別に個人攻撃したわけじゃないのに。そうか、誰かに何か言われはったんか。)

自己紹介の時におわび。

「私の言葉で、新入生の○○さんや○○さんのご家族に不愉快な思いをさせてしまったかもしれませんが、もしそうだったらおわびします。どうもすみませんでした。子どものためになることを見つけて努力するのが大人のつとめだと思いますので、私も自分なりにできることをがんばりたいと思います。どうか応援してください。」

心配していた父は意外にニコニコ。それに比べて自治会長さん。「今まで行われてきた伝統を大切にし、厳粛な雰囲気のある式がこれからも続けられるようお願いしたい。」(私は今までなかったくらいに厳粛な気持ちで祝辞を述べたのに・・・。)

夜、校長さんから電話。「どうしてもお話しておきたいことがある。時間をとってほしい。」「私ら給料生活者とちがうんです。いつでも年休が取れる仕事とちがうんです」といくら説明しても理解してもらえない。「こんなにお願いしているのに、どうして時間を取ってもらえないんですか」という上から口調には、私たち商売人をバカにしているような姿勢も感じられた。これからも「いやがらせ」が続きそう。

でも、今回大変やったけど、私の父やうちの子に自分のことが少し説明できたのがよかったです。また、「いやがらせ」をする人より○○君のご家族のようにこっそり味方になってくれる人のほうが多いということも分かってよかったです。

また頼ることがあると思いますが、その時は助けてください。○○先生からもらった力が少しでも広がっていくようにがんばります。

2005年4月8日 ○○○○

手紙の最後の「○○○○」は、6年前の私です。これで、私が反「日の丸・君が代」派ではなく、自分に納得できないものを強制されることに抵抗しているだけということが分かっていただけたでしょうか。

あれから6年がたち、君が代不起立処分最高裁合憲判断や大阪府の「起立斉唱義務条例」施行など、思い上がった人々を喜ばせる情勢が強まっています。「強制」から生み出されるものって、いったい何なんでしょうね。

それでも私はまだあきらめてはいません。嫌がっている人に強制することに喜びを見出すような人とも、粘り強く対話して行きたいと思っています。

--------------------------------------------------------------------------------

あっちこっちからいろいろと引っ張ってきて、長々とした記事になりました。(前半と後半の記事は別の「君が代不起立」訴訟です)

今回「君が代不起立訴訟で、損害賠償が認められたのは初めて」ということなのに、取り扱いが小さすぎると思って・・・。

私が思う「成熟した社会」とは、「できる限り自分と合わない人たちも受け入れられる」社会。そこに一番必要なものは、「ユーモア」であるような気がする。カンカンになって頭から湯気を出している人たちは、ユーモアにかけてる人が多いんいですよね。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

【 過去の記事へ 】