2018年06月08日(金)

肉体寿命と精神寿命 [病院]

◎日本経済新聞6月6日夕刊

がん社会を診る

玉石混合 危ういネット情報 中川 恵一

インターネットでがんに関する情報を集める人が増えています。しかし、ネット上にあるがん関連の情報は良いものと悪いものが入り交じり、誤った情報や誤解を生むような宣伝も多く見かけます。最近では、不正確な医療情報が記載されているとの指摘を受けて、ディー・エヌ・エー(DeNA)の医療情報サイトが一昨年に閉鎖されたのが記憶に残っています。

ネットで「肺がん」を検索すると、上位50番目までの表示結果のうち、正しい内容を紹介したサイトは半分以下だったという調査もあります。

残念ながら、がん治療については怪しいサイトがまだまだ少なくありません。がん治療は一種の情報戦で、正しい情報を手に入れられるかどうかがとても重要になりますから大きな問題です。

がん予防という点でもネットの悪影響の可能性が指摘されています。英国で一般人1330人を対象に実施された調査では、対象者の3分の1以上が「食品添加物と遺伝子組み換え食品はがんの原因になる」と誤って認識していました。

同様に、携帯電話の使用やWi―Fiを含む電磁波は発がん性を裏付ける十分な科学的証拠は得られていませんが、それぞれ35%、23%の人たちが、がんの原因になると回答しました。

一方、アルコールと加工肉が発がんの原因になり得ると答えた人はそれぞれ41%、24%にとどまりました。回答者の88%は喫煙ががんの原因となることを正しく理解していましたが、がんの原因について誤解がある人ほど喫煙率が高いことも分かりました。

がんと診断されるケースの半分近くが生活習慣によるものですから、発がんに関する正しい認識を持つことは非常に大切です。たばこを吸わない、お酒は1合まで(これは難しい)、塩分を控えたバランスのよい食事、運動など活動的な暮らし、体形の維持がポイントです。

逆に、これら以外は科学的な根拠はほとんどありませんから、たとえば、無農薬野菜やサプリメントにこだわる必要はまずないといえます。

中学、高校の学習指導要領に加わった「がん教育」でも、予防は重要なテーマです。大人にも正しい知識が広がることを期待しています。

(東京大学病院准教授)

---------------------------------------------------------------------------------

だいぶ前にも同じことを書いたことがある。

私の母が胃がんで入院した時のこと。

いろいろなことをしんぼうしてもらって細々と寿命を延ばしていくか、好きなことをさせてあげて寿命が縮んでもいいか。難しい局面になった。

その時、母の面倒を一手に引き受けてくれていた私の兄は後者を選んだ。

具体的に言うと、母が一番楽しみにしていた笹採り(私のいなかでは、ちまきに使う笹がとれる)に、一時退院していた時に父同伴で行かせた。笹採りは山深くに入り、重たい笹を背負って帰らなければならない。癌患者にとっては、すごい肉体的な負担になる。

しかし、何年振りかの笹採りを成し遂げた母は大満足だったらしい。

私も兄の判断はよかったと思った。

その笹採りの半年後くらいに、母は亡くなった。臨終間際、きっと父と行った笹採りのシーンが頭によぎっただろう。

肉体的な寿命は縮めてしまったかもしれないが、精神的な寿命はきっと延びたことと思う。

母の死から25年後(2016年)、私も癌宣告された。

「全身転移の可能性大」と言われた時点で、「あと2年くらいの命か」と勝手に判断していた。だから、「細々と寿命を延ばす」という気持ちはまったくない。それより、「体が動くうちに出来ることは全部する」という気持ちが強い。

ヨメさんは癌に関するいろいろな情報を仕入れてくれて、私にあれはダメこれはダメとアドバイスしてくれる。でも、私はそれをほとんど聞いていない。

ヨメさんは、「ひとのゆうこと何にも聞かんと、はよ死んだらええわ」と言う。

そのとおーり。ひと様のゆうことをいちいち気にしながら細々と生きていくくらいなら、自分のしたいことして、みなさんに迷惑かけまくって死ぬほうがいい。

ヨメさんは、「そんなことゆうやつに限って、しつこく生きよる」とも言う。

この先がどうなるかは誰にも分からん。それなら、早め早めにしたいことして生きていくほうがお得な気がしますけど・・・。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2018年05月30日(水)

AYA世代のがん [病院]

◎毎日新聞5月30日朝刊

15〜39歳がん 年2万人

「AYA世代」初調査

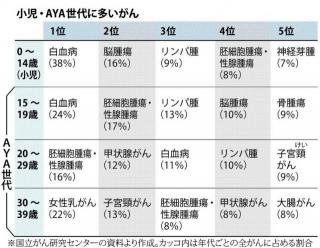

国立がん研究センター(東京都中央区)は30日、15〜39歳の「AYA世代」と呼ばれる若年層で発症しやすいがんの種類の年代別分析をまとめ、同センターのウェブサイト「がん情報サービス」で公表した。20代は卵巣がんや精巣がんが多く、30代では乳がんがトップだった。14歳以下の小児や中高年に比べ、治療体制や支援が不十分とされるこの世代のがんの罹患(りかん)状況がまとまったのは初めて。

都道府県が管内の医療機関で診断されたがん患者を登録する地域がん登録データのうち、2009〜11年に精度が国際基準を満たした27府県(国内人口の36.8%)のデータを基にし、小児がんも07年以来、約10年ぶりにデータを更新した。

AYA世代で新たにがんと診断されたのは年間約2万1400人。年代別の人口10万人あたりの罹患率は、小児12.3▽15〜19歳14.2▽20〜29歳31.1▽30〜39歳91.1で、全国で1年間にがんと診断されるのは、小児約2100人▽15〜19歳約900人▽20〜29歳約4200人▽30〜39歳約1万6300人−−と推計される。年代ごとで多いがんの種類をみると、小児と15〜19歳では白血病が最多だが、15〜19歳で卵巣がんや精巣がんなどの胚細胞腫瘍・性腺腫瘍の割合が倍増し、20〜29歳では最多となった。一方、30〜39歳では、女性の乳がんや子宮頸(けい)がんなど中高年にも多いがんが上位になった。

同センターがん統計・総合解析研究部の片野田耕太部長は、発症しやすいがんの種類が異なることについて、「明確な原因は分からないが、10代後半〜20代は、第2次性徴の影響が考えられる。30代で乳がんが増えるのは、女性ホルモンの影響を受けるためではないか」と話している。

AYA世代は「Adolescent and Young Adult(思春期・若年成人)」の略。国内に対象となる年齢の明確な定義はないが、米国立がん研究所は15〜39歳と定義している。【五味香織】

支援体制 充実急げ

国立がん研究センターのまとめで、AYA世代のがんの実態が初めて明らかになった。遅れが指摘されてきたこの世代の診療体制の整備や社会的支援を進めるうえで不可欠のデータで、早急な対策の充実が求められる。

小児がんや中高年のがんの治療成績は新薬の登場などで向上しているが、AYA世代は年間の新規患者数が約2万人と少なく、社会的に孤立しがちだった。一方で、就労、結婚、妊娠・出産というライフステージの変化に直面しており、近年ようやく小児や中高年とは異なる支援が必要との認識が広まってきた。昨年度決定された第3期がん対策推進基本計画では、AYA世代への診療や支援体制の整備が明記されている。

今回の推計では、人口10万人あたりの罹患(りかん)率は小児、15〜19歳、20代、30代と年齢を重ねるごとに増加し、AYA世代全体の患者人口が小児を上回ることがわかった。種類別では胚細胞腫瘍・性腺腫瘍が上位を占めるなど、生殖関連の課題に直面している実態も浮き彫りになった。

国立国際医療研究センター病院の清水千佳子科長は「AYA世代のがんの構成など特徴がわかったことで、支援体制を手厚くすべき診療科が明確になった」と話す。そのうえで「恋愛や結婚、仕事など生き方の悩みは医療機関だけでは対応できない。患者支援団体との連携が重要だ」と指摘している。【高野聡】

-------------------------------------------------------------------------------

15〜39歳を「AYA世代」と言うらしい。

その世代のがん調査を初めてまとめて公表した。

私が甲状腺低分化癌になってから、癌の記事を気にするようになった。ところが、「甲状腺癌」はマイナー中のマイナー。癌の統計にも含まれないことが多い。

その点、AYA世代に「甲状腺癌」が多いって、うれしいじゃないですか。いやいやいや、病人が多くてうれしいなんて言ったらあかんか。

「甲状腺癌になってしもたんですわー」と言ったとき、私の歳に近いジジイたちはみなうれしそうな顔をした。「やっとこっち側に来ましたか」とでも言いたげに。

それまで、「歳いったらどこぞ悪いところがある人ばかり」という現実に気づいてはいなかった。病気になって初めてわかる「他人の病気」。

若者たちと私との間には暗くて深い川が流れていると思っていたが、甲状腺癌を通じてお友だちになれそうな人がたくさんおられますね。

癌を患って思ったことはただ一つ。

「同じ病気の人の回復に役立ちたい。」

62歳のジジイがAYA世代を助けることができたら、こんなうれしいことはないのになあ・・・。

人体実験でもなんでもしてくれよー。

--------------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

今日は寮1に17時間。

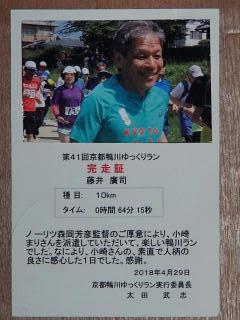

夜12時前に家に帰ると、4月29日の「京都鴨川ゆっくりラン」の完走証が届いていた。

いつもはゴールの写真なのに、今回はレース中のアップの写真を送ってきてくださった。なんか、うれしそうな顔して走ってますねえ。

「走れるだけで丸儲け」というところでしょうか。

家に帰った時に、きくがお迎えに出てきてくれた。それがかわいかったので、ちょっとだけお散歩に行った。

待ってくれている犬がいることの幸せ!

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )

2018年05月25日(金)

再び京大病院へ [病院]

今日は京大病院へ。

本当は、8月に予約した入院日前まで来る必要はなかった。しかしこちらの私の担当医師が異動されたので、新しい方ともお話ししておきたかった。

前のK医師から、「アイソトープ治療室の男性枠は少ないので、予約だけでもしておいてください」と言われ予約した。「甲状腺低分化癌のマーカー的役割を果たすサイロブログリン値が1.0を切るくらいまで下がれば入院を強くは勧めませんが、藤井さんは2.0を超えているので今年も治療をお勧めします。」

そのサイロブログリン値。

今年に入って、1か月ごとに血液検査をして値を出してもらっている。

1月16日 2.6

2月16日 2.1

3月19日 1.7

4月26日 1.3

いや、もうこれなら1.0に近づいているじゃないですか。入院すると費用もかかるし、仕事も休まないといけないし・・・。

新しい担当のN医師に、そのあたりのことをお話しした。

結論は以下の通り。

「アイソートプ治療の効果は個人差が激しく、すごく効果の出る方とそうでない方がある。藤井さんの場合はすごく効果が出ているので、今年も続けて治療された方がいい。今年の治療をパスした場合、サイロブログリン値が上がっていく可能性がある。」

そう言われたら、「予約した通りでお願いします」ということになりますよね。

7月24日(火)、ヨード制限食開始

8月5日(日)、タイロゲン注射1回目。

8月6日(月)、入院。タイロゲン注射2回目。

8月7日(火)、ヨードカプセル内服

8月10日(金)、シンチ撮像、退院

こんな予定です。

また、治療室に持ち込んだものは全部捨てなければならない。早めに捨てていいものを見繕って、揃えていかなくては。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )

2018年05月16日(水)

余命とは [病院]

◎JIJI.COM 5月16日より

「私はどれだけ生きられる?」 がん患者の余命とは何か

私のように、がん患者さんを頻繁に診療する立場の医師は、「私はあとどのくらい生きられるでしょうか?」「余命は何カ月でしょうか?」と尋ねられることが数え切れないほどあります。

医療ドラマならここで、「残念ですが、余命3カ月です」というような余命宣告があるわけですが、私はこの「余命○カ月です」という言葉を、これまで患者さんに使ったことは一度もありません。他の医師もおそらく同じでしょう。理由は簡単です。「そんなこと分かりっこないから」です。

「余命」とは、「その人があとどのくらい生きられるか」を意味する言葉です。しかし、同じがんで、かつ進行度が似た人でも、生きられる期間はあまりにもさまざまです。

余命を正確に予想することなど到底できません。がんの進行の速さや、薬がどのくらい効くか、患者さんの体力がどのくらいか、どんな持病があるかなどの特徴が、一人として同じ人はいないからです。

そこで「余命」を伝える場合は、「生存期間中央値」という値を便宜上使います。例えば、過去のデータから同じ病気の人を99人集め、生きられた期間が長い順番に並べた時に、ちょうど真ん中の50番目に来る人の生きた期間が「生存期間中央値」です。誤解してはならないのが、ある病気の生存期間中央値が3カ月であっても、「その病気を持つ人が今後生きられる期間が3カ月である可能性が最も高い」という意味ではないということです。

これは、学校の試験の成績にたとえるとよく分かります。例えば、ある学校の中学1年生の学力テストの得点の中央値が、これまでのデータから60点だと予想されるとしましょう。ここに、毎日まじめに勉強し、いつも成績優秀なA君と、全く勉強せずにテレビゲームばかりしているB君がいます。この2人の成績を予想するとして、「二人とも中央値である60点を取る確率が高い」と言えるでしょうか?

A君はきっと中央値より高い点数を取る可能性が高く、B君は中央値より低い点数を取る可能性が高いはずですね。中央値とはあくまで、性質の異なる人たちを集めた時に、真ん中にくる値にすぎません。個人がどの値に位置するかは、その個人次第、ということになります。そして「がんの性質」と「余命」の関係は、「試験前の勉強量」と「試験の成績」の相関関係とは比べ物にならないほど複雑です。

■がんの余命を考える時の注意点

ステージ4の大腸がんの患者さんから「余命はどのくらいでしょうか?」と尋ねられたら、私は生存期間中央値の定義を説明した上で、「生存期間中央値は抗がん剤治療(化学療法)を行わないケースでは約8 カ月、化学療法を行って約2 年とされています」(※)と答えます。

しかし、これだけでは説明として全く不十分です。これらの数字はあくまでステージ4の大腸がん全体の生存期間中央値で、実際には多種多様です。肝臓に転移が1カ所あっても、肺や肝臓、おなかの中に広くがんが広がっていても「ステージ4の大腸がん」です。

また、今は肝臓に転移が1カ所でも、1カ月後は肺に転移が現れているかもしれません。同じサイズの肝転移のあるステージ4の大腸がんでも、抗がん剤がよく効けば長く生きられますし、抗がん剤の効き目が悪ければ余命は短いかもしれません。

肝臓の転移も部位によっては手術で切除できるものもあれば、そうでないものもあります。もしかすると、肝転移のサイズが小さくなったらその時点で手術を検討できる、というものもあるかもしれません。がんの性質や進行のスピード、治療介入の影響で、生存期間の可能性の幅はあまりにも広いということです。

よって、患者さんから「余命」を尋ねられたら、ここに書いた全てのことを説明しなくてはなりません。そして、ある程度の幅をもって予想していただく、ということになります。生存期間中央値は一つの目安にはなりますが、決して「余命○カ月です」というシンプルな余命宣告はありえないということです。

余命を問われた医師が、上述したような回りくどい答えを返すと、「医師はきっと余命が分かっているはずなのに、ごまかされた」「あとどのくらい生きられるか正確に知らないと、家庭や仕事の調整ができないのに、はっきり教えてもらえなかった」と不信感を持つ人がいます。こういう方々の中には、がんの標準治療に不信感を示し、医学的根拠のない民間医療に傾倒し、結果的に余命を縮めてしまう人もいます。

皆さんは、がんの余命宣告というものが、どうしてもこのようなあいまいな形でしか行うことができない、ということを分かっておいていただきたいと思います。(了)

※日本癌治療学会「大腸がん治療ガイドライン」(http://jsco-cpg.jp/guideline/13.html)より

武矢けいゆう医師

■武矢けいゆう

医師。専門は消化器外科。月間30万人以上が利用する医療情報ブログ「外科医の視点」で、現役勤務医の立場から、患者さんの役に立つ情報を日々発信中。資格は外科専門医、消化器外科専門医、消化器病専門医など。

--------------------------------------------------------------------------------------

「余命」に関する記事を見つけた。

以前はまったく関心がなかったが、今は気になってしょうがない。

おととし10月に癌宣告を受けたときは、意外と落ち着いていた。その時は、胃がんで亡くなった母のことを思い出した。そしてすぐに、「もうすぐ死ぬとしてもしょうがないやん」と思えた。(母は癌宣告から2年後くらいに死去。)

母は目の具合が悪く病院に行き、ついでの検査で胃がんが見つかった。胆のう炎で病院に行き、甲状腺癌が見つかった私も似た道をたどっている。

ところがPET検査で遠隔転移していないことが分かると、「もうちょっと生きさせてくれー」と思うようになった。

それからは、自分の「余命」が気になってしょうがない。というか、現在の関心事の90%くらいが「余命」に関することと言っても過言ではない。

武矢けいゆう医師の話はたいへん分かりやすい。

「生存期間の可能性の幅はあまりにも広い」、その通りでしょう。

ほなら、そのあらゆる可能性を分析して、できるだけ正確な「余命」判断ができるようにする研究はないのだろうか。「分かりっこない」で済まさないで、プロジェクトチーム作れよと思う。

次々と、癌に劇的な効果のある新薬が開発されている。でもそれって、金持ちが喜ぶだけのもんですやん。何百万、何千万もする薬なんて、そうやすやすと買えません。そんなお金があるのなら、私は自分の延命ではなく、犬猫の延命に使いたい。

私は「延命」より、「死期」に関心がある。莫大なお金を使って命を伸ばすより、今ある「余命」内でできることを精いっぱいしたい。

私の「甲状腺低分化癌」はマイナーな癌のため、その治療に関する研究も進んでいない。身近に医療関係者がいるが、この癌のことはほとんど何も知らないようだ。そらそうやわねえ。めったに来ない患者より、よくよく接する患者の病気のほうに関心は向くものでしょう。

私ら甲状腺低分化癌患者は、患者同士で情報交換するしかない。みなさん不安やから、よく調べておられる。こんなこと言ったらあかんのかもしれんけど、頼りになるのは「身近な医療関係者より、遠い同病患者」です。(ただし、このブログの病気カテゴリーにコメントを入れてくださる方は全員女性。「男の甲状腺低分化癌患者、出て来いや―!」)

自分の死が近いかもしれないことはよく理解している。今は声が出にくく息苦しくなっただけで、癌宣告前とほとんど変わらない生活をしている。でも、遠隔転移というのが起こったら、その先はどうなるかは分からない。

こないだ姉夫婦が来てくれた時、私の病気の話になった。

「あれから(胆のう炎発作)あとは、どうもないんか」と姉。

「胆のうは7月に取ってしまうから、もうええねん。甲状腺のほうは今はまあまあ安心なんやけど、癌が遠隔転移したらどうなるか分からへん。甲状腺癌は肺と骨と脳に転移しやすいらしいわ。」

「そうかー。脳やったら、すすむちゃん(私らの叔父)とおんなじやなー。」

姉のその言葉を聞いて、私の死が具体化されたような気がした。

めったに親戚の病気見舞いさえ行かない私なのに、小さい時にかわいがってくださった「すすむちゃん」だけはお見舞いに行った。奥さんが「こうちゃんが来てくれはったよ」と何べんもおじさんの耳元で言ってくださったが、最後まで私のことは分からなかったと思う。

そうか、そうゆうことなんかー。あんな感じで死んでいくんやろなー。

また一つ、覚悟せんなんことが増えたなあ。

早う「余命診断コンピューター」開発してくれよ。

このごろ、カレンダーばっかり見てしまうわ。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 1 )

2018年05月03日(木)

変形性股関節症 [病院]

芸能活動休止を発表した坂口憲二さん

◎日刊ゲンダイ5月2日

坂口憲二さんは難病に…股関節が痛んだらチェックすべきこと

先月初め、俳優の坂口憲二さん(42)が芸能活動無期限休止を公表した。難病がその理由だが、発見につながったのが股関節の痛みだ。坂口憲二さんの病名は「特発性大腿骨頭壊死症」。岩井整形外科内科病院・古閑比佐志副院長が説明する。

「血液循環は骨でも行われています。太腿の付け根にある大腿骨頭の血流が悪くなり、骨組織が死んだ状態になり、体重を支えきれなくなり潰れてしまう。それが、特発性大腿骨頭壊死です」

アルコール摂取やステロイド治療の副作用、外傷によって起こるものもあるが、原因不明の場合が多い。

症状は、股関節の痛み。坂口さんも最初、股関節の痛みを感じており、病院を受診したが病名が分からなかった。その後「特発性大腿骨頭壊死症」と判明し、手術を受けた。いまは通院治療やリハビリに励んでいるという。

股関節の痛みが続く場合、特発性大腿骨頭壊死症を疑った方がいいのか?

■高齢女性の数%が「変形性股関節症」に悩む

「股関節の痛みで最も多いのが、変形性股関節症です。特に高齢女性に多く、膝関節と比較すると少ないものの、60歳代の数%の女性が該当するといわれています。高齢者であれば、真っ先に疑うのは変形性股関節症です」(古閑副院長)

変形性股関節症は、最初は関節が変形しているだけだが、進行すると臼蓋(大腿骨頭がはまりこむ骨盤の部分)が変性して関節の隙間が狭くなり、臼蓋縁が硬くなる。さらに、関節の周囲に「骨棘」というトゲのような異常な骨組織ができる。やがて大腿骨頭も変形してくる。

「特発性大腿骨頭壊死症と異なり、変形性股関節症の進行は通常ゆっくりです。最初は立ち上がりや歩き始めに痛みを感じる。次第に爪切り、正座、和式トイレの使用などが困難になり、長時間の歩行や立ちっぱなしが難しくなる。これらの症状が加齢とともに目立つようになってきます」(古閑副院長)

診断はエックス線検査で行う。変形性股関節症と分かればまず体重コントロールや杖を使った歩行時の負荷軽減、炎症を抑える消炎剤を投与。歩行障害が起こっている場合は手術が検討される。

「変形性股関節症は高齢者に多いため、患者さんの生活状態によって治療が異なります。アクティビティーが落ちていて、あまり歩いたりせず痛みを感じる機会がそれほど多くないようなら、筋力強化(股関節外転筋)や薬で様子を見ます」(古閑副院長)

ヒアルロン酸などのサプリメントを飲んでいる人もいるだろう。古閑副院長は「金銭的な負担が大きくなく、本人が飲んでいて調子がいいと思うなら無理に止めないが、ヒアルロン酸を口から飲んで腸管で吸収されるかは疑問」と言う。

なお、膝の痛みの治療でヒアルロン酸を注射することはあるが股関節は会陰部に近く構造も複雑なので、エックス線透視を見ながらでなければ、通常注射は行わない。

特発性大腿骨頭壊死症を考えた方がいいのは、どういう時か?

「アルコールを3合以上、15年以上飲んでいる人はリスクが高くなると書かれた文献があります。次に、股関節の外傷経験がある場合です。さらに、変形性股関節症をはじめ別の病気が見つからず、股関節の痛みが悪化しているようなら特発性大腿骨頭壊死症かもしれません」(古閑副院長)

特発性大腿骨頭壊死症のほとんどは、ごく初期は検査では分からない。それから少し進んだ段階でMRIを撮ると、壊死している状態が画像で確認できる。エックス線では、壊死がもっと進まないと分からない。治療は、自分の関節を残す骨切り術などの手術がある。

--------------------------------------------------------------------------------

今日5月3日は憲法記念日。1947年の施行から71年を迎えた。

71年も大事にしてきたのに、「今の時代に合わない」という理由で変えたい人が多いらしい。なんか、「ジジイははよ死ね」と言われているよう。

「はよ死ね」という前に、その中身をしっかり見てくださいね。まずそこからでしょう、論評するのなら。私ももっと勉強しますから。

「ジジイ(日本国憲法)は、そう簡単には死なんぞ!」

さて、今日の本題。

「香住」前日の左股関節の痛みは強烈だった。

痛み始めたときの感じが「ぎっくり腰」とそっくりだったので「ぎっくり股関節ちゅうのはないんか」とヨメさんに聞いてみた。どうもそんなものはないらしい。

あまりもの痛みに、もう翌日のフルマラソンはあきらめていた。

ところがヨメさんにマッサージをしてもらい、一晩寝て起きると痛みがだいぶ引いていた。

恐る恐るスタートし、「いつ痛みがぶり返すか」とびくびくしながらのレース。ところが最後まで持ち、当初の目標以上の結果が出た。分からんもんですねえ。

絶対病院行きと思っていたが、今のところ小康状態。

この治り方、多少痛みがあっても走れるところもぎっくり腰にそっくり。ほんまに「ぎっくり股関節」はないんか?

帰ってから「股関節の痛み」について調べると、坂口憲二さんの記事が見つかった。

その中に書いてあった「変形性股関節症」。これかもしれませんねえ。なんせ、「高齢女性の数%が『変形性股関節症』に悩む」ですから。

高齢女性に多い、「胆のう炎→甲状腺低分化癌→」と来た私ですから、また高齢女性に多い「変形性股関節症」の可能性も十分に考えられる。どうも、体が高齢女性化しているみたい。

「OH!」

自分のことをジジイと思っていたが、実はババアやったんかー。

--------------------------------------------------------------------------------------

【今日のきく】

股関節炎はましになったのだが、また腰痛がひどい。

ちょっとだけでも走ろうかと思ったら、雨が降って来てその気がなえてしまった。今日は走らず。

夜は雨がやみ、きくのお散歩へ。

道に落ちていた花をきくの頭に乗せ・・・。

似合うでしょ。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 1 )

2018年04月26日(木)

尿もれデビュー? [病院]

今日は午後に、鞍馬口医療センターの外科へ。

胆のう摘出手術の日程調整。

手術日は、当初の予定通り、出張販売のヒマな7月に決定。7月8日の「やぶはら高原マラソン」のあとの12日に入院、13日に手術ということになった。そんなに難しい手術ではないとのこと。特に問題がなければ、1週間以内に退院できるそうだ。

しかし、その前にもいろいろとしなくてはならないことがあった。

6月12日に大腸内視鏡検査。

6月28日に手術前検査(採血、心電図、レントゲン、CTなど)と家族への説明。

手術前検査はもう慣れたが、初の大腸内視鏡検査がやっかい。お尻から内視鏡を入れるので、大量の下剤でお腹をきれいにしておかなくてはならないらしい。

その薬はたいへんよく効き、家にいるときはすぐ近くにトイレがあるからいいものの、病院への移動時などに漏れてしまうことも多いらしい。

「地下の売店で尿もれパッドを買っておいてください。」

「はい!」

元気に返事をし、売店で2枚で100円のパッドを買ってきた。

62歳で尿もれデビューかー。(正確には尿じゃないんですが・・・。)

何やかやで2時間以上。

ほんまに、病院とお友だちになってしまいましたわ。

トヨタ・ルーミーはシエンタと車幅(1670)はほぼ同じだが車長(3700)がかなり短い。駐車場に入れる時、「軽」と書いてある所でも入れられそう。その点は扱いやすい。

今日は、サイロブログリン値を調べるための採血もしてもらった。

ところが、いつもに比べめちゃくちゃ時間がかかった。たぶん、新人看護師さんであったようだ。

腕の血管を何度もさすり、挙句の果てに「反対の手でお願いします」。

私なんか、こんな分かりやすい血管やのにね。でも、針を刺すときに全然痛くなかったので合格。これから、もっと自信をもって働いてください。

まあ人のことより自分のこと。

「本番」までに、尿もれパッドを試着しとかなあかんねえ。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

【 過去の記事へ 】