2012年04月04日(水)

茨木市長選挙 [時事]

◎Yahoo!ニュースより

選挙:茨木市長選 候補者の横顔 /大阪

毎日新聞 4月3日(火)15時23分配信

新人4人が争っている茨木市長選。各候補は市内を駆け巡り、それぞれのビジョンを訴えている。市政のかじ取り役を目指すその横顔を紹介する。【高橋隆輔】(届け出順)

◇柔道6段、得意技は内股−−木本保平候補(67)=無新

市議11期、議長経験3回のベテラン。家では小学5年の孫に「ボス」と呼ばせている。

26歳の時、市議補選に立候補。当初はさほど思いは強くなかった政治家の道に踏み出した。「自分の考えをきちんと持とう」と奮起し、当選後は「そんなことも知らないのか」と言われるのが悔しく、研さんを重ねた。台風などの災害があると、地域をこまめに回り要望を集めては市役所へとつないだ。

高校、大学で柔道に励み、今年1月には6段になって紅白帯を締められるように。得意技は「きれいに行かず、ケンケンしながら投げる『ケンケン内股』です」と笑った。

◇フルマラソン完走41回−−山下慶喜候補(59)=無新

「日本国憲法が定める地方自治体の役割や平和への思いを実現したい」。市議として9期、護憲を掲げて活動してきた。高校時代、ベトナム戦争や沖縄問題に関心を寄せたことがその原点という。

活動を報告するブログは毎日更新。ツイッターも使いこなし、絶えず幅広い情報発信を心がけている。

趣味は走ること。「考え事をしながら走るとストレス解消になり、出会いもある」。昨年12月には、41回目のフルマラソン完走を果たした。「反原発」ののぼりを掲げたり、ビラを配ったり、政治活動と組み合わせる工夫も凝らしながら、毎月約200キロ走る。

◇趣味はクラシックバレエ−−桂睦子候補(43)=無新

市長選は04年以来二度目。「市民の満足度、幸せ度ナンバーワンのまちをつくりたい」と再挑戦を決意した。

8年前、当選すれば全国最年少の女性市長と注目された。有志が手弁当でもり立ててくれ、思い出すと今でも目に涙が浮かぶという。同時に「訴えが伝わらなかったつらさはあるが、いい経験になった」と振り返る。政治理念は「市民が力をつけること」。政治判断も、市民の意見に耳を傾けて結論を出したいと考えている。

かつては新体操選手。中学の全国大会で優勝し、五輪出場も目指したという。今はクラシックバレエを趣味として続けている。

◇空手3段、タフさに自信−−吉野宏一候補(44)=無新

「茨木の救急患者の30%しか市内で受け入れられていない。安全・安心のまちづくりのため変えたい」。医師としての思いが出馬へと突き動かした。

神戸出身だが、場所を探して茨木で整形外科を開業。すると、市内で大病院が十分機能していないことに気づいた。「男としてほっとけない」。自らリーダー気質という血が騒いだ。09年衆院選にも立候補したが、涙をのんだ。

178センチ、90キロの堂々たる体格。空手は3段で、高校時代はラグビー部で主将。今でもトレーニングを欠かさず、ベンチプレスは145キロを上げる。「タフさには自信があります」と胸を張る。

4月3日朝刊

--------------------------------------------------------------------------------

◎Yahoo!ニュースより

選挙:茨木市長選/茨木市議補選 告示 市長選、新人4氏が激突 教育や開発、改革の形が争点 /大阪

毎日新聞 4月2日(月)12時28分配信

任期満了に伴う茨木市長選が1日告示され、元市議の木本保平氏(67)=大阪維新の会いばらき支部、みんなの党府第9支部推薦▽元市議の山下慶喜氏(59)=社民推薦▽元市議の桂睦子氏(43)▽医師の吉野宏一氏(44)−−の無所属4人が立候補した。現職引退を受け、新しい市政や改革のあり方などが争点。候補者は街頭で支持を呼びかけた。投開票は8日。

◇木本保平候補

木本氏は出陣式で「市役所のためではなく、市民のために政治をしたい」と述べ、市職員数と給与の削減を掲げた。さらに、教育行政を巡って「教育委員会に積極的に関わり、正しい歴史認識を教える教科書を選定したい」と声を上げた。

◇山下慶喜候補

山下氏は平和と個人の多様性を尊重する公約「レインボープロジェクト」を掲げ、教育現場への競争原理の導入に反対した。東日本大震災への対応では「市民の生命を守る立場から、放射能に汚染されたがれきを持ってこない」と約束した。

◇桂睦子候補

桂氏は「党派や組織を超えて発言できる成熟した茨木にしたい。どんな団体や市民にも耳を傾けられるトップになりたい」と主張。市役所については「市民力や地域力、NPOをコーディネートできる役所につくり替える」と力を込めた。

◇吉野宏一候補

吉野氏は「阪急とJR駅前の再開発が進んでいない。放置しておくと大企業が撤退してしまう。再開発をしっかりやっていく」と公約した。救急患者の受け入れ態勢の充実や、子どものグラウンド利用無料化、高齢者施策なども訴えた。

木本氏の辞職に伴う市議補選(改選数1)も告示され、自民1人、共産1人、無所属2人の新人4人が立候補した。市長選と同日の投開票。

期日前投票は2〜7日の午前8時半〜午後8時、市役所南館1階交流コーナー。投票は8日午前7時〜午後8時で、午後9時10分から市民体育館で開票される。先月31日現在の選挙人名簿登録者数は21万9759人(男10万6143人、女11万3616人)。【熊谷豪、遠藤浩二】

………………………………………………………………………………………………………

◆立候補者(届け出順)

◇市長選

木本保平(きもと・やすひら) 67 無新

維新副支部長▽市柔道連盟会長[歴]ビル管理会社社長▽市議長▽自民党茨木支部長▽関西大

山下慶喜(やました・けいき) 59 無新

[元]市議▽新社会党大阪府本部委員長[歴]衆院議員秘書▽公民館役員▽同志社大=[社]

桂睦子(かつら・むつこ) 43 無新

[元]市議[歴]「虹と緑の500人リスト」全国共同代表▽服飾メーカー社員▽大阪体育大中退

吉野宏一(よしの・こういち) 44 無新

医師[歴]スカイ整形外科クリニック代表▽茨木商議所会員▽市医師会会員▽金沢医大

◇市議補選(改選数1−4)

大嶺さやか 40 共新 党茨木暮らしの相談室長・市委員

長谷川浩 49 無新 維新副支部長▽セミナー講師

中森朝雄 70 無新 薬剤師[歴]中学校教諭▽労組役員

辻由起子 38 自新 子育てセミナー講師[歴]倉庫会社員

4月2日朝刊

--------------------------------------------------------------------------------

公職選挙法がどうなっているのかよく知りませんが、ニュースをそっくりそのまま転載するのは問題ありませんよね。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2012年03月26日(月)

敗者の自己責任? [時事]

◎毎日新聞3月26日夕刊

今、平和を語る:哲学者・東大大学院教授、高橋哲哉さん

戦前の教育は国家主義の柱をなした。戦後の教育はその反省からスタートした。しかし国旗・国歌法の制定、教育基本法の改定など近年の政府は教育への管理を強めている。東京、大阪をはじめ地方公共団体でも顕著になってきた。教育現場に何が起きているのか、この国に何が起きようとしているのか。哲学者で東京大大学院教授の高橋哲哉さん(55)に聞いた。<聞き手・広岩近広>

◇競争と管理は教育の自殺 お上の幻想で子ども不在

−−橋下徹大阪市長が代表を務める「大阪維新の会」が原案を作成した大阪府と大阪市のいわゆる教育基本条例案(府は可決)は、教職員の処分を厳格化しています。

高橋 教育の管理を強める動きは、歴史的には国旗・国歌の強制にみられるように、かなり前から起きています。現在の状況は、東京、大阪という東西の中心地で、それも首長が先頭にたって、こうした流れを強く推し進めているといえます。

大阪の条例案は、教師の処分に関する内容が微に入り細をうがっています。だが、子どもに関する記述がほとんどありません。子どもたちは今、どうなっているのか、教育を考えるためにはそこから始めるべきだと思います。統計的には引きこもりや不登校が相変わらず多く、その根本原因は解明されていません。条例案には、そうした問題を考えようとする姿勢が見られず、教職員の管理を強めれば教育がよくなるという幻想に囚(とら)われているように見えます。

−−大阪市の条例案は「教育理念」として<他人への依存や責任転嫁をせず、互いに競い合い自己の判断と責任で道を切り開く人材を育てること>など6項目をあげました。

高橋 いずれも「人材」の言葉を使っています。この言い方に潜んでいるのは、国や社会が設計した人間に仕立てあげようという意図です。前文では、子どもたちが十分に自己の人格を完成、実現されているとは言い難いと大阪市の教育の現状を示したうえで、時宜にかなった教育内容を実現しないと国際競争から取り残されるのは自明だと強調しています。しかし、やみくもに競争を煽(あお)りたてるのでは、ますます人格空疎で、勝ち負け以外の価値を知らず、世界に通用しない人間ができあがってしまうでしょう。

−−学校を息苦しくしているのは競争と管理だと指摘し、共著「とめよう! 戦争への教育」(学習の友社)で書かれました。<競争は新自由主義という思想に基づくものですし、管理は新国家主義といえると思います。競争と管理は、いまの権力者たち、為政者たちが「国家戦略」として採用している思想−新自由主義と新国家主義−を教育現場に持ち込んだものです>

高橋 1990年代のグローバル化の流れに呼応し、とにかく競争に勝たねばならないという価値観を教育現場に押しつけました。弱い者が淘汰(とうた)されていくのは敗者の自己責任で、全体が発展するためにはやむを得ないという論理です。同時に、多少なりとも自由が認められていた教育現場の管理が強められました。服務規律の徹底、愛国心や忠誠心を教える新国家主義が、弱肉強食を正当化する新自由主義とセットになっているのです。2006年の教育基本法の改定もこの流れでした。

−−いわゆる「日の丸・君が代」を強制している自治体では、教育委員会が出す職務命令を校長が教職員に徹底します。著書「教育と国家」(講談社現代新書)で苦言を呈されました。<上命下服のシステムは全体主義国家の特徴そのものですから、こうしたシステムのもとで教育された子どもたちは、自分の頭で考え、自分の理性でものごとを判断することができなくなってしまう。「お上」の命令であればその内容如何(いかん)にかかわらずそれに従うような教育の場で、自分の頭で考え、自分の理性でものごとを判断できる子どもたちが育つとは思えません>

高橋 さらに言えば、こうした教育環境では、自由な精神をもつ人は教師になりたがらなくなってしまいます。学校教育自体が小さくなると、子どもたちからクリエーティブな力は生まれてきません。これは少し強く言うなら、教育の自殺行為だと思います。

−−あるべき教育とは。

高橋 本来の教育は、基礎的な学力を身につけると同時に、困難があっても絶望せずに生きていけるだけの自己肯定感を養うことにあると思います。仮に失敗しても、挫折しても、それでも自信を失うことなく、新たなチャレンジに向かっていける、そういう人格のベースを養うこと。

そのためには教師ともパーソナルな交流が必要でしょうし、人間的な信頼関係をはぐくむような教育現場が何より求められます。競争と管理がまかり通る教育現場では、そうした人格をつくることは不可能です。

−−かつては戦争に駆り立てるための「国民精神」を形成する装置として教育が使われた面があります。

高橋 戦時中の「一億玉砕」という国家命令に従うような「精神」ではなく、グローバル化に伴う大競争のなかで、日本が勝ち残っていくために必要かつ十分なだけの「精神」だと思います。この種の「精神」をつくるためには労働運動や市民運動をマイナー化し、社会的な異分子をあぶりだす管理と監視のシステムを強化することが重要だと、為政者は考えるはずです。教育の効用を知っているのです。

−−為政者はいつの時代にあっても、<国家批判や社会批判を「不遜な言動」として「自ら慎む」ような従順な国民>「『心』と戦争」(晶文社)をつくりたいのでしょうか。この先々に見えるものは。

高橋 新自由主義と新国家主義の価値観をもつ政治家は、教育基本法を変えたことで、個人の育成から国家の方針に沿う国民をつくろうとしています。仮にですが−−自民党の改憲原案にあるように、憲法9条を変えて日本軍が米軍と一体化して武力行使を行うことが可能になれば、それこそ国のための自己犠牲を国民に要求してきます。そのための「精神教育」を押しつけ、表現の自由を含めてあらゆる分野の自由を圧迫する動きが強まるでしょうね。

そういう「精神教育」であってはならないと、戦後は戦前と違う教育理念を掲げて出発しました。しかし大きく後退しているのが実情です。教育は社会を存立させる最も重要な役割を果たすのですから、教育現場で起きている問題を見すえていかねばならないと思います。(専門編集委員)

==============

■人物略歴

◇たかはし・てつや

1956年、福島県生まれ。78年に東京大教養学部を卒業後、大学院などを経て、87年に東大教養学部助教授に就任。現在は大学院総合文化研究科教授。ベストセラー「靖国問題」(ちくま新書)など著書多数。近著に「犠牲のシステム 福島・沖縄」(集英社新書)「いのちと責任 対談高史明・高橋哲哉」(大月書店)がある。

--------------------------------------------------------------------------------

◎nikkansport.comより

「橋下政治塾」君が代の起立斉唱で開講

橋下徹大阪市長(42)が代表を務める大阪維新の会は24日、大阪市内で、全国から2000人を超える受講生を集め「維新政治塾」の開講式を開いた。塾長の橋下氏は、衆院解散に備えて「国の形を本気で変えるため、大勝負しないといけない」と宣言。君が代の起立斉唱からスタートするなど独自色全開で、今後は受講生の能力や資質を見極めて400人程度の精鋭を選抜し、次期衆院選を見据えた候補者養成を進めていく。

金びょうぶを背に塾長の橋下氏は、次期衆院選の擁立候補でもある受講生へあいさつし、国政進出への本格的な第1歩を踏み出した。「今の日本は危機的な状況だ。国の形を本気で変えるため、大勝負しないといけない。国の体制を変えるのは選挙だ。来るべき大いくさに備え、しっかり準備していこう」。

さらに橋下氏は「統治機構を変えて、決定できる民主主義を実践する政治集団を」「独裁、拙速との批判もあるが話し合いだけでは物事は進まない。価値観が合わないなら去ってもらって結構だ」「政治塾はカルチャースクールではない」などと熱弁。会場は新入社員の入社式のような緊張感が漂った。

大阪市の君が代起立条例は市長の橋下氏の意向を受け2月末に施行されており、式は「代表の強い意向」(同会幹部)で、君が代の起立斉唱からスタートした。元経済企画庁長官で名誉塾長・堺屋太一氏のあいさつの途中、音声トラブルから約10分中断するハプニングもあった。橋下氏は「マイクの調子が悪い。(電力供給の)原発が必要ということか」と、関電の原発再稼働に反対している自身の立場を引き合いに、笑いを誘う一幕もあった。

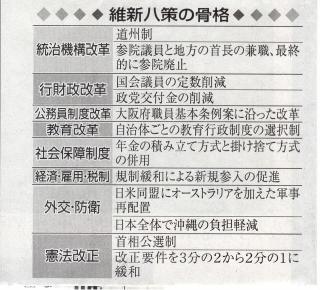

開講式は午前と午後、2回に分けて実施。今後は隔週で講義を開き、大阪都構想や、事実上の衆院選公約「維新八策」についても受講生らと協議を重ねる。講師役は堺屋氏らが務める予定。受講生の街頭演説やディベート能力も確かめ、衆院解散時期を見据えて、最終的に400人程度を選抜。かねて公言している「300人擁立、200議席獲得」を目標に掲げる。

ただ、拡大一途の同会に対し、各党とも警戒感を強めるのは必至。橋下氏は、都構想実現に必要な地方自治法改正をめぐる国会審議や世論の動向を見極め、国政進出の是非を判断する意向だけに、選挙協力を視野に入れた連携の模索や、政策的な対立など駆け引きが激化しそうだ。

[2012年3月25日9時6分 紙面から]

--------------------------------------------------------------------------------

維新塾は政治家養成塾というより、右翼政治結社というのがふさわしいのではないだろうか。日の丸に向かって君が代斉唱。そのあとの橋下代表のありがたいお話は、「腕を組んでいた人はマナー違反」というもの。

人の命より、ただの旗やただの歌が優先される世の中になったら恐ろしい。戦前戦中の奉安殿でもあるまいに・・・。

※奉安殿(ほうあんでん) [ 日本大百科全書(小学館) ]

学校に下賜された「御真影(ごしんえい)」や教育勅語など勅語類を安置する建物。天皇・皇后の写真である「御真影」と勅語の諸学校への下賜は1890年(明治23)に始まるが、その下賜数がしだいに増加するとともにその管理規定も厳重となり、管理の不行き届きは学校長などの重大な責任問題とされるに至った。「御真影」などは当初校舎内の奉安所に安置されていたが、学校の火事に際して「御真影」を守って焼死する校長などが相次ぐなかで、校舎から離れた地点に堅固な奉安殿を建設し、「御真影」などを安置することが大正期から始まった。奉安殿の建設は1935年(昭和10)以降全国的に実施され、「御真影」はますます神格視された。敗戦後、「御真影」は焼却され奉安殿は取り壊された。 [ 執筆者:赤澤史朗 ]

「弱い者が淘汰(とうた)されていくのは敗者の自己責任で、全体が発展するためにはやむを得ないという論理です。」って、これが政治家のすることですか。

政治家をめざすのであれば、前長岡京市会議員・小原氏のように「ひとりもみすてない政治」をめざしてほしい。

--------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

今日も5km。

行き13分18秒、帰り13分40秒で26分58秒。

10kmが速くなるにはどんな練習がいいんかなあ。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2012年03月07日(水)

船中失策 [時事]

パクリ「船中八策」は、「船中失策」と呼ぶにふさわしい。

「日本全体で沖縄の負担軽減」ではなく、「普天間基地を大阪に」でしょう。

-------------------------------------------------------------------------------

◎京都新聞3月6日朝刊

がれき拒否「憲法9条のせい」

橋下市長が持論展開

橋下大阪市長は5日、東日本大震災のがれき受け入れに関し「みんなで負担しなければならないところは負担するという当たり前の話が憲法9条の精神で吹っ飛んでしまっている」と指摘、9条の価値観に否定的な見解を示し、受け入れ阻害の要因になっているとの持論を展開した。

橋下氏は短文投稿サイト「ツイッター」でも同様の主張をしており、憲法9条の平和主義と、がれき処理の遅れを直結させる見解は短絡的との批判を招きそうだ。

市長は戦争放棄をうたった9条について「平和を維持するために自らは汗をかかないという趣旨だ」とする独自の解釈を披露。「同じ国民のため嫌なことでも引き受けるとか、そういう教育は受けてきたことがない。教職員組合や職員が僕らに憲法9条の価値観を徹底してたたき込んできたんじゃないか」と述べ、戦後教育の在り方に否定的な見解を示した。

--------------------------------------------------------------------------------

橋下市長は石原東京都知事のパクリ? 小泉元総理のパクリ?

「・・・という当たり前の話が・・・」

こういう言い方に、若者はコロリとだまされてしまうんかなあ。そんな話はあなた一人にとって当たり前なだけで、あなた以外の人にとっては当たり前でもなんでもないのに。これを価値観の一方的な「強制」と言うのです。石原さんや小泉さんの得意技です。

それにまた教職員組合批判。聞いてるほうももう飽きた。過去に何があったか知らんけど、ここまでストーカー的に一部の人間を批判し続けるって異常。

そして何よりも日本国憲法への冒涜。私は「憲法を暮らしの中に生かそう」の蜷川虎三知事の印象が強いので、こんな人が自治体の首長を務められるのが不思議でならん。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

それに憲法9条を改悪するために、まず憲法96条を改悪すると言う。「3分の2以上というルールを2分の1に」、それって禁じ手でしょう。

「3分の2は3分の2じゃー、なにを寝ぼけたことゆうとんねん!」

失礼。下品な人を相手にするとついつい・・・。

第96条 この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

自信があるなら、今のルールで堂々と勝負したらどうやねん。ルール自体を変更って? なに姑息なこと考えとんねん。こんな人が今の若者から支持されてるなんて・・・。

私らの世代は、一人のサディスティックな政治家を作り出してしまったことではなく、そんな人にいとも簡単に共鳴してしまう若者を多く作り出してしまったことを反省すべきである。

これからでも、自分のできることを少しでもやっていきましょう。

最後にオチを。

「憲法9条は戦争してでも守っていくぞー!」

(それ、おかしいやろ。)

-------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

今日は水曜なので、本当は西京極のトラックを走りたかった。しかし、今日も朝から絶不調。一日ボーっとしていたら、ちょっとはましになった。

夕方5kmコースへ。行き13分15秒、帰り14分11秒で27分26秒。やっぱり帰りがしんどかった。スロージョグは長めに2km、13分。

走っていて、自然と左に寄っていく感じがする。なんかおかしい。なんでしょう?

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )

2012年03月02日(金)

嗜虐的愉楽 [時事]

◎毎日新聞2月28日夕刊

特集ワイド:日本よ!悲しみを越えて <この国はどこへ行こうとしているのか>

◇性急な単純化が怖い−−中島岳志さん(37)

<多弁という失語状態>

震災後のこの国に漂う空気を近著でこう表現した。

「言論のスパンがすごく短くなってきましたよね」

スケジュールの詰まった東京滞在中、トークイベントの会場から駆けつけてくれた中島さんは、疲れも見せずに語り始めた。抹茶のわんを前に、言葉一つ一つを確かめるように。

「ツイッター社会というのか、何か起きたら瞬間的に反応して、気の利いたことを言う。すると、(他のユーザーがその言葉を拡散させる)リツイートがいっぱい発信される。ところが、そうした言葉も1週間後にはもう古くなってしまう。断片的熱狂のような状態。もう少し立ち止まって考えなければいけないことが、いろいろあるはずです」

3・11から間もないころ、「死者との出会い」について記した文章を発表した。「がんばれ」の洪水は、実は被災者を追い詰めているのではないか。その違和感から出発してつづった一文だった。死は喪失ではなく、死者となった他者との出会いでもある−−そんな思いを込めた。

「僕自身の経験ですが、編集者だった友人が亡くなった後、文章を書き飛ばしている時などに、自分の観念の中に彼が現れることがあるんです。『こんな文章でいいのか』と僕自身、彼のまなざしを通じて自己と対峙(たいじ)している」

死者となった人との間に生まれる、生前とは違う関係性。死とは、その人を失ったというだけではなく、出会い直しもしているのではないか。中島さんはそう考える。

「それは、僕たちがよりよく生きること、自分をごまかさず向き合うことを要求するような出会いです。大切なのは、そうして死者と一緒に生きることじゃないかと思ったのです」

未来のことばかり考えるのではなく、死者を思うことで落ち着いて生きられるのではないか。そのメッセージは静かに被災地に広がっていった。

もうすぐ震災から1年。被災地の未来と復興がさまざまに語られる一方で、大きな進展のない現実に対する世の不満も高まっていく。中島さんの目には、震災がこれまで日本が抱えていた問題をあらわにしたと映る。「震災によって何かが始まったというのではなく、日本の弱い部分が露呈したのだと思います。構造自体は何も変わっていない」

危惧しているのがシニシズム(冷笑主義)だ。「地震によって、政府への信頼が異常な形で地に落ちた。福島第1原発事故では、東電の出すデータも信頼性がない。御用学者、原子力ムラという言葉がはやったように、アカデミズムもだめ、大手メディアも信用できない、となった」。自分で放射線量を測定したり、情報の真偽を見極めなければならない「究極の自己責任社会」。増大する不安の中で一人一人が疲弊し、欲求不満を募らせる。

「そうした時、シニシズムがさらに加速し『救世主待望論』へとつながってくる」。ごちゃごちゃ言わずに決断する政治家を、バシッと大ナタをふるってくれる指導者を−−そういえば、そんな論調が震災後、明らかに目立ってきている。「たとえば橋下徹・大阪市長。彼はそういう社会に適応した人で、出るべくして出た言論、出るべくして出た政治家という印象があります」

この「橋下的」政治手法に批判的な論者の一人でもある中島さん。みんなが感じている「いらいら」や「閉塞(へいそく)感」が「橋下的」なものへと向かうメカニズムをこう解説する。「彼はイデオロギーの政治家ではない。左とか右ではなく、既得権益バッシングなんです。ちょっと楽をして得していると見えてしまう人を徹底的に引きずりおろす。彼が与えるものは具体的利益ではなく、嗜虐(しぎゃく)的愉楽ですよね」

敵と味方という対立構造をつくり、相手をたたく。そうした手法への違和感は、今の原発をめぐる議論にも感じている。

今回の事故以前から原発には否定的で、反原発デモへの参加もするという中島さんだが、単純な「東電糾弾」論にはくみすることはできないと言う。「原発の問題も、敵がどこかにいて、『あいつらが悪いから自分たちが脅かされている』というような話ではないはず。原発を稼働させてきたのは自分たちの欲望だと思ってみないと、東電の人にも話が通じない」

確かに、電力を大量に消費する社会で、その利便を享受してきた自分たちがいる。だが、それはある種の「一億総ざんげ」論に行きついてしまうのでは?

そう問うと、中島さんはイラン情勢に話題を転じた。封鎖が取りざたされるホルムズ海峡。日本が輸入する原油の8割がここを通る。「本当に封鎖されると原油は入ってこなくなる。現実にこれまでの生活水準が保てなくなった時、反原発の世論は一気に反転して『原発動かせ』になると思う。僕が反発したいのは、そういう世論なんです」

電気がないと全てが動かないような社会に対して一定の批判を持ち、その中で生活している自分を直視すること。それは今の文明に対する根源的な問いでもある。「東電の人たちも、停電のない日本をつくろうと頑張ってきた。そのプライドを認めたうえで、だけど未来に向けてどういうことがあり得るのかを一緒に考えましょうと言わなければ。はなから敵だとみなして突っかかってくる人と真面目に話そうとは彼らも思わない。どう喝では駄目なのです」

図式的な対立構造を作って「敵」を攻撃する言説は、何も政治家だけのものではない。テレビにも雑誌にも、そして新聞にもあふれている。自身が編集委員を務める「週刊金曜日」にも「現場に行く前から結論が存在しているルポ」などと厳しい評価をする中島さんに、今のメディアが抱える問題点を尋ねると、「分かりやすさという名の単純化」を指摘した。「人間はすごく複雑だから、それをできる限り多くの人が使える言語の形で丁寧に書くこと、これが分かりやすさだと思う。ところが、メディア、特にテレビでは『AかBか』みたいな二者択一型言語になっている。あれは分かりやすさじゃなくて単純化です」

賛成か反対か。やるのかやらないのか。閉塞状況に駆り立てられるように性急に結論を求め、単純なストーリーに当てはめて、何かを描こうとしていないだろうか……。羽田発の最終便で北海道に帰る中島さんを見送りながら自らに問うた。【井田純】

■なかじま・たけし 1975年生まれ。専門は南アジア地域研究、近代政治思想史。「中村屋のボース」で大佛次郎論壇賞、アジア・太平洋賞大賞。近著に「世界が決壊するまえに言葉を紡ぐ」。

--------------------------------------------------------------------------------

私が持っていた話題のあの人のイメージは、「下品さの極致」、「エセ右翼」、「私憤を晴らす人」・・・。うーん「嗜虐的愉楽を追求する人」、これは思いつかんかったなあ。(嗜虐的愉楽とは残虐なことを楽しむことらしい。)

「彼はイデオロギーの政治家ではない。左とか右ではなく、既得権益バッシングなんです。ちょっと楽をして得していると見えてしまう人を徹底的に引きずりおろす。彼が与えるものは具体的利益ではなく、嗜虐(しぎゃく)的愉楽ですよね」

なんで、「ちょっと楽をして得してると見えてしまう」ような人を徹底的に攻撃して、なにもせず大きな得をしている人は攻撃せず仲良くしてるんかなあ。

けっきょくあの人は、政財界のただの「パシリ」か・・・。

--------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

今日はちょっとだけアレンジ。

まずは3km、14分49秒。

1kmスロージョグをはさんで、1km全力。バス通りのアンパンマンの看板から北稜高校バス停前まで。ゆるやかな下り。

3分58秒、合格!

今はこれくらいで走れたらいいでしょう。

ゆるやかな上り1km、6分11秒。これにスロージョグ1kmをプラスして、今日は7km。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2012年02月21日(火)

3種類の怒り [時事]

◎京都新聞2月19日朝刊

「オギャーは怒りの表れ」

精神科医・名越さん、南丹で子育て講演

精神科医の名越康文さんの「子育て応援講演会」が18日、南丹市園部町の国際交流会館で開かれた。心理学や精神医学の視点から「赤ちゃんはものすごく怒っている」などと解説し、市民ら約70人が、こころや子育てについて理解を深めた。

安心して子どもを育てる環境をつくる取り組みとして、南丹市が主催した。「ほめる育児のすすめ 子育ての処方箋」がテーマ。

名越さんは「赤ちゃんが泣くのは悲しいからではない。実は怒っているんです。オギャーは怒りの表れ。泣くと、お母さんがなんでもしてくれる。怒って人を動かすのは、赤ちゃん」と、ソフトな語り口で説明した。

「怒りには3種類ある。イライラやムカッとした思い、恨みや怒りが原因となる暗さ、人をバカにする軽蔑です。怒りは子育てに直結する。これら三つの怒りに予防線を張り、制御できる子どもに育てることが大切」などと指摘し、参加者は熱心に聞いていた。 (二松啓紀)

--------------------------------------------------------------------------------

「ふーん、ふむふむ、この講演聞きたかったなあ。」

と言っても、格別子育てに興味があるわけではない。この記事を読んで、維新の会の市長のことを思い出したからだ。

あの人への批判が次々と出ているが、どれもみな似たり寄ったりで目新しいものはない。なぜあんなに下品で執拗なのかを分析されている方はない。それにはどうしても生育歴に触れなければならず、そこには差別にかかわる問題が発生してしまう。だから、みなさんそこは避けて通っておられるようだ。

しかし、選挙演説中、「オヤジがヤクザで何が悪い。けっこう毛だらけ」と言っていたときの彼の顔はあわれだった。自分の父親のことを「けっこう毛だらけ」と茶化したようにしか表現できないなんて・・・。

彼の三つの怒りは、自殺したと言われる父と、何でもしてくれたであろう母と、一浪して私立大学にしか合格させられなかった教師に向けられているような気がしてならない。

私は知事時代の彼より、茶髪サングラスで「チンピラ弁護士」として売っておられたときの印象が強い。「弁護士にまでなってここまでして目立ちたいと言うことは、誰かにアピールしてるんやろうなあ」と思っていた。あれは、自分を捨てて死んでしまった父への慟哭だったのだろうか。

彼のふだんの表情を見る限り、ほおっておけば凶悪犯罪に走りかねないような面も感じられる。それを自分でも分かっておられるのではないだろうか。だから、わざと人の目を引くような発言をくり返し、自分の存在感を確かめつつ生きているような気もする。彼にはそこしか居場所がないのだ。

これに対するには、名越先生がおっしゃるように「怒りに予防線を張り、制御できる子どもに育てることが大切」。まあ、彼は子どもではないけれど、私たちはそんな気持ちで対処していくのがいいのかもしれない。

--------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

今日もいつもの5kmコース。

行き13分56秒、帰り14分33秒で28分30秒。

今日は体が重かった。ストーブの前でゴローンと寝ころびたい気分。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2012年01月17日(火)

憲法19条 [時事]

◎京都新聞1月17日朝刊 (1面のメイン記事ではなく、28面の関連記事より)

日の丸・君が代判決

現場の萎縮くい止め 原告評価、無念さも

「処分に一定の歯止めをかけた」。16日、最高裁で停職が取り消された元教諭は記者会見で胸を張った。学校行事で君が代斉唱時の不起立などをめぐる処分取り消しを求めた訴訟。一方、過去の卒業式の行動から同じ停職でも敗訴が確定した原告は無念さを訴えた。

停職処分が取り消された元教諭河原井純子さん(61)は東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、今も続く東京都教育委員会による処分を意識して「現職の人たちの背中を押せた。萎縮している現場で停職への歯止めになる」と評価。職務命令違反3回で免職とする大阪府の教育基本条例案に対しても「暴走にブレーキがかけられるはず」と期待した。

判決は補足意見で都教委を強く批判。減給処分が取り消された元教諭の渡辺厚子さん(61)も「処分の累積は許さないという判断が示されたことは大きな勝利」と笑顔を見せた。

ただ、判決直後、最高裁前で原告団が掲げた幕の文字は「分断判決」「一部勝訴」。過去に国旗を引き降ろしたなどとして停職取り消しが認められなかった元教諭根津公子さん(61)は「子どもたちの教育を考えての行為だった。裁判官にその思いが届かなかったことは非常に悔しい」と肩を落とした。

職務命令の精査必要 右崎正博・独協大放火大学院教授(憲法)

実際には行事の進行になんら妨げにならないにもかかわらず、起立や斉唱など出す必要のない職務命令が、従われないことを承知の上で発せられ、個々の教員の思想・良心があぶりだされている。憲法19条が保障する思想・信条の自由は基本的人権の根底に位置付けられるべきものだ。職務命令に合憲判断を示しているのは承知しているが、最高裁はこの裁判を処分の程度問題に矮小(わいしょう)化せず、もう少し正面から取り上げるべきだ。職務命令の発せられ方を憲法的な観点からもう一度精査する必要がある。

--------------------------------------------------------------------------------

独協大学の先生、ええことゆうてはんなあ。

すべての判決は、日本国憲法に照らし合わせて出されるべきものである。思想・良心の自由は、憲法19条やったんや。ちゃんと覚えとこ。

「日の丸・君が代」の強制は、日の丸・君が代を好きな人たちがしているわけではない。教師集団を分断する道具の一つとして使っているだけのことである。本当に日の丸・君が代が好きな人は、道具として利用されているこんな状態に憤るべきである。

--------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

明るいうちに、いつもの5kmコース。

行き11分49秒、帰り12分07秒で23分56秒。思っていたより速く走れた。あちこち痛い割には好調。

暗くなってから3kmコース。

14分44秒。今度は思っていたより遅かった。やっぱり明るい時に走ったほうがいいみたい。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )

【 過去の記事へ 】