2011年12月20日(火)

きづな? [時事]

◎毎日新聞12月11日朝刊 「時代の風」より

時代の風:「絆」連呼に違和感=精神科医・斎藤環

◇自由な個人の連帯こそ

3月の震災以降、しきりに連呼されるようになった言葉に「絆」がある。「3・11」「帰宅難民」「風評被害」「こだまでしょうか」といった震災関連の言葉とともに、今年の流行語大賞にも入賞を果たした。

確かに私たちは被災経験を通じて、絆の大切さを改めて思い知らされたはずだった。昨年は流行語大賞に「無縁社会」がノミネートされたことを考え合わせるなら、震災が人々のつながりを取り戻すきっかけになった、と希望的に考えてみたくもなる。

しかし、疑問もないわけではない。広辞苑によれば「絆」には「(1)馬・犬・鷹(たか)など、動物をつなぎとめる綱(2)断つにしのびない恩愛。離れがたい情実。ほだし。係累。繋縛(けいばく)」という二つの意味がある。

語源として(1)があり、そこから(2)の意味が派生したというのが通説のようだ。だから「絆」のもう一つの読みである「ほだし」になると、はっきり「人の身体の自由を束縛するもの」(基本古語辞典、大修館)という意味になる。

訓詁学(くんこがく)的な話がしたいわけではない。しかし被災後に流行する言葉として、「縁」や「連帯」ではなく「絆」が無意識に選ばれたことには、なにかしら象徴的な意味があるように思われるのだ。

おそらく「絆」には、二つのとらえ方がある。家族や友人を失い、家を失い、あるいはお墓や慣れ親しんだ風景を失って、それでもなお去りがたい思いによって人を故郷につなぎとめるもの。個人がそうした「いとおしい束縛」に対して抱く感情を「絆」と呼ぶのなら、これほど大切な言葉もない。

しかし「ピンチはチャンス」とばかりに大声で連呼される「絆を深めよう」については、少なからず違和感を覚えてしまう。絆はがんばって強めたり深めたりできるものではない。それは「気がついたら結ばれ深まっていた」という形で、常に後から気付かれるものではなかったか。

つながりとしての絆は優しく温かい。利害や対立を越えて、絆は人々をひとつに包み込むだろう。しかし、しがらみとしての絆はどうか。それはしばしばわずらわしく、うっとうしい「空気」のように個人を束縛し支配する。たとえばひきこもりや家庭内暴力は、そうした絆の副産物だ。

もちろん危機に際して第一に頼りになるものは絆である。その点に異論はない。しかし人々の気分が絆に向かいすぎることの問題もあるのではないか。

絆は基本的にプライベートな「人」や「場所」などとの関係性を意味しており、パブリックな関係をそう呼ぶことは少ない。つまり絆に注目しすぎると、「世間」は見えても「社会」は見えにくくなる、という認知バイアスが生じやすくなるのだ。これを仮に「絆バイアス」と名付けよう。

絆バイアスのもとで、人々はいっそう自助努力に励むだろう。たとえ社会やシステムに不満があっても、「社会とはそういうものだ」という諦観が、絆をいっそう深めてくれる。そう、私には絆という言葉が、どうしようもない社会を前提とした自衛ネットワークにしか思えないのだ。

それは現場で黙々と復興にいそしむ人々を強力に支えるだろう。しかし社会やシステムに対して異議申し立てをしようという声は、絆の中で抑え込まれてしまう。対抗運動のための連帯は、そこからは生まれようがない。

なかでも最大の問題は「弱者保護」である。絆という言葉にもっとも危惧を感じるとすれば、本来は政府の仕事である弱者救済までもが「家族の絆」にゆだねられてしまいかねない点だ。

かつて精神障害者は私宅監置にゆだねられ、高齢者の介護が全面的に家族に任された。いま高年齢化する「ひきこもり」もまた、高齢化した両親との絆に依存せざるを得ない状況がある。そして被災した人々もまた。

さらに問題の射程を広げてみよう。

カナダ人ジャーナリスト、ナオミ・クラインが提唱する「ショック・ドクトリン」という言葉がある。災害便乗資本主義、などと訳されるが、要するに大惨事につけ込んでなされる過激な市場原理主義改革のことだ。日本では阪神淡路大震災以降になされた橋本(龍太郎)構造改革がこれにあたるとされ、さきごろ大阪市長選で当選した橋下徹氏の政策も、そのように呼ばれることがある。

人々が絆によって結ばれる状況は、この種の改革とたいへん相性が良い。政府が公的サービスを民営化にゆだね、あらゆる領域で自由競争を強化し、弱者保護を顧みようとしない時、人々は絆によっておとなしく助け合い、絆バイアスのもとで問題は透明化され、対抗運動は吸収される。

もはやこれ以上の絆の連呼はいらない。批評家の東浩紀氏が言うように、本当は絆など、とうにばらばらになってしまっていたという現実を受け入れるべきなのだ。その上で私は、束縛としての絆から解放された、自由な個人の「連帯」のほうに、未来を賭けてみたいと考えている。=毎週日曜日に掲載

--------------------------------------------------------------------------------

「絆」という言葉がよく使われるようになった時、自分なりに語源を考えてみた。「傷をなめあう仲」から来たんかなと思ったり・・・。それほど、「きずな」と「きず」は近い関係にあるのだと勝手に思い込んでいた。その「きずな」という言葉を聞くたびに「きず」を連想してしまって、痛い感じがしてあまり好きな言葉ではなかった。

話はぐーんとそれるが、小柳ゆきの名曲「あなたのキスを数えましょう」を知っておられますか。私は、「キス」のところをずっと「きず」だと思い込んで口ずさんでいました。「あなたのキズをかぞえましょう・・・、ああなんて痛々しい名曲なんやろう」と感慨にふけりながら・・・。アホでしょ。

でも、「絆」は辞書によると「動物をつなぎとめる綱」からきた言葉だそうだ。そうか、「木につなぐ綱」なんか。(それなら、もともとは読み仮名は「きづな」だったのだろうか。)そういう意味やったから、この言葉が好きになれへんにゃね。

20000パーセントの強制はまっぴらごめん。

私は協調性0パーセントに近い人間です。

「絆、絆」と言う人は、綱につながれたまま死んでいった動物のことも思い出してほしい。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2011年11月29日(火)

大阪ダブル選・私の分析 [時事]

◎ ohara1095さんとhinemoさんのツイッターより(上から古い順)

hinemo hinehine

もうこのままではどうにもならない、窮状を産み出した既存の勢力では変えられないではないか、少々乱暴であろうがグレーであろうが本当に変えてくれそうな人に託すしかない、そういった感覚を持つ市民の期待の受け皿が必要。橋下さんが潰れるだけだと政治離れが加速しそうです。@ohara1095

11月7日 お気に入りに登録 リツイート 返信 返信 ↑

@ohara1095

おっはー(小原明大) @hinemo どちらにせよ、期待している対象が「偽り」や「虚像」ではダメなのです。もの言えぬ公務員、ついてゆけなければ切り捨てられる子ども・・・それを否定した先に切り開きたい展望をいかに具体的にイメージして伝えられるかが問われています。

@ohara1095

おっはー(小原明大) @hinemo いま、期待を集めるために劇場型で感情に訴えて何でも身も蓋もなくやらなくてはならないような現状こそ何とかしたいと思うんです。日本中のみんながこんなことやり出したらどうなるかと思います。議会改革とかなんて吹っ飛んでしまう。

@hinemo

hinehine 橋下さんの件。窮状の責任者でもある既成政党・勢力の「改革」じゃ埒があかない、っていう空気の中で、市民が「独裁」を求めている事を理解しないで、つまらない批判をいくらやってダメ。本質的な所で説得力のある訴えをしないと、たとえ非橋下勢力総掛かりでも勝てやしない。

--------------------------------------------------------------------------------

私の大好きな小原明大さん(前長岡京市議)のツイッターは、ほぼ毎日のぞいている。11月4日に党の推薦候補が立候補辞退を発表したことについてはどう説明されるのだろうと注目していた。11月7日のつぶやきを見たときはさすがだと思った。

端的に言えば、「独裁批判ではなく、期待にこたえる具体的な展望を示そう」ということだろう。もっと言えば、「独裁批判はムダ」とまで言ってもいいかもしれない。

私の姉は長岡京市の保育士だが、「小原君のいいところは、はっきりとした数字を調べてきて誰にでも分かりやすく説明してくれるところ」だそうだ。そういう意味で、今回の大阪ダブル選の反維新側の敗北は「はっきりとした数字を出して、具体的な展望を示す」ことができなかったからかもしれない。

新聞の選挙結果の分析は、まったくおもしろくない。

「今まで選挙に行かなかった若者が、維新側候補に投票しに行った」というのがほとんど。

甘いね。分析が甘すぎる。

私の知り合いで絶対に選挙に行かない人がいるが、その人が行かない理由は「何の得にもならないから」である。選挙に行ってクーポンがもらえるわけでもなく、ポイントがたまるわけでもなく・・・。若者が皆そうだとは言わないが、その考えに近い人は多いと思う。

具体的イメージがわきにくい「大阪都」の連呼しかしてない候補者に投票しに行きますか。アホらしもない。「大阪都実現したら、阪神戦はタダ」とかゆうたら行ったかもしれんけど・・・。

「真剣に反維新側の候補を応援していた議員は少数で、実際は次の選挙のことを考えて裏で維新側候補の応援をしていた」というのが実情ではないだろうか。

橋下氏は悪徳商工ローンの顧問弁護士をされていたそうだから、人の弱みに付け込む術も身につけておられるだろう。議員にとって最大の関心事は次期選挙での自分の当落である。そのへんを脅されたら、裏で動きまわる議員はいくらでもいそう。そしてその議員さんらが、選挙違反すれすれの買収まがいのことやってたら票は伸びますでー。

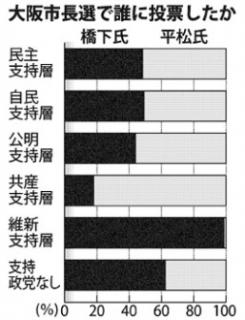

大阪の選挙の真っ最中に、次期衆議院選挙の候補者の発表をしている党もあるくらいだし・・・。出口調査で各政党の支持者がどっちに入れたかの割合を出していたが、あんなもん正直に答えますか。衆院選の候補者を発表したその党の支持者は、反維新側がやや多いということになっていたが、信じられん。だいぶ裏で暗躍した気がしてならん。

また、これはどこも報道していないが・・・。

選挙期間中に話題をさらったニュースが2つあった。

1つは、「ナベツネ」事件。ああ、「独裁者」にピッタリの風貌。候補者自身が、「こんなかわいい独裁者がいますか」と言っていたが、ナベツネ氏よりはましと思った人も多かったかも・・・。

あの告発は日本シリーズのさなかに行われたと言うより、大阪で独裁者が議論されているさなかに行われたと言ったほうがいい。選挙の結果に多少の影響があったと思われる。

もう1つは、「大王バカ息子」事件。

「実の父が暴力団? けっこう毛だらけ。今の権力構造を変えるには、坊ちゃん、お嬢ちゃんじゃできませんよ」とは候補者本人の言葉。

100億円以上をカジノにつぎ込んだ、あのバカ坊ちゃんよりはましと思った人も多かったか。これも多少は投票行動に影響したと思うのだがどうでしょう。

しかし、実の父をこんなふうに語らねばならないのはかわいそうだった。身内に暴力団がいる場合、一切無関係でありたいと思う派と暴力団にもいい人がいると主張する派とに分かれる。彼はどっちだったのだろう。

これも知り合いから聞いた話だが、ある県では今でも票をお金で買うのは当たり前だそうだ。警察もそんな手柄にもならない下っ端の選挙違反など取り締まらないそうだ。

大阪はどうやったんやろう。現ナマは動かしたらバレバレやけど、物ならばれにくいし、地位や待遇の保障と引き換えならばれないと言っていい。

どう考えても、「大阪都構想」や「教育基本条例」ごときで若者が(初めて)選挙に行ったとは考えられへんにゃけど・・・。

ああ、それから橋下氏の知事時代の発言で唯一評価できるもの「沖縄の米軍基地を大阪に!」はどうなったんでしよう。知事を辞めたし、もうわしゃ知らんちゅうことですかね。「関空の横に米軍基地を」というのは、ただの思いつき発言だったんでしょうか。もしそうなら、沖縄県民を愚弄してます。まあ、これ一つを見てもいいかげんな人間であることが分かります。あー、こんな人が・・・。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )

2011年11月22日(火)

大阪の教育基本条例案 [時事]

◎京都新聞11月22日 「視点2011」より

裸で放り出される若者層

「民意」が教員評価 ネガティブな感情を動員 中島岳志

橋下徹氏が率いる「大阪維新の会」が提出した「教育基本条例案」が議論になっている。その内容は多岐にわたるが、「教育への競争原理の導入」と「不適格教師の免職」が骨子となっている。

高校が“ネット”に

条例案では、大阪府立高校の学区制廃止とともに、3年連続定員割れとなった学校は統廃合の対象とすることが明記されている。

この条項は、「学力格差」の拡大が深刻な教育現場を直撃する。今年の府立高校入試で大幅な定員割れが起きた学校は、学力的な課題を抱えた生徒が多く通う高校に集中しているからだ。

しかし、高校はさまざまなかたちで、若者の重要なセーフテイーネットの役割を担っている。先日、大阪府立西成高校を取材したが、この学校には、家に自分の学習机がない生徒が半数以上おり、家庭環境の問題を抱える生徒が多いという。

近年、「貧困の連鎖」が問題化する中、西成高校では「反貧困学習」を行っている。これは自らがおかれた状況や社会システムを客体化し、課題解決の方法を模索する試みで、生徒が主体的に解決に取組む重要なきっかけとなっている。また「応募前職場見学」を進めることで仕事のミスマッチを防ぎ、職の安定を図っている。さらに、児童相談所の職員や生活保護のケースワーカーと連携し、各家庭の課題解決を共同して行っている。

このような地道な努力が、多くの高校で行われている。「入学試験の倍率」という指標だけでは計ることのできない社会的価値や包摂機能が、各高校には存在するのだ。

狭まる選択の幅

報道によると、来春の大阪府内の高校入試では当初、公私立高合わせた募集定員が府内の受験予定者数より約2千人も少なくなった。その後、定員は上積みされることになったが、統廃合を恐れた高校が一斉に事前の定員削減を予定したのが原因だという。条例の影響で公立高校の募集が減るような事態になれば、低学力で貧困家庭出身の学生の行き場が大幅に失われることになる。

大阪では私立高校の無償化政策が実施されたが、用具などにかかる経費や電車代などの問題で、遠くの私立学校似通うことが困難な学生も多い。また、貧困家庭の学生はアルバイトによって家計を支えているケースも少なくない。経費と時間のかかる遠方の学校への進学は難しく、必然的に自転車で通うことのできる地元高校を選択するケースが多くなるのだ。

条例案は、学力が高く経済的に豊かな家庭の学生にとっては選択の幅を広げるが、学力が低く貧困に苦しむ家庭の学生にとっては、選択の幅を狭める結果となる。高校が担ってきたセーフティーネットに大きな穴があき、弱い立場の若年層、裸のまま激烈な労働市場に放り出されてしまう。

さらに問題なのは、「教員の免職」に関する規定である。教育基本条例案では、校長による教員の相対評価が義務付けられている。2年連続最低ランクの評価を受けた教員は研修を受け、評価されなければ免職となる。相対評価は絶対評価と異なり、必ず一定数の最低ランクを付けなければならない。条例案ではその割合が5%と定められているため、100人の教員のうち毎年必ず5人は最低ランクの評価を受ける。

多様な価値観必要

条例案では、保護者らによる学校協議会が具体的な「教員評価」も行う。この評価を校長は重視しなければならず、「民意」が教員人事に反映されるシステムが構築されるという。しかし、これでは特定の保護者たちの声が「民意」とされ、特定の教員へのバッシングが起こる可能性が高い。

もちろん明らかな不適格教員は教育現場から退くべきである。しかし、一方で「教員評価」は極めて多様な価値観を反映する必要がある。多くの学生に人気のない教師でも、特定の学生にとってはかけがえのない理解者であったりするからだ。

最大の問題は、住民「社会的参加の動機付け」に、人間のネガティブな感情が動員される点だ。学校教育に対する行きすぎたクレームや加虐を発動させる条例は、攻撃的熱狂を煽りすい。

不安や不満が堆積する現代社会で、われわれの「民意」のあり方が問われている。 (北海道大学准教授)

--------------------------------------------------------------------------------

ああ、たいへんやった。

この記事がネットのどっかに載ってたら、コピー一発ですぐここに載せられたんやけど・・・。全部手打ちですわ。時間かかりましたわー。

でも、大阪市民でもない私にできることは、なるほどと思う記事をここに紹介することくらい。中島岳志さんは大変分かりやすく説明してくださっている。

それにしても、投票日5日前にこの記事を掲載する新聞社もすごい。この記事をしっかり読み取れる大阪市民は、決してあの人には投票しないでしょう。

私の大好きな前長岡京市議・小原明大さんは、すごい分析をしておられる。日本共産党の所属でありながら、「橋下独裁批判では選挙は勝てない」とツイッターでつぶやいておられた。

私もそう思う。橋下さんに投票する人は、その政策を見て判断されているのではない。タレントとしてファンになっておられるだけだと思う。それなら、「独裁者」と批判することはそのファンクラブの結束力を高めてしまうだけの効果しかない。

小原明大さんが指摘されているように、この4年近く大阪府がどう変っていったのか、具体的な数字を出して批判するしかない。「社会的弱者・少数者を切り捨て」ているあの人のやり口を明らかにして、粘り強く説明していくしかない。

一度ファンになってしまった人は、ちょっとやそっとのことでは裏切らない。その証拠に、各新聞社の世論調査では橋下氏一歩リード。「教育基本条例案」に対しても反対より賛成のほうが多いらしい。

小泉郵政改革にだまされた人は、また橋下「維新」にだまされる。残念だが、短期間でそのファン心理を覆すのは無理だと思う。今からでもできることは、今まで投票に行ってなかった「だれがなっても同じ」派に、「だれがなっても同じということはない」と分かってもらうこと。

橋下さんは何がやりたいのだろう。私にはよく分からない。いろいろなコンプレックスがあって、虚勢を張っておられるのだろうとは思う。

サングラスをかけてチンピラ風でテレビの人気物になったのに、知事選に立候補する時に普通のメガネに変更。

あんなに激しい口調が売り物だったのに、知事退任の記者会見ではニコニコ笑顔に変更。私はそれを見て背筋がぞっとした。

「私の主張が理解できない人は私に投票しないでください。そんなバカどもの一票がなくても、私は悠々当選してみせますよ」くらい言われるのかと思っていたのに・・・。

とにかく、こんなにコロコロ変る人を私は信用できません。自分の賞味期限切れが近いことを悟られ、あせっておられるのでしょうか。

もし、まだ投票に行くかどうかを決めていない大阪市民の方がおられましたら、どうかもう一度中島岳志さんの記事を読んでください。お願いします。

-------------------------------------------------------------------------------

【追加】 興味深い記事を見つけたので追加します。

◎京都新聞11月23日朝刊

教育条例案 かすむ議論

27日投開票の大阪ダブル選で、橋下徹前知事(42)率いる「大阪維新の会」が争点に掲げた「教育基本条例案」に関し、橋下氏の言及が少なくなっている。選挙戦終盤の街頭演説などでは、若い世代に投票に行くように促す発言が目立ち、条例案の議論はかすみがちだ。

条例案は教育行政への政治関与を明記。2年連続で人事評価が最低の教員を分限免職の対象とするほか、3年連続定員割れした府立高の統廃合を盛り込み、教育現場から反発が出ていた。

これに対し橋下氏は10月の教育委員との意見交換で「府民の大きな声を感じるために選挙をやる」と強調。維新の会のマニフェスト(公約集)の柱に位置付けていた。

選挙戦では「駄目な先生は退場してもらい、優秀な先生の給料を上げる」などと訴えたものの、具体的な説明は乏しい。維新の会の議員は「条例案は独裁批判と結び付けられると厄介で、誤解される可能性もある」と解説。ただ知事選に立候補した同会幹事長の松井一郎氏(47)は「説明する時間がないだけだ。避けていることは絶対にない」と話している。

--------------------------------------------------------------------------------

教育現場に不満のある人は、まず教員採用試験を受けて教師になってもらいたい。橋下徹氏にもそれを勧める。

私はわずか12年の小学校教諭の経験しかないが、今まで先生に一度もほめてもらえなかった子を励ますことができたという自信はある。(その反面、それまでよい子ちゃん扱いだった子らがないがしろにされたかもしれないが。)

「えっ、こんな僕がほめてもらっていいんですか」みたいなうれしそうな顔を、あの橋下さんにも見てもらいたいと思う。あんな顔に出あったら、人生観変わりますよ。

そして、ぜひ自ら発案した「教育基本条例」によって分限免職処分になってもらいたい。そのとき、橋下氏は自分をどう弁護するのだろう。また、分限免職になった先生から弁護の依頼を受ければ、どう対処されるのだろう。

自分で種をまいておいて、選挙に不利だと判断したらコソコソと隠してしまうなんて、あなたらしくない。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 9 )

2011年09月21日(水)

ファシズム的知事 [時事]

都構想実現に参画させる大阪市幹部候補者のリスト化を指示する橋下徹知事=大阪市内のホテルで2011年9月12日、堀文彦撮影

◎毎日新聞9月13日朝刊

橋下・大阪府知事:維新の会公約、15年度に都「移行」 反対派は降格

◇大阪市幹部選別へ

首長政党「大阪維新の会」代表の橋下徹大阪府知事は12日の維新の会合で、自らが提唱する「大阪都構想」などに反対する大阪市幹部職員を降格させる意向を示す一方、構想実現に参画させる大阪市の幹部候補者を10月初旬をめどにリストアップするよう指示した。大阪市長選出馬を示唆する橋下知事は早くも、都構想の賛否を巡る市幹部職員の選別に乗り出した。「踏み絵を踏ませるのは権力の横暴」。市幹部からは反発の声が相次いだ。

11月27日投開票の知事・市長選向けに開かれた会合には、維新の大阪府議、大阪市議が参加。橋下知事は「都構想推進に大阪市役所は真っ向から反対しているが、実現する市役所組織にしなければならない。大綱をしっかり実現する幹部候補職員のリストアップ作業をやってもらいたい」と維新市議団に指示し「政策実現するための人事を断行したい」と表明した。都構想では大阪市役所解体をメーンに据えており、都構想に対する幹部職員の賛否をはっきりさせる考えだ。

維新の会大阪市議団の坂井良和団長は、降格の対象となる幹部について、局長と主な部長、課長クラスとなることを説明。選考基準に関しては、取材に「長年職員を見てきて、ただちに対応できる人と、(逆に)こり固まって受け入れない人との違いは分かる」と話したが、具体的手法については「私もちゃんと理解できていない」と述べるにとどめた。

会合終了後、記者団からは「恐怖政治的なものになるのでは」との指摘が出たが、橋下知事は「恐怖政治と言うなら(市職員は)政治から距離を置くべきだ。(都構想に反対する職員が)自分たちで(政治に)首を突っ込みながら、お門違いだ」と反論した。

一方の大阪市幹部職員。課長級の50代男性職員は「私らは入庁時に『市民の信託に応える』との誓約書を書いている。維新の政治家のために仕事をする立場にはない」。50代のある男性幹部は「自分が賛成できない政策でも議会などで方向性が決まればきっちりこなすのが公務員。特定の政策に賛成か反対かで色分けするのはナンセンスだ」と話した。別の50代男性幹部は「維新の議員に職員を見る目があるのか」と皮肉り「市長が替わるたびに職員を入れ替えるとしたら最悪のやり方だ」と語った。

維新は大阪府議会で過半数を得ているが、大阪市議会では第1党で、過半数に届いていない。【堀文彦、小林慎】

------------------------------------------------------------------------------

◎朝日新聞9月18日朝刊

反「ハシズム」集会に香山リカ氏ら 平松市長も出席

11月の大阪市長選に出馬する方向の橋下徹・大阪府知事の政治手法を議論するシンポジウム「『橋下』主義(ハシズム)を斬る」が17日、大阪市で開かれた。山口二郎・北大院教授らが主催し、自治体改革や教育行政に「政治主導」を打ち出す橋下氏の姿勢をファシズム(独裁主義)にかけて批判的に検証するのが狙い。同市長選で再選をめざす平松邦夫市長も会場に姿を見せ、識者らの議論に耳を傾けた。

山口氏は基調講演で、橋下氏の政治手法について「上意下達の軍隊的官僚組織を作り、教育に競争を持ち込むやり方は多様性や自発性を否定している。政治主導ではなく単なる支配だ」と批判。「東日本大震災後に我々が必要としているのは相互扶助。政治は悪者を探してたたく見せ物ではない」と主張した。

パネル討論では、精神科医の香山リカさんが、橋下氏の支持率の高さについて「次々にネタを出す刺激が受けているのでは」としつつ、「バトルの構図を描いて二者択一を迫るのが得意だが、世の中には白黒はっきりつかないことが多い」と指摘。帝塚山学院大の薬師院仁志教授は「橋下氏は軍隊的官僚主義と自由競争を求める市場原理主義という、両立しないものを時と場所に応じてしゃべる。長い目で見て(住民を)どこに連れて行くのか」などと疑問を示した。

--------------------------------------------------------------------------------

昨日、トヨタ・シエンタの定期点検だった。点検と洗車で1時間ほどかかるということだったので、新聞を読みながら待たせてもらった。

うちが取っているのは毎日と京都。トヨタにおいてあったのはスポーツ紙と朝日新聞だった。

朝日新聞に、「ハシズム」という見出しを見つけたときはうなった。「うーん、うまいネーミング!今年の流行語大賞は、これに決まり!」

いつも取っている新聞とちがう新聞も読んでみるもんですね。この記事は、毎日と京都には載っていなかったような・・・。

今日のブログの題は、「ハシズム」にしようと思っていた。でも、この記事で検索して出てきた意見(20人くらい)を読んでやめておいた。「全国のハシモトという名前の人が気分を害する」という意見を読んで。

検索して出てきた意見は、橋下氏擁護派が多かった。それもかなり強固で、ついでに言うとお下品な口調のものが。橋下氏を擁護するために、山口氏や香山氏にいちゃもんをつける手法はやめてほしい。

今、政治にはお下品さが求められてるのかな。どう見てもお下品中のお下品としか思えないような人がもてはやされいてる。大阪府知事、東京都知事、元宮崎県知事、元首相(自民党)・・・。

中でも、大阪府民は「だれがなっても同じ」と思い込まされている人が多いように思う。「だれがなってもおんなじやったら、テレビに出て有名な人がええ」とでも思ってはるんでしょうか。

もしそうなら、それだけはやめてほしい。もし本気でそう考えておられる人が多いなら、いい知事候補が残ってますよ。つい先日テレビ界を引退したSS氏。ハシモト氏のお仲間ですよね。どうですか。(あー、この人も私と同い年・・・。)

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 3 )

2011年09月01日(木)

憲法判断 [時事]

◎京都新聞8月26日朝刊・「私論公論」より

「韓流裁判所 憲法判断で社会を変革」 弁護士・襄 薫(ぺエ・フン)

還流が花盛りである。冬のソナタに始まる映画やK−ポップなどの芸能、スポーツ、サムスン・現代自動車などの製造業、観光旅行、食品など、その対象は広範囲にわたっている。

日本に生まれ育ち、根深い差別と偏見にさらされてきた私にとっては、複雑な心境は否めないものの、基本的に歓迎すべき変化である。しかしながら、韓流はこのような産業にとどまらない。政治文化にも及んでいる。

1988年、韓国で憲法裁判所が設立された。憲法裁判所とは、通常の司法裁判所とは異なり、憲法裁判のみを処理するために設立された特別な裁判所である。

日本では、通常の司法裁判所が通常の裁判に付随して憲法判断を行っている。通常の司法裁判所とは異なる憲法裁判所は、日本国憲法にはない制度である。47年に日本国憲法が施行されて以来、すでに60年が経過したが、最高裁の違憲判決はいまだに20件に満たない。

一方、韓国の憲法裁判所は、設立された88年から2010年までの約20年の間に500件を越える違憲判断を行っている。日韓の人口比はおおむね3対1、最高裁と憲法裁判所存続期間もおおむね3対1であることからすれば、韓国の憲法裁判所が短期間にいかに多くの違憲判決を下したかが分かる。

韓国で違憲判決が多い理由には何点かが考えられる。まず第一に、憲法裁判所ができた88年という時代は、軍事独裁体制とその負の遺産を清算すべきであるという歴史的課題を抱えていたことである。

72年の朴大統領による非常厳戒令の宣布、国会の解散、維新憲法の制定、緊急措置の発令などの一連の人権弾圧施策、79年の朴大統領暗殺、軍事クーデター、80年の光州事件、87年の民主化宣言など韓国の民主主義の実現には、他国における民主化実現過程と同様に多くの国民の血が流れた

第二に、数百年もの間、韓国社会の隅々にまで浸透していた儒教思想に基づく伝統的家族制度を否定し、個人の自由と尊厳を基礎とした近代的家族制度を創造する社会的要請があったことである。

この二つの政治的・社会的課題を清算した後も憲法裁判所は、表現の自由や刑事事件、その他の分野においても、社会に巣くう不条理を座視できない国民の鋭い問いかけに対し、次々に画期的な判断を続けている。

また、政治文化の他の領域でも、韓国は、日本にない二つの重要な制度を既に実現している。

一つは、2001年の国家人権委員会の設立であり、もう一つは、06年の在韓外国人に対する地方参政権付与である。

基本的人権の尊重、民主主義の実現、近代的家族法の制定という歴史的課題は日本社会にも存在していた。むしろ、韓国は殖民地時代の日本を通じて近代法(ドイツ法・フランス法などの大陸法)を継受している。

なぜ、韓国は社会変革が早いのか。私には、次の2点が思い起こされる。一つは韓国社会に巣くう不正、不公正、不条理に対する韓国国民の激しい怒りであり、もう一つは、歴史ないし後世に対する韓国人の責任感とそれに基づく自浄努力である。忍耐は必ずしも金ならずである。

ぺエ・フン 1953年山口県下関市生まれ。京都大経済学部卒、79年に会計士補登録、88年大阪弁護士会に登録。2007年に神戸大大学院経営学研究科を修了しMBA取得。在日コリアン弁護士協会理事。著書に「裁判の中の在日コリアン」、「韓国憲法裁判所」などがある。

-------------------------------------------------------------------------------

◎京都新聞9月1日朝刊

「君が代不起立者の情報収集は適法」 横浜地裁

神奈川県教育委員会が、入学式や卒業式の君が代斉唱時に起立しなかった教職員名を収集したのは違法として、県立高校の教職員ら27人が県に情報消去などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は31日、「収集は服務規律の保持を担う県教委の裁量内の判断で、違法ではない」として請求をいずれも棄却した。原告側は控訴する方針。

佐村浩之裁判長は判決理由で「不起立は教職員の国歌への歴史観や世界観に結び付けることができる情報」として、県個人情報保護条例が取り扱いを原則禁じている「思想、信条に関する情報に当たる」と認定した。

一方で、起立の指示に反した違反事実に関する情報でもあるとし、県教委がそうした情報を収集、記録するのは人事管理上、必要だとした。

--------------------------------------------------------------------------------

日本国憲法第19条 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

日本国憲法第98条第1項 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

「憲法は全ての法において優先する。」裁判官は、本当にそれを肝に銘じて判決を下しているのだろうか。

「君が代不起立」が「思想、信条に関する情報」と認定しておきながら、その罰則のために使われる情報収集、記録が憲法違反ではないと判断するなんて・・・。

日本も韓国に習って、「憲法裁判所」を作ってほしい。そして、憲法違反の疑いのある事柄に対しては厳格に判断してほしい。違憲判決が過去60年で20件なんてありえない。

「憲法はすべての法に優先する」のだから。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2011年07月26日(火)

国労を応援したいんですけど・・・ [時事]

◎毎日新聞6月25日朝刊

国労「JR復帰」断念

四者四団体月末に解散 24年の闘争に終止符

87年の国鉄分割・民営化に伴うJR不採用問題で、国鉄労働組合(国労)と旧全動労(現全日本建設交運一般労組)や支援組織などでつくる「四者四団体」が今月末、解散することになった。「JR復帰」を訴えてきた1047人のうち9割以上を占める国労系グループが「政府・与党に解決を棚上げされ、展望が開けない」と雇用要請の取り下げを決めたため。運動を続ける意向の組合員はいるものの、戦後最大の労働争議とされる国鉄闘争は事実上、終結へ向かう。

昨年4月、当時の与党3党(民主、社民、国民新)と公明党は、清算事業団を継承した独立行政法人が和解金など1人平均約2200万円を支払う▽政府はJR7社への再雇用について努力するが、(JR7社への)強制はできない−−などの解決案を提示。組合員910人(世帯)のうち904人が受け入れ、同6月に全訴訟を取り下げた。

しかし、政治解決案に基づき、関連会社などを含め約330人の再雇用を求めた組合員側に対し、7社は「03年の最高裁判決で解決済み」と拒否し続け、民主党と国土交通省も積極的姿勢をみせなかった。

組合員の平均年齢は57歳で、既に69人が死去。四者四団体の一つ「国鉄闘争共闘会議」の二瓶久勝議長は「国は震災対応で手いっぱいという事情もあるのだろうが、これ以上先送りされると、組合員や家族が第二の人生を歩めない」と苦渋の選択を明かした。

国労系組合員と家族が北海道や九州などで結成した36カ所の「闘争団」も近く解散する方向だ。

北海道・名寄闘争団の佐久間誠さん(56)は「国鉄から天下った多くのJR幹部に贖罪(しょくざい)をさせることなく、旗を降ろすのは無念だが、国による差別という道義的責任は歴史に残る」と話した。【坂本高志】

《JR不採用問題》

分割・民営化に反対した国労組合員を中心に約7600人がJRに採用されず、1047人は国鉄清算事業団からも解雇された。中央労働委員会は大半の採用や選考の見直しを命じたが、JR側は訴訟を起こし、03年に「JRに責任なし」との判決が確定した。その後、組合員側は旧国鉄を相手取った訴訟を続けたが、昨年夏に政治解決を経た和解が成立。和解を拒否した一部組合員の訴訟は今年6月、解雇を有効としつつ、所属労組を理由とした「旧国鉄の採用差別」を認め、1人550万円の賠償を命じる判決が最高裁で確定した。

--------------------------------------------------------------------------------

1ヶ月前の新聞記事を引っ張り出してきて、「時事」問題でもあるまいに・・・、と思われるかもしれません。でも、この記事の内容を自分にどう納得させればいいのか、1ヶ月たった今も分かりません。

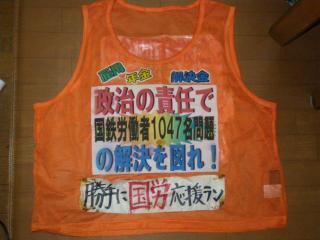

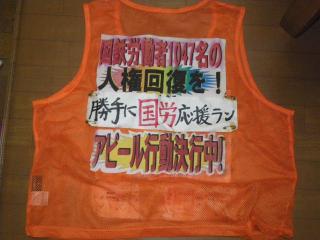

6月22日、いつもどおりに「勝手に国労応援ラン」。右アキレス腱を痛めていたので、走ったり歩いたり・・・、というよりほとんど足を引きずりながらの歩きだったかな。

それでも「闘いはまだまだ続く」という中野勇人さんの言葉を信じ、一歩一歩進んでいたつもりだった。

しかし、その翌々日にこの重大発表。今まで様々な手を尽くしてこられた中野さんも、さぞ落ち込んでおられることだろう。

政治のことがまったく分からない私は、今の状況がよく読めない。明日、恒例の「勝手に国労応援ラン」に出かけようと思っているのだが、いったいどう応援したらいいのだろう。

明日こそ和歌山港を目指し、フェリーで四国徳島入りを計画していたのだが・・・。

自分に直接関係のないことには誰しも無関心。国労闘争団は、そんな人たちをどの程度自分たちの味方にすることができたのだろう。そのあたりを総括して、今まで支援してくださった方へ報告する必要はあると思う。

最後に、このブログの2010年5月7日の記事「JR不採用から『下方への競争社会』へ」を再録します。内容はほとんど毎日新聞の「記者の目」ですが、もう一度読んで見る価値はあると思います。

◎毎日新聞 2010年5月7日朝刊

記者の目:JR不採用の政治決着=坂本高志(東京社会部)

87年の国鉄分割民営化に伴う1047人のJR不採用問題で、政府・与党と公明党は4月、不採用になった国鉄労働組合(国労)組合員や遺族ら計910世帯に1人平均約2200万円の和解金を支払うなどの政治解決案をまとめ、大半の組合員が受け入れを決めた。歴代自民党政権と組合側双方が“挫折”を重ねた末の決着は「政治とカネ」などで迷走する鳩山内閣の数少ない成果かもしれないし、逆に「労組に甘い」と政権批判につなげる向きもある。だが政治的評価よりも、戦後最大の労働争議から見える教訓を探ることが重要だと考える。

◇バイトで生計 子の進学断念も

「闘争」にも「団結」にもなじみが薄い私がこの問題を取材し始めたのは、東京地裁を担当する司法記者だった約6年前。国鉄債務を引き継いだ旧国鉄清算事業団を相手に、国労の一部組合員が起こした解雇無効訴訟の審理が進んでいた。十数年間争い続ける理由を、原告の一人は「世の中では風化したかもしれないが、たまたま民営化に反対した組合に属したというだけで紙切れ一枚で首になった時を忘れることができない」と話した。静かな怒りが伝わった。

昨年1月、原告が多い北海道名寄(なよろ)市を訪れた。JR発足と同時に、不採用となった約180人が事業団名寄雇用対策支所に送られ、90年に36人が解雇された。以来、原告と家族は土木作業や山菜とりなどのアルバイトのほか、設立したクリーニング店などで得た金を分け合って暮らす。月収は十数万円。進学を断念した子供も珍しくなく、原告たちは「極寒のバイトよりも、家族に苦労をかけたことがつらい」と口をそろえた。

彼らの多くは「安定職だから」と国鉄を選び、先輩の誘いなどで自然と第1組合の国労に加入した。だが、民営化を前に、職場では「国労ではJRに行けない」と脱退を迫る動きが相次ぎ、民営化に賛成した労組の採用率はほぼ100%、国労は48%程度。国鉄は全国の「人材活用センター」に余剰人員を集めた後、約7600人を事業団に回した。旧国鉄やJR側は「手厚い雇用対策が行われた」などと説明するが、原告らの受け止めは違う。「職安の紙が張り出されただけ」「廃屋に集められてひたすら自学自習。ほとんどいじめだった」と憤る。

民営化前後は職員の自殺も急増したという。働く者に踏み絵を迫る、荒廃した環境が作られたことは否定しがたい。民営化の理由である巨額債務の背景に「我田引鉄」と称された政治家による利益誘導もあった。不採用の1047人に限らず、やむなく他労組に移ったり転職したすべての人が国策の犠牲者といえる。

国鉄改革法の審議で中曽根内閣は「一人も路頭に迷わせない」と述べ、参院も所属労組による差別が行われないよう付帯決議した。何度か和解への試みがあったとはいえ、政治の側に約束を守る強い責任感があれば、23年の月日は必要だったろうか。その反省に立てば、政府は今回の和解金に加え、再就職への支援も怠ってはならない。

国労の責任にも触れる。民営化を前に1人1人の雇用確保よりも政治闘争にまい進し、皮肉にも労働運動全体が衰退する流れを加速させた。

さらに、00年に当時の与党と社民党が政治解決に合意し、国労は定期大会で受け入れた。これを不服とする組合員が02年、今回の解決への足がかりとなった訴訟を起こした際、国労執行部は与党側の強硬姿勢を受け、提訴した組合員を大量処分するなど内部を統一できなかった。この訴訟が05年に一部勝訴して以降、原告支援に転じたものの、労組本来の役割とは何かという重い宿題が残った。

◇非正規労働など 今日につながる

大分大の石井まこと教授(社会政策)は労働運動の弱体化に伴う90年代以降の労使関係の変容を指摘する。「国鉄のケースでは、労働者が不利な条件で残るか、辞めるか判断せざるを得ない状況に追い込む手法がとられ、バブル崩壊後の企業リストラにも広がった。その結果、非正規労働の拡大を招き、正規公務員や正社員という身分も批判の対象となる『下方への競争社会』につながった」と語る。

公共部門の縮小を唱えた81年設置の「第2臨調」は世論の高い支持を集め、分割民営化への道を開いた。「行革フィーバー」を生んだ成功体験は基本的に継承されている。

出口の見えなかった原告らにとって、今回の政治決着は名誉回復の一助になるだろう。ただ、改革の「影」の部分は今後も検証されていくべきだ。私にはそこに「官と民」や「正規と非正規」に象徴される、働く者を巡る今の状況を読み解く一つのカギがあると思う。

--------------------------------------------------------------------------------

公務員をたたけば、政治家は票がとれるらしい。その典型的かつ象徴的だった例が、小泉元首相である。

弱いもんどうしで足を引っ張り合ったとき、一番喜ぶのはダレ? そこをよく考えなければ・・・。

足らないところを補い合い、みんなで助け合って楽しく暮らせる社会を作っていこうという考えは、もう古くさい?

「下方への競争社会」とは、なんと分かりやすく、またむなしい言葉であろうか。でも、もうそんなバカな競争をやめる必要性に早く気付かなければ・・・。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

【 過去の記事へ 】