2009年08月15日(土)

1945年8月15日 [平和]

3年前、私は、私の子どもたちが通っていた別所小・花背一中のPTA広報部長をしていた。そのとき発行していた「PTAだより」の8月号に、私の父のことを載せさせてもらった。そのときの私としてはがんばって書いた記事なので、読んでください。

日本の夏、8月と言えば、広島・長崎そして終戦記念日。

終戦後61年、別所でも、戦争(戦地)体験者の方がずいぶん少なくなりました。うんぱの物部秀雄さん、きょうもんのいんきょの物部好孝さん、たひちの藤井征造さん、そして私の父・藤井善一(かんろくのいんきょ)。

今年の8月15日、私は、たまたまあの話題の靖国神社に行く機会がありました。

夏休みに息子とヤクルトの試合を見る約束をしていたので、ついでに東京であるマラソン大会をさがし、参加しました。わずか5名の参加でしたが、皇居や靖国神社などを走るユニークな会でした。

正午の時報に合わせて1分間の黙祷。その1分間に考えたことは、終戦の日、父と母は何をしていたのだろう、ということでした。

母は、久多か別所のどちらかで小学校の先生をしていたはず。でも8月は夏休みだし、小野郷に帰省かな。

父は、中国で戦闘の真っ最中(?)。私が小学生のころは、父からよく戦争中の話を聞いたのですが、その後40年ほどはその機会がありませんでした。一番身近な所に戦争体験者がいるのに、話を聞かないのはもったいない。皇居の周りを走りながら、そんなことを考えました。

そして午後1時過ぎに、靖国神社へ。

小泉首相は早朝に参拝をすまされたと聞いたので、どんな様子かなと思ったら、ビックリ!人、人、人で、前に進むのもたいへんな大混雑でした。参道では、教科書で学ぶ内容とはかけ離れた歴史観を主張する声、ビラ、看板。「何でこんなににぎわってるの?」 靖国神社は慰霊の場だとばかりかんちがいしていたのは、私だけでしょうか。よく考えたら、神社は神様をおまつりする場。でも、たとえば、藤井克己さんのお母さんは、このごったがえしたような靖国神社を見たら、どう思われるんでしょう。

帰ったら、父にいろいろ聞いてみようと思いながら、ランニング姿で境内をウロウロ観察しました。

私の父は、大正10年(1921年)12月5日生まれ。現在、84歳です。

昭和17年(1942年)12月に召集され、中支派遣。(中支の中は中央部、支は中国のこと)

12月20日、京都駅を出発。下関から船で朝鮮に上陸。その後、鉄道で満州を経由し、南京に到着したのは翌18年(1943年)1月8日。

この時、父も含め多くの人が寒さから肺炎になり倒れたそうです。20歳過ぎの元気な若者が倒れるのだから、そうとうな寒さだったらしい。

1月10日、南京で入隊式。

部隊名は、「嵐六二一三部隊(渡辺隊)」です。

入隊後、隊付衛生兵として教育を受け、南京より西の揚子江沿岸の警備にあたりました。

その年の7月12日、望江の近くでの戦闘で、右足太ももに銃弾を受けました。片足の力で体をずらしながら後退したので、新しいズボンのお尻に穴があいたそうです。出血もかなりなもので、今でも肉のえぐられたあとが残っています。

私は小さいころ、父といっしょにおフロに入った時、父のその右足の大きなキズを見てショックを受けました。でも、なぜか私の右足の同じ所にキズがあるのです。「おとちゃんとおんなじとこにキズがある」。戦争の意味がよくわからなかった私は、そのころそう言って無邪気によろこんでいました。一つまちがえば、父の命はなかったのに。

昭和19年(1944年)からは、さらに西の武昌・油坊嶺地区の警備にあたりました。

そのころ、戦死者をだびに付すのに歩哨に立たねばならず、肉をねらって出てくる野犬がこわかったそうです。自分が襲われるのではないかと、ビクビクしていたそうです。

その後、さらに西へ西へと進み、昭和20年(1945年)には宝慶へ。そこからさらに芷江(しこう)へ進む作戦に参加となりました。結局、これが最後の戦いとなり、芷江にたどり着くことなく撤退。8月15日には、川向かいからのスピーカーの声で終戦を知ったそうです。「日本ノ兵隊サン、戦争ハ終ワリマシタ、・・・」

8月18日、宝慶で復員下令。9月3日、反転。9月30日、岳州で武装解除。

しかし、実際に復員輸送が開始されたのは、昭和21年(1946年)5月2日です。この間、約7ヶ月は部隊の形のまま、農家の手伝いをしたりして生き延びていたらしいです。寝泊りをしていたのは、戦禍をのがれるため空き家となっていた家を勝手に使っていたそうです。

6月11日、上海より内地帰還。

鹿児島に上陸し、そこから京都駅に着いたのは6月21日。鞍馬から別所まで歩いて、ようやく家に着きました。

そのころ、家は田植えの後片づけで、父の祖母・おヤスばあさん以外は、家から離れた田んぼにいました。父を見たおヤスばあさんは、腰を抜かすくらいビックリしたらしいです。おばけちゃうんか、と。

うんぱの物部秀雄さんの弟・宇一さん(復員兵)が、「善一さんは戦死した」と言っていたらしく、家の者は皆そう思いこんでいたそうです。

それでおヤスばあさんが田んぼにむかって、「善一が、かえってきたー」と大声で叫んでも、みんな「おばあ、なにゆうとんね」という感じやったそうです。

別所に帰ってしばらくは、父の末の弟・清作さん(当時・中1)が、山に行くにも田んぼに行くにもどこに行くにもついてきて困ったそうです。死んだと思っていた兄が帰ってきて、めちゃくちゃうれしかったんやろなあ。私自身も四人兄弟の末っ子なので、清作さんの気持ちがよくわかります。そのことを話す父の顔もほころんでいました。

父の母・ウメは、父が帰った時どんな気持ちだったんでしょう。生きているうちに聞いておきたかったなあ。私が小6の時、死んでしまったし。今思えば、惜しいことをした。

戦争中に困ったこと。(戦闘以外で)

1.しらみにおうじょう。動いている時は気にならないが、寝る時かゆくて眠れない。

2.衛生兵のため、負傷者の手当て、衣類の洗濯、縫い物など、今までしたことがないことをやらされ苦労した。

3.食べ物は何とか調達できても、それを煮炊きする燃料がない。松の根っこを掘り起こしたり、防風林の樫の木を勝手に切って持って行ったりした。

それに、今回、父から初めて聞いた話。

藤井春嗣さんのお母さんキヨ子さんが、戦中、南京の陸軍病院で看護婦として勤務されていたとのこと。当時、看護婦さんは、父より位が上で敬礼をする対象であったらしい。もちろん、当時面識はないが、敬礼をした先にキヨ子さんがいたことはまちがいない。

キヨ子さんは、終戦後、病院で知り合った藤井甚六さんと結婚。(父と甚六さんはいとこ) キヨ子さんは、それはそれはべっぴんさんで、別所でも評判になったそうです。

今度お会いしたら、絶対当時の話を聞かせてもらおう。(できたら、写真も見せてほしいなあ。)

もう一つ、小さい時、父から聞いた戦争の話で一番心に残っていたこと。それは中国でのことではなく、中国から日本に帰る船での出来事です。もうすぐ日本に着くというところで亡くなった方がいたそうです。(なんて悲しい。)

その話を最近父に確かめてみて、またビックリしました。亡くなったのは鋸屋教頭先生のご親戚、鋸屋まつさんのご主人でした。もうすぐ日本にと言うより、もうすぐ八桝に帰れるとゆう時に、病気で息を引き取られたのです。

鋸屋まつさんは、永年、花背第二中学校の管理用務員をされていたので、私のことも知ってもらっているはずです。会って、お話がしたくなりました。

さて、話は元にもどりますが・・・。

父の話を聞いていて、映画によく出で来る「靖国で会おう」という言葉は、まったく思い浮かびません。話を聞けば聞くほど、20歳すぎの青年の「生きて、生きて、生き抜こう」という執念を感じます。

そのことを父に問うと、「死んで人の役に立つのではなく、生きて人の役に立つことを考えていた」という意味の答えが返ってきました。

藤井克己さんの父・勘六さんの「死んだらあかん」という言葉を守り抜いたような気がしてなりません。

勘六さん自身は、准尉であり、軍隊の教育係の仕事をされていた立場上、覚悟はされていたようです。小さいながらも後継ぎ息子もいたし。当時まだ結婚もしていなかった分家の長男である父には、本音ではげましてくださっていたようです。

(沖縄で戦死された勘六さんは、遺骨も遺品もなく、名前が書かれた木の札だけが別所の家に送られてきたそうです。)

父が、よく言っています。

「戦争も行ってへんもんが、何も知らんと、何えらそうにゆうとんねん。」

こんな声も聞いてください、○○さん!

「おとちゃん。生きてる限り、いっぱいいっぱいしゃべってや。中3の廉や小6の真樹が、自分からすすんでおじいさんの話が聞きたくなるくらいに成長するまで、どうか長生きしてください。」

また、話を聞かせてもらいに行きます。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2009年06月04日(木)

天安門事件 [平和]

*てんあんもんじけん【天安門事件】 〜「学習百科事典+キッズネットサーチ」より〜

1989年6月4日の未明,北京(ペキン)の天安門広場で,民主化を要求してすわりこみをつづけていた学生と市民を,人民解放軍(じんみんかいほうぐん)の戦車・装甲車が実力で排除した事件。人民解放軍は学生と市民に対して無差別に発砲し,多数の死傷者をだす悲劇となった。

事件後,民主化を要求する運動は反革命暴動とされ,中国政府・中国共産党による徹底的なひきしめが行われた。これに対して,アメリカ合衆国をはじめとする西側諸国は人権抑圧として中国の指導部を批判し,経済制裁を行った。趙紫陽総書紀(チャオツーヤンそうしょき)はこの暴乱に加担したとして解任され,江沢民(チァンツォーミン)が新しい総書記に選任された。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

あの暗黒の「天安門事件」から、はや20年。

天安門広場での軍の発砲の場面と、戦車の行くてをさえぎる男性の映像。これは、衝撃だった。

この事件で犠牲になったのは、ほとんどが大学生。今もその正確な数は分からないままらしい。

この国で、去年、オリンピックが行われた。

私もご縁があって、北京に行くことができた。この天安門広場にも行ったが、思っていたほど広くはない場所だった。

「ここで多くの大学生が殺された。でも、私と同行している10代の若者たちはそんなことをまったく知らない。」

自分で直接見たことではなくとも、やはり事件の現場に足を踏み入れるのなら、多少の知識は持っていたい。

※今日の毎日新聞の社説「天安門事件20年」より抜粋

民主化を求める学生市民を軍隊で弾圧した天安門事件から20年になる。戦車の前に立ちはだかる青年の映像は世界を感動させた。

民主化運動は、議会制民主政治と自由な市場経済こそが発展をもたらすという信念にもとづく。だが中国は共産党一党独裁体制のもとで大国となった。今年10月の建国60年祝賀軍事パレードでは、軍事大国の力を見せつけるだろう。若い中国人は天安門事件を忘れ、民主主義よりナショナリズムの排外デモに関心を持っている。

この20年間、なにが中国を成長させたのか。?小平氏の「社会主義市場経済」である。

行政権力が強権管理する市場だから、土地の強制収用などが低コストでできる。企業は権力と関係があれば無競争で独り勝ちだ。こうして富強の道を突き進んだ。

その結果、貧しくても平等だった中国社会は、民主の担い手となる中産階層が形成されず、強者と弱者に二分化した。権力と結びついた「特殊権益集団」は富豪化したが、失地農民や農民工などの「弱勢集団」と呼ばれる貧困階層が激増した。

抑圧された貧困層全体に充満した不満の解消は、爆発の危険をはらんでいる。中国の抱え込んだ重荷は、20年前より深刻になった。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

この社説は、中国の強者弱者二分化に、日本が大きく関わっていることには触れていない。

今日の新聞には、「ウアルカイシ氏出頭 天安門事件リーダー」という記事も出ていた。

「天安門事件から20年がたち、風化が指摘されるなか、ウアルカイシ氏の出頭は事件への関心を高める狙いがあるとみられる。」

確か20年前は、「ウー・アール・カイシー」と言っていたように思うのだが・・・。当時の大学生も、今やちょっと太った中年男性になってしまった。

ウアルカイシ氏は言う。

「武力鎮圧した指導部への怒りは消えないが、一方で自らが中心的な役割を果たした運動の中で多くの学生や市民が犠牲になったことに罪悪感も残る。(もう一人の学生リーダーだった王丹氏とともに)2人の『船長』が生き残ってしまった。この事実に一生苦しめられるだろう。」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

と、ちょっと難しい話はここまで。

さて、うちの天安門事件こと黒猫「あんもちゃん」。

1989年、天安門事件のあった年の秋に捨てられていた。家に連れて帰ってきて名前をつけるとき、思い出したのが「暗黒の天安門事件」だった。

私が忘れたくなかった事件とその拾ってきた黒猫が、見事にシンクロした。「あんもちゃん」、かわいい名前やけど奥の深い名前です。

私はほとんどすべてのことにセンスがないのですが、命名だけはちょっと自信がある。

「京都キャロット」という店の名前は、初代飼い猫の「キャロちゃん」から取ったもの。

キャロちゃんの子のメス猫2ひきには、当時トライアスロンで活躍していたカナダの双子・プントス姉妹からもらいー。「シルビア→ルビー→ルビコ、パトリシア→パティ→パティコ」。

そんな中でも、天安門事件からとった「あんも」は、われながら傑作だと思っている。

最後に、天安門事件20年目のあんもちゃんの写真をたっぶりと。

どうか、来年の6月4日も、あんもちゃんが元気でいられますように・・・。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2009年04月07日(火)

ランナーズ9の会・その後 [平和]

「ランナーズ9の会」のユニフォームを申し込ませてもらったら、さっそく昨日の夜に届いた。

代金は「大会で会ったときでいい」と書かれていたが、早くお支払いしてしまわないとどうも落ち着かない。今週末にでも着て走りたいので、振込先を教えてもらって早く支払いを済ませてしまおう。

まるきり仕事の役に立たず走りほうけている私に、ヨメさんは怒り続けている。でもどうせ走るのなら、走ることでみんなを元気にしていきたい。

「ランナーズ9の会」のユニフォームを着て走れば、世界を平和側に0.1ミリでも引き寄せられるかもしれない。

これからは、そう思って走ろう。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )

2009年03月31日(火)

ランナーズ9の会 [平和]

今日、「ランナーズ9の会」に入会した。

3月1日の篠山ABCマラソンのレース中、「ランナーズ9の会」の呼びかけ人である尾方さんたちに遭遇し、入会についてお聞きしていた。

それからおよそ1ヶ月、なんやかんやでけっきょく今日になってしまった。

「入会案内」は、以下のとおり。

【RUNNERS 9の会】への入会案内

2004年6月に作家の井上ひさし、ノーベル文学賞受賞作家の大江健三郎さん等9名によって、「9条の会」が発足しました。

このアピールは戦争放棄と戦力を持たない事を誓った、素晴らしい日本国憲法の「改正」の動きが出てきたことを危惧し、日本と世界の平和な未来のために日本国憲法を守る一点で多くの国民が手をつなぎ、「改憲」を阻む努力をしようと強く訴えています。

一方、スポーツにとっても戦争のない平和な世界こそが、活動と交流の最大の保障であるだけに、私たちはこのアピールを真剣に受けとめたいと思います。

「戦争をしない国」の憲法9条を持つ国のスポーツを愛好する人々が、平和のために声をあげて行動する事は、大きな意味のある大切な事です。「9条の会」のアピールに賛同するスポーツマンによって、「スポーツ 9条の会」も既に発足しています。

以上のような呼応に対し、ランニングを愛し、真に平和を希求する仲間で【RUNNERS 9の会】なるものを発足させ、「戦争をしない国」のランナーとして、それらの運動に合流していきたいと思います。

また、この活動を草の根的に全国に広めていきたいとも考えていますので、多くのランニング仲間のご入会をお待ちしています。

2009年3月31日現在、ランニングと平和を愛する仲間はフランスの4名を含めて390名です。

***************************************************************************

私が入会申込書に書いた一言は、以下のとおり。

「微力ではあるが無力ではない」

走ることで平和をアピールできるなら、こんなうれしいことはありません。「平和を守りたい」という力が大きく広がって行きますように。

ブログ「パオパオだより」も、どうかよろしく。

***************************************************************************

「平和を守るために何かをしたい」と思っている人は多い。しかし、なんらかの団体に所属していない人は、そのすべが分からない。

今の私も同じ。

去年、福知山マラソンでごいっしょさせていただいた京都ランナーズの藤井眞さん。あざやかなブルーのランシャツに「9の会」の文字がはえていた。

私と同じ「藤井」さんなので、初対面だったが気楽にお話できた。そのときに「ランナーズ9の会」のことをくわしく聞いてみた。

「特別な規約はないんです。憲法9条を守りたいランナーの集まりです。」

藤井眞さんは私より20歳ほど年上。しかし、まったくそのお年を感じさせない元気な走り。「福知山」でも、私が彼に追いついたのは30km過ぎであったと思う。

「いくつになっても、藤井眞さんのような、平和を愛するかっこいいランナーでありたい」

去年の12月には、今住んでいる地元の「憲法9条・静市の会」に入らせてもらった。ただ、そのあとお知らせいただいた集会は、うちの出張販売と重なって参加できていない。

そして、篠山で「ランナーズ9の会」ののぼりを持って走っているランナーを発見。

3月8日の「能登和倉万葉の里マラソン」でも、2人「9の会」のランナーにすれちがった。2人目の女性ランナーとはハイタッチもさせていただいた。

早く入会申込みをと思いながら、ずるずると月末まできてしまった。「3月中には」と思っていたので、今日FAXできてなんとかセーフ。

「9の会」の文字の入ったランシャツも注文させていただいた。これを着て走るのが楽しみ。

FAXして10分後くらいに、尾方さんご本人からお電話があった。私のことはよくおぼえてくださっていたようだ。入会をとてもよろこんでくださった。私のブログの篠山の記事も読んでくださったとのこと。ユニフォーム代のお支払いについてお聞きしていたから、ご連絡いただいたのだと思う。

「ランニング用品店をやってらっしゃるのに、こちらで買っていただいてよろしいんですか。」と気づかってくださっていた。

「いいんですよー。あれを着てレースに出るのを楽しみにしています。」

いつ、「9の会」ユニフォームデビューできるのかな。待ち遠しい。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )

2008年12月12日(金)

憲法九条・静市の会 [平和]

今日、「憲法九条・静市の会」に入会した。

あさっての私の誕生日までに入りたいと思っていたので、間に合ってよかった。

福知山マラソンで、京都ランナーズの藤井眞さんが「9条の会」のユニフォームで走ってられるのを見て、「負けへんでー」と思った。そのあと、藤井眞さんに「私も、『9条の会』に入ります」と宣言した。その約束が早くはたせてよかった。

私が住む静市に「九条の会」があるのに、入らなかったらもったいない。

以前から会の通信を入れてもらっていたので、それを見ては気にはしていた。ただ、きっかけがなかった。そういう意味で、藤井眞さんのユニフォームは私の背中を押してくれた。

私は何の主義主張もない人間ですが、戦争だけは絶対にイヤ。全世界が絶対に戦争をしないと約束してくれるなら、消費税100%(物の値段が全部2倍)になってもしんぼうします。

戦争につながりそうなことは、どんな小さなことでもたいそうにたいそうに言います。絶対にイヤなんです、自分勝手な主張で人殺し(または、殺される)をするのは。

最初インターネットで「憲法九条・静市の会」の連絡先を調べてみたが見つけられなかった。そこで、「京都民報」に電話。(私は困ったことがあると、よくここに電話します。)

すぐに教えていただいた。

電話してみると、予想通り、私よりだいぶ年配であると思われる方(伊藤さん)が電話に出られた。私は話べたなのでうまく伝えられたかは分からないが、「お仲間に入れてください」と言うと とても喜んでくださった。

そして今日、伊藤さんの奥さんがいろいろな書類を家まで持ってきてくださった。

その中で、「あんなぁへぇ 沢田研二さんのこと」という資料を見てびっくりした。

最近、沢田研二さんが作詞された歌「我が窮状」。

♪麗しの国 日本に生まれ 誇りも感じているが

忌まわしい時代に 遡るのは賢明じゃない

英霊の涙に変えて 授かった宝だ

この窮状 救うために 声なき声よ集え

我が窮状 守りきれたら 残す未来輝くよ

麗しの国 日本の核が 歯車を狂わせたんだ

老いたるは無力を気骨に変えて 礎石となろうぜ

諦めは取り返せない 過ちを招くだけ

この窮状 救いたいよ 声を集め歌おう

我が窮状 守れないなら 真の平和ありえない

この窮状 救えるのは静かに通る言葉

我が窮状 守りきりたい 許し合い信じよう♪

あの沢田研二さんが、こんな詩人であったとは・・・。今、60歳だそうです。いろいろなことに気づくまでには、かなりの時間がかかります。

私も、あさってで53歳。平和を守ってきていただいた諸先輩に負けないよう、自分のできることを見つけ努力していこう。沢田研二さんのような、品のある活動をしてみたいな。

自分の誕生日に入会をねらっていたのだが、「じゃあ、今日入会ということにしておきます」と言われた。まあいいか。

今日は、12月12日。「イチ、ニッ、イチ、ニッ! 平和を守ろう!」 そうおぼえておこう。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2008年07月08日(火)

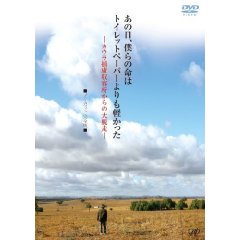

「あの日、僕らの命はトイレットペーパーよりも軽かった」 [平和]

◎東京新聞、2008年6月26日 朝刊より

“虜囚の恥”が招いた悲劇 戦時中の『カウラ事件』描く

第二次世界大戦中の一九四四年八月、オーストラリアの捕虜収容所で起きた日本人捕虜の大脱走事件。歴史の闇に封印されたこの事件を題材にしたドラマ「あの日、僕らの命はトイレットペーパーよりも軽かった−カウラ捕虜収容所からの大脱走−」が七月八日午後九時から日本テレビで放送される。生き残った元捕虜の男性を親族に持つ脚本家の中園ミホさんが長年温めてきた題材。生か死か、小さな紙切れに重い決意を込めた捕虜たちの運命に胸が詰まる。 (安食美智子)

ドラマは、ニューギニア東部で連合国側の捕虜となり、シドニーの西方三百三十キロにあるカウラ捕虜収容所に収容された憲一(小泉孝太郎)と二郎(大泉洋)を中心に、収容所生活の中、望郷の思いと戦陣訓とのはざまで揺れた末、脱走を選択せざるを得なかった捕虜たちの姿を描く。日テレの次屋尚プロデューサーは「戦争物というよりも人間ドラマを前面に出したかった」と語る。

憲一のモデルとなったのが、今回脚本を手がけた中園ミホさんの伯父・佐藤憲司さん(87)。中園さんは二十八年前、佐藤さんのオーストラリア旅行に通訳を兼ねて同行し、佐藤さんが捕虜だった事実を知った。収容所跡地で慟哭(どうこく)する佐藤さんの姿に、中園さんは「いつか自分の手で書かなければ」と決意したという。

中園さんは佐藤さんが昨年脳こうそくで倒れ、「元気なうちに書かなければ」と昨年末から本格的に取り組み、十時間に及ぶ佐藤さんへの取材と、佐藤さんが書いていたノート二冊分の手記を基に物語を構成。憲一は佐藤さんの実体験をほぼ忠実に再現。二郎役は佐藤さんの戦友のエピソードを集約した。制作上最大の配慮は「実際に約八百人が復員し、今も収容所生活を隠して生きる人々がいる。地上波放送でその人々を傷つけてはいけない」(次屋さん)ことだった。

◇

「脚本を初めて読んだ時から泣いてしまった。すごい脚本に出会えた」。主演の小泉は制作発表でこう振り返った。俳優、スタッフらは二月下旬から三月半ばまで富士山麓(さんろく)の収容所のオープンセットで合宿撮影。撮影中にセットを訪れた佐藤さんは周りを見回し、毛布、灰皿など一つ一つ手に取りながらうなずき、涙にむせんだ。「身の引き締まる思いがした」と大泉。小泉が佐藤さんに「楽しいことは何だったのか」と尋ねると、「仲間と野球ができたこと」。「思い出したくないつらいことは」の問いには「友達が銃弾に倒れ、六発も撃たれた自分が生きてしまったこと」と答えたという。

小泉は「オフの時も一九四四年にいるようだった。今でも満月の夜になると、思い出してしまう」。大泉も「(トイレットペーパーに脱走の賛否を示す)○×を書くシーンは、朝から夜まで泣き続けた。その時代に生きた人々の力を借りていたようで、忘れられない。五年、十年たっても自分の心から離れない作品」と沈痛な表情を浮かべた。

中園さんも「(俳優たちは)何かが憑(つ)いたようだった。不思議と温かいものが伝わるドラマになったのは、脚本を書いた自分でも意外。脚本をはるかに超えるドラマになった」と感慨深げに語った。

凶悪事件が多発し、命が軽んじられる現代。次屋さんは「自分がすれ違う人すべてに歴史や思いがある。それを感じることが、人の命の重さを受け止めることなのだと伝えたい」と語る。中園さんも「ある流れに流されていくことは今も起こり得る。たくさんの若い人々に見てもらいたい」とメッセージを送る。

◎先日、毎日新聞(7月3日夕刊)でもこのドラマが紹介されていた。それは「週刊テレビ評」の欄で、このドラマの脚本家・中園ミホさん本人が書かれていた。

■捕虜収容所での脱走事件 命粗末する前に見てほしい

今日はドラマの宣伝をさせていただきたい。(略)

「あの日、僕らの命はトイレットペーパーよりも軽かったーカウラ捕虜収容所からの大脱走ー」。なぜこのような不謹慎とも取られるタイトルをつけたのかは、見ていただければわかると思う。

1944年8月5日、満月の夜、オーストラリアの収容所で1104名の日本人捕虜が脱走事件を起こした。いつかこの話を書かなければいけないと思っていた。私の伯父がいたのだ。暴動の夜、伯父は食事用のナイフを手に機銃掃射の中を飛び出したという。

先週、ドラマの完成披露試写会が開かれた。(略)

捕虜たちが死を目的とした脱走に賛成か反対か、全員の投票で決めるシーンで、そこからラストまで客席はすすり泣きに包まれた。

たくさん泣ければ良いドラマとは思わない。けれど、これは私の脚本をはるかに越えた、何かとてつもないエネルギーのあるドラマだと、改めて感じた。立派な軍人でも英雄でもなく、捕虜となってしまった青年の生き方に、スタッフ全員が共感し、伯父の体験に魂を吹き込んでくれたのだと思う。

何より主演の小泉孝太郎さん、大泉洋さんお二人の熱演がすばらしい。(略)

ドンパチの戦闘シーンはほとんどない。その代わりに収容所で捕虜たちが心を通い合わせるシーンが私はとても好きだ。

戦争モノは苦手だという若い人たちにもぜひ見てほしい。そして、もし今、生きている意味がわからなくなってしまった人がいたら、見てほしい。命を粗末にする前に。

◎私の父は、1921年生まれの86歳。戦争で中国に行き、終戦の翌年に日本に帰ってきた。多くの仲間が自分の目の前で死んだ、という話を聞いた事がある。

脚本家の中園ミホさんは、私の4歳下。このあたりの年代が、戦争体験を引き継げる境目なのかもしれない。父や伯父が戦地体験のある世代。ここより下(例えば、うちのヨメさん)の世代は親が戦時中10代で、戦地に向かった人間に比べると悲惨さがかなりちがうと思う。

中園ミホさんは、「生きている意味」とか「命を粗末にする前に」というところを強調しておられた。しかし、私はこのドラマの最重要部分はそこではないと思う。

脱走(実質・自決)の賛否を問う「○×」を投票する時、それまで反対していたはずのほぼ全員が○をつけてしまう。こわいのは、ここです。自分の考えは、どこへ行ってしまったの?

また学校の「日の丸・君が代」問題を出して恐縮ですが、京都の小中学校にそれが導入された時(23年前)、京都中の校長先生がそれと似た状態でした。ある時期を境に、一斉に全校長先生がロボットのように同じ言葉を繰り返されるようになったのです。「これは、職務命令です。」とか。 この時の体験が、私の今までの人生で一番の恐怖体験です。

それまであれほど話し合いを大事にされていた校長先生方、ご自分の考えはどこへ行ってしまったのですか?

最後に二郎役の大泉洋が、憲一役の小泉孝太郎に言った言葉。

「まわりに流されず、自分の気持ちにまっすぐに」

清廉潔白の「廉」と、真っすぐな樹の「真樹」には、心の中にとどめておいてもらいたい言葉です。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

【 過去の記事へ 】