2018年10月31日(水)

「顔」 [映画]

◎ミドルエッジより

■映画『顔』

ボクサー・赤井英和を描いた映画「どついたるねん」(1989年)などで知られる阪本順治監督がメガホンを取った意欲作『顔』。

同作は殺人犯で、約15年にも及ぶ逃走劇で有名な福田和子の実話を基にしている。

主演は上方喜劇界を牽引した藤山寛美の実娘、藤山直美が務めた。同作は阪本監督が初めて女性を主演に据えた映画でもあった。

■映画『顔』 出典 www.amazon.co.jp

福田は時効目前で逮捕された事でも注目を集め、また逮捕までの間にホステスとして働いていた事や美容整形で顔を変えて逃げていた事で日本中を震撼させたが、同作で主演した藤山が演じた吉村正子は、少しユーモラスなキャラクターとして描かれている。

福田同様になんとも不幸で稀有な人生を歩んだ点は共通するが、35歳のひきこもりで控えめな女性だった主人公が、逃走過程で自立してエネルギッシュな人間へと変わっていく様を、大胆なまでの演出で描いている。

■映画『顔』 あらすじ

1995年冬。引きこもりの正子は、母親が営むクリーニング店の二階で洋服のかけはぎの仕事をしながら、おとなしい性格もあり、質素な暮らしをしていた。

しかし、店内で母親が倒れ、そのまま亡くなってしまう。

通夜の夜、手伝いもせず二階に閉じこもった正子に、普段から仲違いの関係である妹・由香里(牧瀬里穂)に「私子供の時からお姉ちゃんの事恥ずかしかった」と強い口調で言われてしまう。姉を見下していた由香里にさらに暴言を吐かれ、その後殺してしまう。

■数々の映画賞を受賞!

同作は2001年に発表された「第24回日本アカデミー賞」で、優秀作品賞、優秀助演女優賞、優秀脚本賞、優秀音楽賞、最優秀監督賞を受賞している。

また、キネマ旬報社が発行する映画雑誌で、映画批評のひとつの指標ともなっている「キネマ旬報」においても、2000年度の日本映画ベスト・テン1位をはじめ、読者選出日本映画ベスト・テン1位、監督賞(阪本順治)、主演女優賞(藤山直美)、助演女優賞(大楠道代)、脚本賞(阪本順治、宇野イサム)を受賞した。

他にも「報知映画賞」、「日刊スポーツ映画大賞」、「毎日映画コンクール」、「ブルーリボン賞」、「ヨコハマ映画祭」、「朝日ベストテン映画祭」、「高崎映画祭」、「2000年度 映画芸術日本映画ベストテン 第1位」などまさに”総なめ”した。

■主演・藤山直美 プロフィール

1958年12月28日生まれ。京都府京都市山科区出身。

実父は喜劇俳優で松竹新喜劇で活躍した藤山寛美。

1964年、父が主役を務めたNHKのテレビ番組『お好み新喜劇・初代桂春団治』でデビュー。1992年、『おんなは度胸』での名脇役ぶりで全国区になった。またドラマ新銀河で放送された『この指止まれ!!』シリーズでも主演。

2006年のNHK朝の連続テレビ小説『芋たこなんきん』で、主役の花岡町子を演じた。これは『おしん』でヒロインの老後を演じた乙羽信子のようなケースを除くと、史上最年長の朝ドラヒロイン(放送開始当時47歳。それまでの最年長は1989年「青春家族」に主演したいしだあゆみ=当時41歳)であった。

-------------------------------------------------------------------------------

「ずっと先のことなんか考えんでええんよ。お腹が減ったらごはん食べて、お腹が減ったらごはん食べて、そうやって生きて行ったらええんよ。」

スナックのママ役の大楠道代さんの言葉が一番よかった。

私は、大楠道代さんが安田道代さんだったころからのファン。いつ名前が変わったのか調べてみると、1976年。私20歳ですやん。大楠さんは私の10歳上なので、当時30歳。

うーん、見る目があるというか、やっぱりヘンタイやったかと言うか・・・。

この映画は2000年に公開。

ということは、実際に撮られていたのはその少し前。つまり、役者さんたちも今より20歳ほど若いということ。

藤山直美 59→39

牧瀬里穂 46→26

岸部一徳 71→51

佐藤浩市 57→37

豊川悦司 56→36

大楠道代 72→52

ちょい役で出ておられた中村勘九郎さんは、私と同い年(2012年、57歳で没)。撮影当時は43歳くらい。

ヨメさんが「豊川悦司はええ、ええ」とやかましい。今一番見たい俳優だそうだ。ヨメさんを映画に誘って、その一点でも見どころがあったということはよかったということ。

「私の映画評なんかだれが見るねん」と思い、最近はさっぱり書けていなかった。

でも、こんなんでええんかな。

-------------------------------------------------------------------------------

水曜が月末日になったため、バイト先の寮長寮母さんは休めない。そこで私の管理代行日が、今週だけ火曜に変更。空いた水曜日は「京都キャロット」の定休日なので、久しぶりに夫婦でお出かけすることができた。

映画の後は地下レストラン街で昼食。

定食が7〜800円くらいで食べられるお店があったので、そこで食べようと思ったらもうつぶれていた。

仕方なく、ちょっと高そうな中華料理の「老香港酒家京都」さんへ。

一番安い「シェフのおすすめランチ」(1580円)。

おいしいものが少しずつ。

それをお粥でいただきました。

お昼にはちょうどいい具合。

帰りに鞍馬口医療センターへ。

96歳の父が肺炎になり入院していた。

看護師さんが、「善一さん、息子さんたちが来られましたよ」と起こしてくださった。名字ではなく下の名前で呼んでくださったのがよかった。

目を開けていたのは1分か2分。

もちろん、私やヨメさんのことは分からなかったと思う。

ヨメさんはしばらく父の足をさすってくれていたが、以前よりむくみはましになっているらしい。

順調に回復しているので、入院はそんなに長くはならないだろう。寝てばっかりは刺激がなくて退屈やしね。

12月30日の餅つきは、元気に参加してくれるのだろうか。廉夫婦や真樹も参加予定やし・・・。

--------------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

夕方5時スタートで、久しぶりの佛大グランド往復10km。

行きの緩やかな上り5kmは、28分21秒。

帰りの緩やかな下リ5kmは、27分33秒。

トータル10km、55分55秒。

ダウンジョグをしていると、ご近所の人気犬・アルちゃんに遭遇。

「なんでこんな遅くから?」と思ったが、日が短くなっただけのことで、アルちゃんのお散歩時間はいつも通り。夕方5時から6時くらいに走りに行くと、会える可能性が高い。

今日も大喜びで、ペロペロしてくれた。ありがとね。

今月の走行距離は半年ぶりに200km超え(213.5km)。

とはいっても、「峨山道」の73kmを入れてですからねえ。練習自体は150kmも行ってない。

「少ない練習でレースの結果を出す」という私のモットーが守れていますね。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2018年07月19日(木)

「焼肉ドラゴン」 [映画]

◎シネマトゥデイより

■見どころ

『愛を乞うひと』などの脚本家としても知られる鄭義信が、数々の演劇賞に輝いた自身の舞台を映画化。1970年を舞台に、関西で小さな焼肉店を営む一家が、たくましく生きる姿を描く。3姉妹に『さよなら渓谷』などの真木よう子、『八日目の蝉』などの井上真央、『最後の忠臣蔵』などの桜庭ななみ、長女の幼なじみに『探偵はBARにいる』シリーズなどの大泉洋、父親に『隻眼の虎』などのキム・サンホ、母親にイ・ジョンウンがふんする。

■あらすじ

日本万国博覧会が開催された高度経済成長期の1970年、関西地方で焼肉店「焼肉ドラゴン」を営む龍吉(キム・サンホ)と妻・英順(イ・ジョンウン)は、娘3人と息子と共に暮らしていた。戦争で故郷と左腕を奪われながらも、前向きで人情味あふれる龍吉の周りには常に人が集まってくる。

■キャスト

真木よう子(静花)

井上真央(梨花)

大泉洋(哲男)

桜庭ななみ(美花)

大谷亮平(長谷川豊)

ハン・ドンギュ(尹大樹)

イム・ヒチョル(呉日白)

大江晋平(時生)

宇野祥平(呉信吉)

根岸季衣(長谷川美根子)

イ・ジョンウン(英順)

キム・サンホ(龍吉)

■スタッフ

原作・脚本・監督

鄭義信

■映画詳細データ

製作国 日本

配給 KADOKAWA

ファントム・フィルム

製作「焼肉ドラゴン」製作委員会

カラー

--------------------------------------------------------------------------------

私の退院予定日は、一番早くて17日(火)、遅くて19日(木)ということだった。

ヨメさんは私が早く帰ってこられたらうっとおしいようで、「木曜にし」と何度も言っていた。でも、私は「京都キャロット」の定休日である水曜に退院したかった。それは、ヨメさんといっしょに映画を見て、晩ごはんを食べたかったから。一応胆のう摘出手術がうまくいけばこの件は終わりなので、祝ってもらえたらなあと思って。

私の思惑通りになり、晴れて水曜に退院。

この日の午後に見られる映画で、いいのはないかなあ・・・。

あった! ビビ二条の「焼肉ドラゴン」。

見終わったあと、ヨメさんが言った。

「右翼の人らにこの映画見てほしいわ。『韓国朝鮮人は帰れ!』ゆうて、帰るとこあらへんやん。日本のせいで。そんなこと分かってゆうてんのかなあと思うわ。」

よかった。

ヨメさんを誘うときは、いつでも「気に入ってもらえるかなあ」と心配。でも、今回は高評価だった。「ほっ!」

◇ ◇ ◇

私は映画全体より、心に残るシーンがあったかどうかで評価するようなところがある。

美花と結婚したいと言ってきた長谷川さんに、オッパーが「昔の話をしてもええか」と聞くところから始まるシーンは最高。

その中で、「はたらいたー、はたらいた」という言葉が何度も繰り返される。「働いて、働いて」じゃなく。あの時のオッパーの顔は忘れられない。

オモニがだれかを慰めていた時に、「ボンカレーでも食べ」と言う。「あっ、もう食べてしもた。買ってこー。」あのシーンもよかったなあ。

鄭義信監督は姫路出身で、私の2歳下。ほぼ同世代。

私の洛北高校時代の同級生には、林(りん)君や孫さんがいてクラスの人気者だった。(孫さんとは、去年40数年ぶりに出会った。「ある精肉店のはなし」(2017.6.30))

末っ子の時生(万博のちょっと前に中学生)が鄭義信監督の分身かと思ったが、当時の姫路あたりはあんなにひどかったのだろうか。

私自身は、私が若かった頃より今のほうが韓国朝鮮人差別がひどくなっているように感じる。

この映画を一本見て、えらそうにどうこう言うのもおかしいだろうが、差別を考えるヒントには十分なると思う。

配役が全部うまくはまっていて、見ていておもしろかった。両親よし、長女次女もよし、李哲男もよし。そんなベテラン陣の中にあって、三女・桜庭ななみさんもよくがんばっていたように感じた。

見る価値あると思いますけど・・・。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2018年05月09日(水)

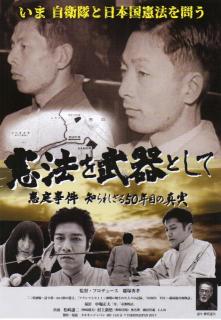

「憲法を武器として 恵庭事件 知られざる50年目の真実」 [映画]

◎「憲法を武器として」公式サイトより

[ 恵庭事件 ]

北海道恵庭町、自衛隊島松演習場。近くで酪農を営む野崎牧場の兄弟が通信線を切断した。 長年戦闘機や大砲の騒音被害を受け、牛の乳量が落ち、家族の健康が損なわれ、約束が守られなかったことからやむにやまれぬ実力行使だった。 国(検察)は自衛隊法121条「防衛の用に供する物」で起訴。 自衛隊の公然化を国民に突き付けた。

[ 恵庭裁判 ]

恵庭裁判は札幌地方裁判所で、3年半、計40回の公判が開かれた。 被告と弁護団は自衛隊と自衛隊法は憲法第九条に違反すると主張。 裁判所は1967年3月29日判決(辻三雄裁判長)「被告は無罪」としたが、自衛隊の憲法判断は回避、「肩すかし判決」と言われた。 50年後の今、「自衛隊と日本国憲法」が問われることになった。

-------------------------------------------------------------------------------

[スタッフ]

監督:プロデュース 稲塚秀孝

撮影:中堀正夫

編集:矢船陽介

音楽:足立美緒

後援:日本平和委員会

北海道平和委員会

協賛:学校法人 東放学園

[キャスト]

語り:仲代達矢

松崎謙二(野崎健美)

村上新悟(野崎美晴)

無名塾、劇団男魂、C.A.Wほか

[監督プロフィール]

稲塚秀孝

1950年北海道苫小牧市生、中央大学文学部哲学科卒。

1973年からテレビ番組製作を始め、現在:株式会社タキオンジャパン代表取締役。

■「二重被爆」(2006年)

■「二重被爆〜語り部・山口彊の遺言」(2011年)

■「フクシマ2011〜被曝に晒された人々の記録」(2012年)

■「書くことの重さ 作家 佐藤泰志」 (2013年)

■「仲代達矢“役者”を生きる」(2015年・上映中)

◎毎日新聞2017年10月15日

「憲法の歴史的意義問い直す」 ドキュメンタリー映画を特別上映へ(一部省略)

「肩すかし判決」……自衛隊の憲法判断自体を回避

1962(昭和37)年12月、札幌市近郊の北海道恵庭町(現恵庭市)にある自衛隊島松演習場近くで酪農を営む野崎健美(たけよし)さん、美晴(よしはる)さん兄弟が、演習場内の通信線をペンチで切断した。射撃演習などの爆音被害で搾乳量が落ち、さらに家族が健康を損なっていた。再三の抗議もほごにされたことへのやむにやまれぬ実力行使だったが、兄弟は刑法の器物損壊罪より刑が重い自衛隊法121条違反(防衛供用物損壊)の罪で起訴された。

札幌地裁では3年半、計40回の公判が開かれた。野崎兄弟は裁判で「演習で生活権を脅かされた自分たちこそが被害者。自衛隊の存在そのものが、憲法9条と憲法前文に反するものである以上、自衛隊法は違憲無効な法であり、121条違反によって処罰されることはない」と無罪を一貫して主張した。

67年3月29日の判決公判で、辻三雄裁判長は「切断された通信線は『防衛の用に供する物』にあたらない」として無罪を言い渡した。同時に、自衛隊の憲法判断に関しては「121条の構成要件に該当しないとの結論に達した以上、弁護人ら指摘の憲法問題に関し、なんらの判断を行う必要がないのみならず、これを行うべきでもない」とした。自衛隊の憲法判断自体に踏み込まなかったことから「肩すかし判決」と呼ばれた。

核心迫る重大証言を発掘 時機を得た問題作

稲塚監督は北海道苫小牧市出身。中高生時代、恵庭裁判を通じて憲法・安全保障問題を考えるようになった。約3年前から野崎兄弟をはじめ、弁護団の内藤功弁護士、辻裁判長の遺族ら関係者を探しだし、地道にインタビューを重ねた。さらに公判記録や新聞記事などをつぶさに調べあげて、証言部分と再現ドラマで構成した迫真の法廷劇を作り上げた。

キャストは野崎兄弟を「無名塾」の松崎謙二さんと村上新悟さんが演じる。ナレーターを務める仲代達矢さんは「ドラマ部分のセリフのために全ての公判記録を調べ尽くし、膨大なインタビューの末、核心に迫る重大証言を得ている。『恵庭事件』という戦後の一場面の意味を今に問う力のある映画に仕上がった」とメッセージを寄せた。憲法学者で平和論を専門とする水島朝穂さん(早大教授)も「無罪判決なのに検察官は大喜びで、控訴もしない。半世紀の時を越えて日本国憲法の歴史的意義を問い直す映画が生まれた」と、時機を得た問題作を歓迎する。

-------------------------------------------------------------------------------

「恵庭事件」というのは、聞いたことはあるが、ほとんどその内容は知らなかった。自衛隊が合憲か違憲かが問われた裁判・・・。

もう書物で調べる粘り強さは私にはない。そんな時、映画化されるとありがたい。

「ふーん、そうやったんかー・・・。」

知らない役者さんばかりだと思ったら、あの無名塾の方たちだったんですね。

辻裁判長役が秀逸だった気がします。あの方も無名塾でしょうか。

映画の最後に辻さんの次女が出て来られ、「50年目の真実」を告白された。

「ふーん、そうやったんかー・・・。」

この映画を見て、ちょっとだけ賢くなりました。

「京都シネマ」での上映は11日まで。

ぜひ!

---------------------------------------------------------------------------------

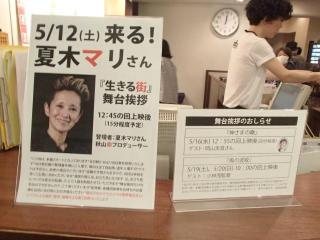

土曜日に夏木マリさん来やはんにゃ。

あの「あやしさ」が好きなんやけど、今度の映画は大震災の被災者役。

なーんかなあ・・・。ちょっとなあ・・・。

北大路駅近くに車を置いてきたので、そこらでお昼を食べることにした。もう駐車代の上限に来てますから、何時間停めても同じやし。

たしか、お世話になってる自転車屋さんの近くにラーメン屋さんがあった。ところが、ちょうど12時過ぎということで満員。

そのすぐ近くに「相生餅食堂」があったのでそこにした。

このごろ、600円くらいでは食べられへんにゃねえ。700〜900円くらい。お昼にしたらちょっと高い。

だいぶ迷ったが、「メンチカツ定食」(880円)にした。

これがまたボリュームたっぷりで、お腹いっぱいになった。

裏道を通って、コインパーキングまで。

途中にこんないい雰囲気のお寺さんがあった。

車のところに着くと、なにやら見つめられている気配。

少し上から、白いネコちゃんが見つめていた。

「ネコちゃん、ネコちゃん・・・」と呼んだら、こっち来ますがな。

すぐ近くまで来てはまた戻り、すぐ近くまで来てはまた戻り・・・。

かわいくてかしこいネコちゃんだった。

「車にきーつけやー。」

晩ごはんは昨日とまったく同じ・・・、ではなくキムチが追加。

また「中日対ヤクルト」を見ながら。

昨日と同じく球場ガラガラ。

昨日と同じく同点引き分けかと思ったら、1点差負け。

早くも、ヤクルトの最下位独走体制が固まってきたかー。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2018年03月06日(火)

「羊の木」-夫婦50割引- [映画]

◎シネマトゥデイより

(C) 2018『羊の木』製作委員会 (C) 山上たつひこ、いがらしみきお/講談社

製作年:2018年

製作国:日本

日本公開:2018年2月3日

上映時間:2時間6分

製作:『羊の木』製作委員会

配給・制作:アスミック・エース

制作協力:ギークサイト

■見どころ:山上たつひこといがらしみきおによる、第18回文化庁メディア芸術祭優秀賞(マンガ部門)に輝いた問題作を、アレンジを加え実写映画化。殺人歴のある元受刑者の移住を受け入れた町を舞台に、移住者の素性を知らされていない町の人々の日常がゆがんでいくさまを描く。『桐島、部活やめるってよ』などの吉田大八監督がメガホンを取る。お人よしな市役所職員を錦戸亮、彼の同級生を木村文乃が演じるほか、元受刑者役で北村一輝、優香、松田龍平らが出演する。

■あらすじ:刑期を終えた元受刑者を自治体が受け入れる新仮釈放制度により、閑散とした港町・魚深市に男女6人が移住してくる。市役所職員の月末一(錦戸亮)は彼らの受け入れ担当を命じられるが、移住者たちの過去を住民たちに知られてはならないという決まりがあった。やがて、全員に殺人歴がある犯罪者を受け入れた町と人々の日常に、少しずつ狂いが生じていき……。

--------------------------------------------------------------------------------

◎コミックナタリーより

「羊の木」完成披露、吉田大八「映画になってパワーが落ちたと言われたくない」

山上たつひこ、いがらしみきお原作による実写映画「羊の木」の完成披露試写会が、本日12月13日に東京・よみうりホールで行われた。

「羊の木」は、凶悪犯罪を犯した元受刑者を受け入れる、政府の極秘プロジェクトの試行都市になった港町が舞台のヒューマン・サスペンス。元受刑者を受け入れることにした市長らと元受刑者たち、何も知らない一般住民の不穏な生活を描く。舞台挨拶には月末一役の錦戸亮、石田文役の木村文乃、太田理江子役の優香、栗本清美役の市川実日子、福元宏喜役の水澤紳吾、大野克美役の田中泯、宮腰一郎役の松田龍平、吉田大八監督が出席した。

まずは、本作が第22回釜山国際映画祭に新設されたキム・ジソク賞に輝いたことを受け、吉田監督が感謝の言葉を述べる。原作の設定の強さ、面白さに引かれたという吉田は、「僕が関わり始めた頃は原作は完結してなかったんですが、この設定だけで(映画を)やりたいと思って」と作品に強く惹かれたことを伝えた。また「原作のパワーがハンパない。映画になってパワーが落ちたと言われたくなくて、映画なりのパワーを持つために試行錯誤しました。2年間ぐらいかかったけど、その甲斐があって面白い映画になったと思います」としみじみ語った。

主人公の市役所職員・月末を演じた錦戸は、内容のネタバレにならないように言葉を選びながら「月末として思いっきり翻弄されてやろうと思って臨みました」と述べる。また木村は、自分が演じた文というキャラクターについて「都会に憧れていたものの馴染めずに田舎に帰ってきて、でも田舎にも馴染めない、という気持ちはわかるような気がしました」と語った。

さらに撮影現場でのエピソードについて問われた錦戸は、初共演となった松田との撮影について振り返る。緊張しながら撮影に挑んだことを語り「何度か飲みに行かせてもらって、今では緊張せずに喋れるんですけど。順繰りに撮影していたので、初対面のシーンはリアルにちょっと探り合っている感じが出てたかも」と述懐する。すると松田も「僕も緊張していました。(現実での)戸惑いが映画にいい感じに出ていると思います」と続けた。

2人のやり取りを伺っていた木村は「台本に書いていないのに、松田さんが小踊りしたんですよ。それがすごい可愛くて」と撮影を振り返る。すると錦戸も思い出したように「やってましたね」と木村と目を合わせると、松田は「台本に『小踊りする』と書かれていたら戸惑いますけどね」と話しながら、体を小刻みに揺らして観客の笑いを誘った。

ここで本作のストーリーが衝撃的な展開であることにちなみ、登壇者たちが衝撃を感じたエピソードを披露することに。すると木村は2016年に行われた撮影当時から、錦戸の右頬に生えていたという“福白毛”を指摘。錦戸は自身の白い福毛に気付いていなかったようで「え、抜いて! 気持ち悪い! なにこれ?」と動揺を隠せない。さらに木村と市川から右頬を凝視され「うそだろ、恥ずかしい(笑)」と照れ笑いを浮かべた。

また水澤は「錦戸さんと車で2人のシーンがあるんですけど……錦戸さんと僕が密室にいるということが衝撃でした。オナラは我慢してました」と独特の間で話すと、錦戸は笑いながら「皆さん、(水澤の人柄が)衝撃でしょ? 本当に何言ってるんですか?(笑)」とツッコミを入れ、会場を沸かせる。さらに田中は「この映画は、まだ僕の中で終わってないというか、引きずっていまして。これは僕は初めてなので、衝撃ですね」と語る。そして最後に回ってきた松田は「すみません、何も考えてなくて。今みんなの話を聞きながら考えてたんですけど、結局見つからなくて」とマイペースな調子で語り、観客を笑わせた。

最後、錦戸は「数回観た僕でも、まだ整理できない部分があります。映画を観た後はいろんな後味が残ると思う。甘いかもしれないし、酸っぱいかもしれないし苦いかもしれないし。皆さんが映画を観てどう思うか知りたいので、皆さんの感想が楽しみです。楽しんでください」と作品をアピールした。映画「羊の木」は2018年2月3日より全国ロードショー。

---------------------------------------------------------------------------------

私が60歳を超えてから、夫婦で映画を見に行くことがなかった。それは、50代の時は夫婦50割引でないと安くならなかったのが、60歳からは私単独でも1100円になったから。

でも、やっとヨメさんの学校が終わり、二人で映画を見に行こうということになった。2年半ぶりの夫婦50割引で。

うちは夫婦とも錦戸亮、松田龍平のファンなので、映画の内容がどうこうより、この二人を見に行こかという感じでこの映画を選んだ。

「京都キャロット」を5時に閉め、京都駅八条口のTジョイ京都へ。

6時過ぎに到着し、急いで4階のフードコートへ。

私は禁断のカレー、ヨメさんはビビンバを10分くらいで食べて5階の映画館へ。

「羊の木」は18時40分から1回のみの上映。

錦戸亮、松田龍平、言うことなし。この二人の組み合わせはなかなかよかった。

市役所職員の錦戸亮が、うちの廉に重なって見えた。顔は全然ちがうが、遠目からの雰囲気は似ている。この映画を見て、廉も仕事上のトラブルに見舞われないかが心配になった。まして、4月から東京で一人暮らし・・・。心配の種は尽きない。

最後のシーンを批判する人が多いらしいが、私はあれで十分満足。松田龍平の最後みたいになりたいなあと思った。

それより、左目に切り傷のある元やくざ役の田中泯さんがすごく印象に残った。

◇ ◇ ◇

田中泯

■田中泯(活動履歴)

暗黒舞踏の創始者である土方巽に私淑した、前衛的、実験的舞踊家。

しかし、近年では、「私の踊りはもはや、世間一般に言われている舞踏ではない。」と語る。

1964年からクラッシックバレエとモダンダンスを10年間学び、モダンダンサーとして活躍。1966年ソロ公演開始。その後、階級的思想と第二次大戦後の世相をそのままに反映した文化、日本のダンス「業界」そのものに懐疑を抱き始め、1974年より独自の活動を展開、日本現代舞踊協会からも去る。精神―物理の統合体として存在する身体に重点をおいた「ハイパーダンス」へと飛躍的に変化をしていく。結果、その表現活動は日本、そして世界の知識人、科学者、美術作家たちとのコラボレーションへと繋がり、当時の現代美術、文化界に先駆的な衝撃を与えた。

1978年、田中はパリ秋の芸術祭に於ける「日本の時空間―間―」展覧会(磯崎新・武満徹/プロデュース、『ルーブル装飾美術館』にて)で、海外デビューを飾る。以来30年以上、ヨーロッパ、アメリカ、旧社会主義国や発展途上国各地を含めた世界中で独舞、グループの活動を発表し続ける。

既存の表現ジャンル(演劇、舞踊、音楽など)を超え、生活と踊りの境界すら超えた田中の活動は、前衛活動家、美術家、小説家、生命科学者、文化人類学者、民族学者、哲学者などからも傾注を受け、田中の手がけるプロジェクトは共同研究や、社会教育、社会変容を目指したものへと発展をとげていった。こういったジャンルを超えた共同活動は、オペラ作品(振り付けと出演)、現存する伝統芸能・民族舞踊(日本の能や、インドの古典演劇)、視覚的美術、建築、ランドスケープ、医学的/精神医学的科学から即興音楽との表現にまで多岐に渡る。

その活動のかたわら、当時40歳であった田中は、身体および労働と自然との本質的に密接な関係に惹かれ、研究者や仲間のダンサーたちと共に郊外の山村に農場を開設した。近年は、共同の農業の形は閉じ、現在は、単独で継続されている。この農業活動を通じて、「踊りは、人間の農業という身体活動に不可逆的に、どうしようもなく根ざしている」と、確信する。

2002年より、山田洋治監督作品 映画「たそがれ清平衛」(2002)での映像への初出演にて、日本アカデミー賞、最優秀新人賞、最優秀助演男優賞を受賞、近年にはNHK大河ドラマへの出演やドキュメンタリー番組のナレーションなどにも表現の域を広げる。しかし、田中泯は「自分は単なるダンサーであり俳優ではない。」と語る。

田中の、「踊りの起源」への絶え間ない調査と堅固なこだわりは、日常に存在するあらゆる場に固有の踊りを即興で踊るというアプローチによって、「場踊り」という形で、より実践への根を深めている。「場踊り」は日本および世界各地で現在進行形で繰り広げられている。

◇ ◇ ◇

この偏屈でかっこいい、もうすぐ73歳のジジイの「場踊り」、見たいなあ。

東京まで見に行こうかなあ。

--------------------------------------------------------------------------------------

【RUN】

映画に行く前、午後4時からひとっ走り。

腰の調子がよくないので、今日も5kmだけ。

せめてちがうコースをと思い、圓通寺裏から深泥池に降りる道へ。

チラッと見える景色がいい。

深泥池を見て折り返し。

帰りは上り。

家まであと300mくらいのところで、以前同じバイトをしていたUさんに遭遇。私より10歳以上年上だが、今も元気ににこにこと走っておられる。見習いたい。

家まで5.14km。

5km地点で28分48秒。腰が痛い割にはしっかり走れた。

ちょっと前までは、一日に10km以上走るようにしていたが今は無理。体力が回復し、足指付け根の痛みや腰痛がましになるまで、しんぼうですね。

---------------------------------------------------------------------------------------

【今日のきく】

「京都キャロット」にご来店いただくと、今ならもれなく「びろびろきくちゃん」が見れますよー。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2017年10月13日(金)

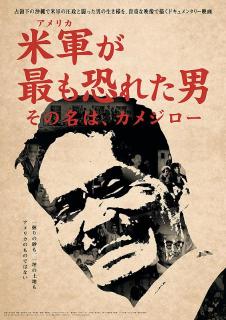

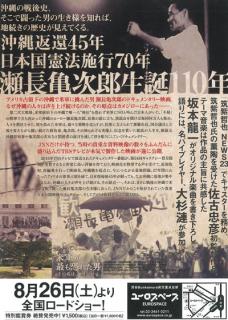

「米軍(アメリカ)が最も恐れた男 その名は、カメジロー」 [映画]

◎シネマトゥデイより

■(C) TBSテレビ

製作年:2017年

製作国:日本

日本公開:2017年8月26日 (ユーロスペースほか)

上映時間:1時間47分

配給:彩プロ

カラー(一部モノクロ)/ビスタサイズ/ステレオ

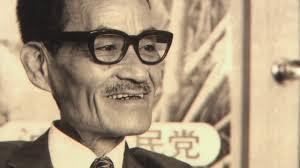

■見どころ:占領下の沖縄で米軍の弾圧にひるむことなく非難の声を上げ続けた政治家の瀬長亀次郎氏の人生をひもとくドキュメンタリー。2016年にテレビ番組「報道の魂」で放送された内容に追加取材や再編集を行い、瀬長氏の闘いを描く。監督は、長年TBSでキャスターを務めてきた佐古忠彦。テーマ音楽を坂本龍一が担当する。

■あらすじ:第2次世界大戦後、米軍統治下の沖縄でアメリカに抗った瀬長亀次郎氏。演説会を開けば何万人もの人々が押し寄せ、祖国への復帰に向けて民衆を先導し、那覇市長選挙で当選する。度重なる弾圧を受けながらも立ち向かい、アメリカを恐れさせた瀬長氏を写真や映像、彼の次女や元沖縄県知事の稲嶺惠一氏らの言葉で紹介する。

------------------------------------------------------------------------------------

◎琉球新報2001年10月6日

「私は米軍が一番嫌いだ」/瀬長亀次郎語録

▽「白、黒で争うべきではない。アメリカは軍用地料を支払え、祖国復帰を勝ち取ろうと叫ぶべきだ。瀬長一人が叫んだなら50メートル先まで聞こえる。ここに集まった人たちが声をそろえて叫べば、全那覇市民まで聞こえる。沖縄の90万人民が声をそろえて叫んだならば、太平洋の荒波を越えてワシントン政府を動かすことができる」(1950年9月13日、沖縄群島知事選挙の立会演説会で)

▽「瀬長の口を封じることはできても、虐げられた幾百万人の口を封じることはできない。被告瀬長の耳を閉ざすことはできるが、一般大衆の耳を閉ざすことはできない。被告瀬長の目は砕かれ盲目にされても、世界の民衆の目を砕き盲目にすることはできない。被告瀬長を投獄することはできても70万県民を閉じ込めることはできない」(1954年10月18日、人民党事件裁判に第2回公判で不宣誓陳述)

▽「2時間40分の最終弁論を準備したが、十分間に制限したのは米琉検察官の自信のなさを表している。この裁判は明らかに政治的裁判である。階級裁判であり、植民地裁判である。この裁判が世界の人民に軍事的支配の弱点を暴いた。最終的判決は世界の働く人々によって行われるだろう」(1954年10月21日、人民党事件裁判の最終弁論)

▽「私は11万市民のために市政に精魂を傾け、何一つ悪いことをしていないにもかかわらず、財界や軍の威力をかさに着た24人の議員によって不信任された。私は断固汚辱の市会に解散を命ずる。近く市会議員選挙が行われるが、彼ら24人の中から一人でも当選することがあれば、那覇の街は暗黒に化するであろう」(1957年6月17日、那覇市議会の瀬長市長不信任案可決後、議場で傍聴人に訴え)

▽「基地権力者による私の追放は一応成功したようだが、50日後の市長選挙の結果、再び第二の瀬長が現れ、基地権力者に対する市民の無言の抵抗を示すであろう。不当な圧迫、干渉に対しては四原則貫徹、祖国復帰を掲げた闘争を断固継続することを宣言する」(1957年11月25日、那覇市議会が2度目の市長不信任案を可決した際の弁)

▽「国政参加は実現したが、日米帝国主義との戦いはこれからだ。佐藤-ニクソン会談はまやかし。沖縄の核を認めた形での返還であり、基地の自由使用を認めたものだ。基地をなくし、アメリカのいない沖縄をつくることが県民の願い。その願いを国会に持ち込み全面返還に努力する」(1970年10月23日、国政参加選挙の第一声)

▽「国会では真っ先に返還協定の内容を明らかにさせ、米軍の撤退、布告布令の廃止、一切の損害補償、基地買い取り、資産買い取りの取りやめを実現させる。アメリカの占領が続き、真の復帰が実現しない限り、人民党は存続する」(1970年11月16日、国政参加選挙の当選の抱負)

▽「私の発言時間は十分に制限された。かつて軍事裁判で私は2年の懲役を受けたが、その際、判事が私の申し開きの時間を十分と制限した。発言を保証し、その時間も均等にすべきだ。各委員の配慮を求める」(1970年12月3日、衆院沖特委)

▽「私は日本共産党が好きだ。常に国民のために節を曲げずにきたからだ。私は米軍が一番嫌いだ。連中はうそばかりついている。沖縄は米軍に支配され、苦しめられてきた。毒ガスを持ち込んだり、核兵器を持ち込んだり、県民の貴い生命を虫けらのように扱ってきた。こんな連中を好きになれといっても無理だ」(1971年、地方選挙応援の全国行脚で)

▽「祖国復帰の原点について述べたい。これは遺骨だ。それは風にさらされ、大地と化している。その母なる大地は何を求めているのか。再び戦場にするな。沖縄を平和の島にして返せ、と叫んでいる。これが原点である。この県民の切なる願いに対し、一国の総理として責任を果たすのか」(1971年12月4日、衆院沖特委で佐藤首相を追及)

▽「沖縄のことわざに『ユクシェ、ジョーヌエーカントゥラン(うそは門を出る前にばれるもの)』というのがある。(略)核を抜けば部隊の任務がなくなる。沖縄にはハブという毒ヘビがいる。これから毒牙を取ったらハブではなくなる。任務がなくなった部隊はどうなるか」(71年12月4日、沖特委で福田外相が「沖縄に核があるとにらんでいるが、返還後は核はなくなる」と答弁したことを追及)

▽「沖縄を再び灰にしようとする米軍と安保条約というマジムン(魔物)、沖縄経済を食い荒らし吸い上げている大企業というマジムン、これらに全面奉仕している自民党というマジムン。このマジムンを日本共産党の躍進で退治しよう」(1984年、県議選の応援演説で)

------------------------------------------------------------------------------------

今日は寮2(出町)24時間。

昨日見た映画のことを思い出していた。

映画を見て思うことは人それぞれ。

私はこの映画の中で2つのことを思った。

1つは、「恐いから攻撃する」ということ。

トランプさんも金さんも、恐くて恐くてしょうがない人なんでしょうね。ネトウヨと呼ばれる人たちもそうかもしれない。そういう人たちに、この映画を見てほしいなあ。

もう1つは、「政敵も排除しない」ということ。

那覇市長職を追い落とされたあとの後継者選びの選挙で、カメジローさんの後継者が当選。しかし、政敵であった人たちにも、「一緒にガジュマルになろう」と呼びかけたそうだ。「排除」が好きな人たちにも、この映画を見てほしいなあ。

まあ、私の感想はこんなとこです。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2017年08月18日(金)

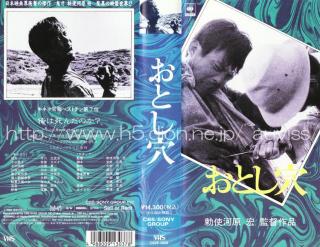

「おとし穴」 [映画]

今、広島です。

パソコンを忘れてきたので、出張販売から帰ってからゆっくり書くことにします。

昨日から、うちでは佐々木すみ江ブームです。

-------------------------------------------------------------------------------

◎Movie Walkerより

「おとし穴」

1962年・日本・95分(白黒)

原作は、テレビ部門の昭和三五年芸術祭奨励賞を得た安部公房作『煉獄』で、作者自らシナリオに書き改めた。勅使河原プロダクションの第一回作品で、勅使河原宏が監督したスリラーもの。

■ストーリー

不況の北九州炭鉱地帯。人間の住まなくなった長屋の裏のボタ山では、主人を失った野良犬が吠えていた。ボタ山の下には、ドロドロした陥没湖があった。

ある夏、一日のうちにこのドロ沼で三つの殺人事件が続いて起った。第一の殺人被害者はヤマを逃げ出した炭坑夫。小さなヤマを渡り歩いた末に食えなくなった炭坑夫は、息子と仲間三人で人の好い百姓をだましメシにありついた。炭坑夫を追ってカメラを盗み撮りする白手袋の無気味な男がいる。この男はいつもスクーターに乗ってやって来た。三人は港湾都市にたどり着き「労働下宿」にころがりこんだ。そこは口入屋と下宿を兼ねていた。

ある日、炭坑夫が港から帰ると労働下宿のオヤジが、いい働き口があるようだからこの場所へ行け、と地図を渡してくれた。それは例の白手袋の男がやって来た後だった。現場に来て見ると駄菓子屋が一軒、荒れた炭鉱長屋の沼の近くにあるきりだった。突然現われた殺し屋がいきなり短刀でグサリ、抗夫を殺してしまった。

殺し屋は目撃者の駄菓子屋の女をおどして偽証させる。その女がしゃべった犯人の人相は、近くの大炭鉱の労組の第一組合幹部そっくりだった。また被害者は第二組合幹部にそっくり。新聞記者が動き出し、両幹部とも当日はアリバイがあり、二人とも現地へいって調べてみようといい出す。

その頃、偽証した駄菓子屋の女は駐在の巡査と情事の最中、また殺し屋に襲われ絞殺された。巡査は逃げた。続いて現場にやって来た両組合の幹部は、激論して殺し合う。死体たちの幽霊が起き上り殺し屋を追いかける。すべての事件を見ていたのは炭坑夫の子供だ。事件の真相は何か。

◇ ◇ ◇

☆すごいラインナップ!

監督 勅使河原宏(1927〜2001) 当時35

原作・脚本 安部公房 (1924〜1993) 当時38

音楽 武満徹 (1930〜1996) 当時32

出演 井川比佐志(1936〜) 80歳 当時26

田中邦衛 (1932〜) 84歳 当時32

佐々木すみ江(1928〜)89歳 当時34

観世栄夫 (1927〜2007) 当時33

佐藤慶 (1928〜2010) 当時34

------------------------------------------------------------------------------------

ほんとうによかった。

なにがよかったって、ヨメさんが気に入ってくれたのが一番良かった。

私は映画を見たあと、その内容について人としゃべったりするのは好きではない。もう見終わったんだから。次に見たい映画に興味が向く。

しかし、ヨメさんが気に入ってくれた映画だけは別。

今回はヨメさん自身が生まれた年の映画で、若き日の田中邦衛や佐々木すみ江や佐藤慶が出演していたので、それだけでも興味がわいたようだ。

時代背景にも興味がわき、井川比佐志の息子役の宮原カズオさんは私と同い年というのもおもしろかった。彼は、ロケ地元民の坑内夫・宮原義男さんの長男(小学2年生)だそうだ。今ごろどこでどうされているんでしょうね。

私が最も印象に残ったのは、佐々木すみ江さんの背中の汗。あの「汗」を語らずして、この映画の何を語るやと思うくらいです。監督とカメラマンの腕に脱帽。

あの「汗」は、絶対に私の夢の中に出てくるね。もちろん悪夢として・・・。

映画館に入った時、「このハゲー!」率が70パーセントくらいだったのにはビビったが、私もそのお仲間でした。それよりも500円で名画が見られるというのがよろしい。

この映画館は日替わりで、今日はたまたま「おとし穴」に当たったが、他の日の有名な映画より良かったと思う。

「大当たり!」

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

【 過去の記事へ 】