2009年12月07日(月)

「憲法と人権を考える集い」 [平和]

◎京都新聞12月7日朝刊

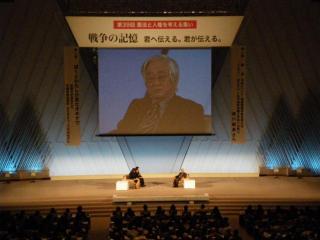

平戦争体験を通じて和の尊さを語る益川教授 (6日、京都市左京区・国立京都国際会館)

戦争体験通じて平和へ思い語る

左京で集い 益川さん講演

ノーベル物理学賞受賞者の益川敏英京都産業大教授が6日、戦争体験と平和をテーマに京都市左京区の国立京都国際会館で講演した。来場した市民約1100人を前に、戦争のない世界の尊さと平和憲法の堅持を訴えた。

京都弁護士会主催の「憲法と人権を考える集い」で講演した益川教授は、名古屋市の空襲で焼夷(しょうい)弾が家の屋根を突き破って床に転がった幼時体験を語り、「不発弾だった。爆発していたら大やけどをするか、死んでいた」と振り返った。

学生時代に平和運動にかかわった経験にふれつつ、「今の憲法9条を改正して手に入れようとしているのは交戦権しかない。改憲論者が憲法改正の提起をする前に、『このまま行ったらおれたちは負けるぞ』と思わせて断念させるぐらいまで、日本の津々浦々にまで反対の声が響き渡るように運動していきたい」と力説した。

先の戦争について「僕は力で相手をねじ伏せるやり方が大嫌い。日本がアジアの人たちに与えた苦しみは非難され続けても何ともいいようがない出来事だ」と述べた。

--------------------------------------------------------------------------------

12月5日、おじいさん(父)の誕生パーティー中、私の横に座っていた姉と、この「集い」の話題になった。

「沖縄に視察に行った京都の中高生が、国際会館で報告会すんにゃってなあ。私、見に行こと思てんにゃけど・・・。」と姉。

「ああ、それ、ボクも行こと思てんねん。」

8歳上の姉と話が合ったのは久しぶり。でも、よーく考えてみると・・・。

私が生まれて初めて「おきなわ」の存在を知ったのは、小学生の時。当時高校生だった姉から、「沖縄を返せ」という歌を教えてもらった。

「沖縄を返せ」

作曲:荒木 栄 作詞:全国法福岡高裁支部

かたき土をやぶりて

民族の怒りに燃ゆる島

沖縄よ

われらとわれらの祖先が血と汗をもて

守り育てた 沖縄よ

われらはさけぶ 「沖縄は

われらのものだ 沖縄は!」

沖縄を返せ

沖縄を返せ

当時小学生だった私は、「大きな輪を返せって何?」という感じだった。姉から、九州鹿児島のずっと南に「沖縄」というところがあり、そこは日本なのにドルを使って、車が右側通行、アメリカ軍の基地がそこらじゅうにあると教えてもらった時は目が飛び出た。

そして高校生になった私は、生徒会執行部に入り、返還前の沖縄に京都の高校生を派遣する運動に力を尽くした。わが洛北高校から2名、京都全体で10名ほどの高校生を沖縄に送り込んだ。1週間ほどの視察旅行だったが、その費用を工面するために、暑い中あちこちカンパのお願いに走り回った。

あの時のあの運動はどこが主体となってやっていたのか。今となっては思い出せない。

でも、今回のこの企画を知ったとき、私らが一生懸命やったのと同じようなことを今もやっているんやとうれしくなった。

この「憲法と人権を考える集い」は、2部構成。

第1部 講演「平和について理論物理学者は考える」

ノーベル賞の益川敏英さんのお話とインタビュー。

第2部「ぼくとわたしが見たオキナワ」

京都の中高生が沖縄の戦跡を訪ね、沖縄南風原町の中高生と戦争について考えました。

ということで、私はどちらかと言えば第2部重視。第1部はおまけのように考えていた。

ところがどっこい、益川さんのお話を聞いてびっくり。

実は廉から「益川さんの話はあんまりおもしろないらしいでー」と言われていたのだ。とんでもなかった。

自分の体験をもとに、自分が感じたままのことを話されている。言葉一つ一つが平易。だれが聞いても理解できるように、聞く側を気づかった話し方をされていた。

私はメモをとりながら話を聞くということができない。だから、お聞きしたお話の半分以上は忘れてしまった。印象に残っていることと言えば・・・。

「改憲を狙っている勢力は全体から見ると多数ではない。しかし、なぜかこの勢力は改憲に自信を持っているように見える。その自信がどこから来るものなのか理解できないが、ありとあらゆる手を使うつもりだ。そういった勢力をあきらめさせる運動が大事だ。」

「伝えたい〜私の戦争体験と平和への思い」と題したインタビューは、さらによかった。

「朝鮮で財産を築いた祖父母の自慢話は、聞いていて腹立たしかった。」

「ノーベル賞受賞の対象となった論文は32歳のときに書いたものだが、それは人生で一番忙しい時だったかもしれない。労組の役員もしており2つも3つも仕事が重なったが、時間をものすごく大切に有効に使うようになった。」

「家の仕事(砂糖屋)を手伝ってためたお金で、古本屋で念願の本を買った。現代数学全書33巻。初めて読んだ時は、そのほとんどが理解できなかった。でも、何回も読み返して徐々に理解できる部分が増えていった。」

「モーツアルトファンには申し訳ないが、モーツアルトの曲は聴く気がしない。モーツアルトは、ひらめきで曲を作り、そのあと推敲した形跡がない。そういった曲はどうも・・・。」

若い人たちに向けてと司会者に促されると・・・。

「今の受験制度はおかしいところがいっぱいある。あんな膨大なテストが本当に必要か。大学に入ってくる者は、受験に力を使い果たし『余力』というものが残っていない。気の毒だと思う。」

「努力しなくても熱中できることを見つけてほしい。最初は人のまねでもいい。うまくいかなくてもいい。何もしないよりも何でもいいから何かを始めてほしい。」

たぶん初めの「努力しなくても」という部分は、「無理をしなくても」というニュアンスだと思う。

今年の春には、うちの廉は大学生、真樹は高校生。本当に、何でもいいから何かを始めてほしい。

司会者の最後の質問。

この質問のあと、益川さんが固まってしまった。それまでも言葉を選び選び話されている様子がよく分かったが、ここは本当に固まってしまわれた。

私はその表情に目が釘付けになってしまい、肝心の質問内容を完全に忘れてしまった。どなたかしっかり聞いておられた方があれば、教えてください。(もちろん、戦争と平和に関する内容ではあったと思います。)

しかし、このときの益川さんのしっかり考えておられる表情を見て、「この人は信用できる人だ」と確信した。

いいお話を聞かせていただきました。

第2部 ぼくとわたしが見たオキナワ

こちらは、どうしても38年前高1だった自分たちと比べてしまった。

5人の京都の中高生は、みんなまじめないい子。沖縄南風原町から来てくれた3人の高校生と1人の大学生も、みんなまじめないい子。

ただ、聞いているほうとしては、ちょっといい子ちゃん過ぎてしんどい部分もあった。もうちょっとくだけてもよかったんちゃうかなあ。

聞いていて、笑ってもいい箇所はほとんどなかったような・・・。沖縄って、そんなとことちゃうような気がする。「てーげー」はどこいってもた?「なんくるないさー」は聞かんかった?

38年前私たちが送り出した仲間は、沖縄を十分楽しんで帰ってきたぞ。そんな話を聞いて、「自分が行ったらよかった」と後悔したもんや。

一つだけ感心したこと。

福知山の高校生(男子)が言っていた。

「嘉手納基地がある嘉手納町は、町全体の80%が基地である。私が住む福知山市の80%が米軍基地だとしたらどうだろうと思った。」

それ。それが自分のこことして考える第一歩やね。そういうふうに考えられた君はえらい。

私は以前から言っている。

選挙で人口比による一票の格差を訴えている人たちは、米軍基地分布の格差も訴えてもらいたい。本当に米軍基地が今の日本に必要であるなら、受益者負担の原則から、人口の多い首都圏や関西圏に大きな米軍基地を誘致すべきである。東京湾や大阪湾には余った埋立地があるじゃないですか。

それに伴い、米軍人やその家族が引き起こす犯罪も沖縄に集中することなく全国平均的に分布していくはず。

とにかく、もうこれ以上沖縄の人たちを裏切ったりだましたりするのはやめましょう。

京都に米軍基地を誘致すればいいと思った子はいなかったのかなあ。京都の中高生たちにも、そこまで踏み込んで考えてほしかったと思います。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 4 )

2009年10月28日(水)

「生きることは愛すること」 [平和]

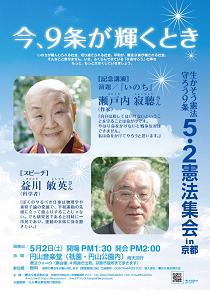

「生かそう憲法 守ろう9条 5.2憲法集会in京都」ポスターより

今日も体調悪く、朝のきくの散歩に行っただけで家に閉じこもっていた。

テレビを見ていると、「今日は何の日?」というコーナーで瀬戸内寂聴さんを取り上げていた。

2001年10月28日は、9.11に対するアメリカのアフガニスタン報復攻撃停止を祈り、彼女が断食に入った日だそうだ。

当時、彼女は79歳。まさに、命を懸けた行動であった。

瀬戸内寂聴さんといえば、「憲法9条の会」の代表世話人。この会に彼女が名を連ねている意味は非常に大きい。

「あの方のお話は、ごく普通に、私たちの心にしみこんできます」と言われる方が多い。

「分かりやすく、ごく普通に」は、平和運動の基本中の基本。彼女をお手本にできるところも多いように思う。

今日のそのコーナーの最後は、瀬戸内寂聴さんの次の言葉でしめくくられていた。

「生きることは愛すること」

これも、人間としての基本中の基本。短い言葉だが、奥の深い言葉です。

--------------------------------------------------------------------------------

◎京都新聞8月13日朝刊 「’09夏 わたしの原点」より

「戦争のむなしさ 語り継ぐ義務」 瀬戸内寂聴

作家の瀬戸内寂聴さん(87)は、1991年に湾岸戦争停戦を、2001年には米中枢同時多発テロへの報復停止をそれぞれ祈り、断食した。医薬品を渡すため戦禍のイラクを訪問したことも。瀬戸内さんを突き動かしてきた「反戦の原点」はどこにあるのだろう。

物心着いた時は日中戦争の真っ最中。学校で「聖戦」と教え込まれ、信じて疑わなかった。その思いが変わったのは戦後、夫の留学先の北京から日本に戻った後だった。

43年、北京に渡った時から、「何かおかしい」と感じ続けていた。中国人を虐げ、威張り散らす日本人。一方、知り合った中国人は、瀬戸内さんを人生の苦楽をともにする「朋友」として遇し、親切で優しかった。

夫が召集され食べていけなくなり、やっと見つけた職場の初日。北京で終戦を告げる玉音放送を聞いた。「日本人はひどいことをしていたから、どんなことをされるか分からない」。家に残した娘が心配で、職場を飛び出した。帰宅した時、路地の壁に張られた短冊の言葉を読んで、腰が抜けそうになった。

「『仇に報いるに恩を持ってす』。蒋介石が書かせた言葉です。こんな立派な考えを持つ国と日本は戦っていたんだ。負けて当然と思いました」

家族で北京にとどまるつもりだったが、翌年に強制出国させられ帰国。故郷の徳島県で母と祖父は空襲にあい、防空壕で亡くなっていた。

「母は日ごろ『徳島のような田舎にまで、爆弾が落とされるなら日本は負けだ』と言っていました。これが最後だと思ったんでしょう。逃げたら助かったのに、逃げようとしなかったと聞きました」。このように考え、なくなった市井の人々は数知れない、と今も思う。

「戦争なんて無駄だ」。

そして、こう思った。「教えられた通り(『聖戦』と)信じてきたが、それがいかにむなしいか。これからは自分の目で見て、自分で考え、自分が感じたことしか信じない』。反戦の原点だった。

51歳で得度し、「殺すなかれ。殺させるなかれ」との仏教の教えを胸に深く刻む。「戦争は人殺し。僧りょは戦争反対のの立場にならねば」。宗教者としての強い使命感から湾岸戦争、米中枢同時多発テロなどの節目には、年を重ねていても停戦や報復停止を願って断食をした。今も写経で必ず「世界平和」と書き、祈る。

戦争体験者が高齢化し、経験に基づいて悲惨さを伝えられる語り部が数少なくなった。しかし、イラク、アフガニスタン・・・。世界各地の戦乱は終わらず、日本近辺でも北朝鮮のミサイル発射で平和はさらに揺らぐ。「人々には、あの泥沼のような戦争を二度と起こしてはならないという気持ちがあるはず」という思いと、「人間は愚かさ同じ過ちを繰り返すかもしれない」との懸念が交錯する。

「北京にいたから飢えたことはなく、空襲も受けていない。目の前で家が焼かれ、肉親が死んだ人と比べたら私の戦争体験は弱い。戦争を知らず、好きなものを食べ放題の若者に、果たして伝わるかどうか分からない。でも、戦争の記憶がある人は、戦争は本当にむなしいと、伝える義務があると思います。

※ せとうち・じゃくちょう 1922年徳島市生まれ。東京女子大卒。「夏の終り」で女流文学賞。73年中尊寺で得度し、翌年、京都・嵯峨野に「寂庵」を結ぶ。2006年文化勲章。近著に「寂聴 幸福の鍵」など。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2009年10月09日(金)

9の日平和ラン+オバマ大統領のノーベル平和賞 [平和]

オバマ米大統領「核なき世界を目指す」、プラハで演説

チェコの首都プラハ(Prague)のプラハ城付近の広場でバラク・オバマ(Barack Obama)米大統領(2009年4月5日撮影)。(c)AFP/Saul Loeb

4月5日 AFP】バラク・オバマ(Barack Obama)米大統領は5日、チェコの首都プラハ(Prague)で演説し、「核兵器のない世界」の実現に向けて世界をけん引してゆくことを誓った。また、核拡散を「運命だとあきらめる」姿勢を非難し、北朝鮮のロケット発射について北朝鮮は罰せられるべきだと語った。

米国と欧州連合(EU)の初の首脳会議のため、チェコを訪れたオバマ氏は、「世界で唯一核兵器を使用したことのある核保有国として、米国は行動を起こす責任がある」と述べ、「この取り組みをわれわれ一国で成し遂げることはできないが、しかし、世界をけん引することはできる」と語った。

「だから今日、わたしははっきりと信念を持って、核兵器のない世界の平和と安全保障の実現に米国が取り組むことを宣言する」

オバマ氏は、核実験をただちに禁止したいとの考えを示し、米国議会での包括的核実験禁止条約( Comprehensive Test Ban Treaty、CTBT)の批准を目指すと述べた。

また、2010年までに、国際的な核安全保障サミットを開催したいとの意向を示した。

午前4時30分に北朝鮮のロケット発射の知らせで目を覚ましたオバマ氏は、北朝鮮は報いを受けなければならないと述べ、国連安全保障理事会(UN Security Council)の緊急会合で国際社会が強い反応を示すことを求めた。

「この挑発行為は、行動の必要性を強調するものだ。きょう午後の安保理会合のみならず、核兵器の拡散防止にむけたわれわれの決意をより強くする」(オバマ米大統領)

オバマ氏は、「規則に拘束力を持たせ、違反には制裁を行い、発言は意味を持たせなければならない」と述べ、「核兵器拡散の防止に向けて、世界は共に立ち上がらなければならない。今こそ、国際社会の強力な対応を示す時だ」と訴えた。(c)AFP/Stephen Collinson

--------------------------------------------------------------------------------

「9の日平和ラン」をしようと思っていた日に、うれしいニュース。

「オバマ大統領に、ノーベル平和賞」

これは、4月5日のプラハでの演説が大きい。(上に当時のニュース記事を載せておきました。)

実は、現在(午後7時)、私はまだ走りに行っておりません。でも、このニュースを聞いてから走れば、身も心も軽快に走れます。

(注) 「9の日平和ラン」の記事は、走った後で。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )

2009年09月04日(金)

せのおさん [平和]

今日、「京都キャロット・産大前店」に、せのお直樹さんが来てくださった。

せのおさんは、京都市会議員(西京区・日本共産党)である。私が尊敬する三宅誠孝さんが亡くなられたとき、せのおさんの「活動日誌」に書かれていた文を、このブログに引用させていただいた。(「三宅誠孝さんが・・・」 2009/1/23)

せのおさんは、三宅さんの第一印象を「強烈な好感」と表現しておられた。もうそれだけでも、「信用できる方」だと感じた。お電話で「三宅さんとは『京都ランナーズ』を通しての知り合いです」と言っただけだが、私のブログへの引用を快く承諾してくださった。少し話させていただいただけだが、電話の向こうから「まじめさ」が伝わってくるようだった。

いつかまた、三宅誠孝さんのことをお話させてもらえればいいなあと思った。

今日うちの店に来られたのは、政治活動ではなく、ランニング用品を求めてのことだった。

せのおさんは、三宅誠孝さんの影響からか、ちょこちょこ走っておられるらしい。そして、近々、フルマラソンに挑戦される予定。わざわざ時間を作って走るのは難しいので、自宅から議会(京都市役所)まで約12kmを走ろうと思っているとのこと。それに使うバッグを探されていたのだ。

ふだん、私はめったに産大前店にはいないのに、今日は出張販売の準備をしていてラッキーだった。(お客様にとっては、アンラッキー・・・かな?)

せのおさんのように「走れる議員さん」がおられることは、本当にうれしい。我々ランナーの気持ちがわかってもらえそうで。そんな議員さんが、もっともっと増えてほしいなあ。

今日もちょっとだけお話させていただいた。

「選挙、お疲れ様でした。共産党がもうちょっと取ってほしかったんですけどね・・・。」

「そうですね。でも、確実に何かが変わりつつありますよ。」

「うちの姉夫婦がゆってたんですけど、反共勢力が減ったというふうに考えたらええんやって。ただ、一般の人は民主党は反自民やと思ってる人が多いけど、実際は自民党よりもっとえげつない人も入ってますもんね。東京都議のTという人はびっくりですよ。卒業式に君が代歌ってるかどうか視察に行ったり、性教育は偏向教育と決めつけて、その学校にどんどん介入してきたりね。それが、民主党やちゅうんやから、あきれます。」

「そう、しっかり目を光らせてないと、どんどん悪い方に引っ張られていきます。」

「こんな言い方したら失礼かもしれませんけど、私のまわりでも、『共産党はも一つなんやけど、憲法9条は絶対守らなあかん』ゆう人、けっこう多いんですわ。それやったら、そこからちょっとずつでも拡げていったらいいんちゃうかなあって思ってるんですよ。」

「いや、ほんとにそうです。どんなことでもできることをしていってもらったらありがたい。がんばってください。」

日々身を粉にして活動しておられる議員さんに向って、日々ほとんど何にもしていない私がえらそうなことを言ってしまった。「反省」

ただし、マラソンに関しては私の方がちょっとだけ先輩だと思いますので、これからもどうかよろしくお願いします。

※ぜひ、せのお直樹さんのホームページものぞいてください。ください。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2009年08月27日(木)

「子どもは見ていた」 [平和]

8月は、新聞に戦争関連の特集記事が組まれていた。

いろいろあったが、連載ものの中で私がもっとも心に残ったのは、毎日新聞の「子どもは見ていたーー戦争と動物」シリーズだ。

8/10 愛犬供出「心が死んだ」

8/11 軍用兔飼育「小国民の務め」

8/12 伝書鳩は戦友だった

8/13 馬の出征 泣いた母

8/14 ゾウ列車は夢を乗せて

この連載の中でも、第1回の「愛犬供出」は泣けて泣けて・・・。

少し長いですが、ぜひ読んでください。

◎毎日新聞 2009年8月10日

子どもは見ていた:戦争と動物/1 愛犬供出、「心が死んだ」

犬、ウサギ、馬……。戦時中、家々で大切にしてきた動物が子どもたちの前から姿を消した。国に求められ、差し出す役割を担わされた子もいた。出征する家族との別れにくわえ、小さな友達まで奪われた悲しみ。終戦から64回目の夏、当時を知る人たちが若い記者に語ってくれた。動物を通して見えた戦争を伝えたい。

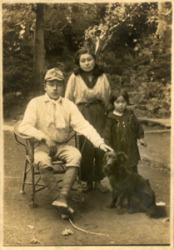

渡辺礼子さん(中央)とマル =礼子さん提供

◇兄出征の悲しみに追い打ち 撲殺役も少年「国のため」

ペット問題を担当する私(記者)の元に昨秋、一通の手紙が届いた。差出人は宇都宮市の渡辺礼子さん(81)。ペットブームの中で捨てられた動物が毎日殺処分されている記事を読み「やり切れない思いです」とあった。

つづられていたのは17歳だった戦争中、軍服の毛皮にするため愛犬「マル」を供出させられた悲しい記憶。「マルのような犬がいたことを忘れないで」

私は市営住宅で1人暮らしをする礼子さんに会いに行った。

*

戦時中、礼子さんは栃木県西方町の農家に暮らしていた。ある夕方、弟が友達に子犬をもらってきた。もこもこした真っ黒な毛。8人のきょうだいのうち、小さい弟や妹から順に抱っこした。やっと長女の礼子さんの番が来た。腕の中でしっぽを振り続けた。前に飼っていた犬の名をつけることで家族全員が一致した。

家にはマルと遊びたい子どもたちが集まってきた。食べるものも着るものもなく、重い空気がたちこめた村に笑顔が戻った。

礼子さんは国民学校(現在の小学校)を卒業後、畑仕事に出た。父は勤め、兄は学校に行くため、母と2人での麦作り。人手が足りず雑草に負けてしまい、供出する分しか収穫できない。「私もマルも、いつもおなかをすかせてた」。くたくたになってあぜ道を歩いた。マルが後をついてきて、どこかで拾ってきた干しイモやたくあんをポリポリと音を立てて食べていると、ほっとした。

一番の楽しみは三つ上の兄、郁さんとハーモニカを吹くことだった。普段はおとなしいマルが「ウオーン、ウオーン」と歌うように鳴き声を合わせるので、2人で声を上げて笑った。

その兄の出征が決まった。見送る途中で涙をこぼし、村の大人に「どの家もお国のために兵隊を出してる。名誉の戦死を遂げるんだ」としかられた。一人でハーモニカを吹いた。マルが一緒に鳴いてくれた。

だが間もなく役場から連絡が来た。「兵隊さんの毛皮にするので犬を供出せよ」。もう言葉も出なかった。

犬たちは学校の校庭に集められた。マルを連れていった近所のおじさんから「校庭の手前から足を踏ん張って歩こうとしなくて困った」と聞かされた。

話し終えた礼子さんがつぶやいた。「戦争で、私の心は一回死んだの。うれしいことも悲しいことも、感じないように決めたの。苦しまずにすむから」。戦後は准看護師として働き、戦場で心を病んだ人たちの世話もした。犬を飼うことも、誰かにマルの話をすることもなかったという。

*

集められた犬はどうなったのか。動物の供出に詳しい児童文学作家の井上こみちさんが、犬や猫を撲殺する仕事をしていた修さん(79)=仮名=のことを教えてくれた。北海道に住む修さんに取材を申し入れると「忘れたいし、妻や子にも秘密にしている」と悩みつつも「勝っても負けても戦争はだめ。それを伝えられるなら」と話してくれた。

1944年の冬休み。15歳だった修さんは友達に「いい仕事がある」と誘われた。家族5人、長屋での貧しい暮らし。「少しでもお金になるなら」と飛びついた。

指定された場所に集まり、初めて仕事の内容を聞かされた。仲間の一人は逃げ出した。修さんは「満州や空の上の兵隊さんはどんなにお寒いだろう。これもお国のためだ」と心に決めた。でも子ども心に「猫は化けて出る」と思うと怖くて眠れず、便所に一人で行けなかった。

いろんな町を泊まり歩き、集められた動物を仲間が押さえ、修さんが撲殺する。「毛皮に傷が付かぬよう、犬は丈夫な木の棒、猫には金づちを眉間(みけん)めがけて力いっぱい振り下ろせ」と教えられた。連れてくる飼い主たちの表情は暗い。みんな悲惨な光景を見て動揺し「殺さないで」と懇願する。泣きだす少女。「うちの犬だけは助けて」と、どぶろくをわいろに差し出す男の人。泊めてもらった農家の犬をこっそり見逃したこともあった。仕事は20日間ほど続いた。帰宅して、家族に何をしていたかは言えなかったという。

私が「かわいそうなことをしたという思いはありますか」と尋ねると、修さんの口調に怒気が混じった。「ないね」。自分に言い聞かせるように続けた。「仕方がなかった。そう思うほかないんだ」

修さんは犬や猫が捨てられていると、拾ってきてしまうという。4年前からは茶色い雑種を育てている。

「鼻をなでてやると、じいっとこっちを見るんだ。かしこいんだ」。顔を上げてくれたのは、この時が初めてだった。【田後真里・28歳】

◇物資不足で食用、軍服の毛皮用に

「犬の現代史」(今川勲氏著、現代書館)によると、日中戦争開戦後の1940年、国会で「人間も食べるものがないのだから、軍用犬以外は殺して利用してはどうか」という犬猫不要論が巻き起こった。当時は「愛犬家の楽しみを奪ってよいものか」との慎重論も強く、退けられた。

だが戦争の長期化で44年12月、当時の軍需省は強制的な供出を決定。毛皮は飛行服、肉は食べるためだった。同月19日付少国民新聞(現在の毎日小学生新聞)は<犬君も撃滅(げきめつ)戦へ>という見出しで、犬の供出により空襲を受けた際に国民がかみつかれることも防げると書いている。<立派な忠犬にしてやりませう>と訴えた隣組回報も残っている。

※このシリーズ「子どもは見ていた」は、すべてネット上に公開されています。他の記事も読んでみてください。

--------------------------------------------------------------------------------

子どもたちに戦争の話をするのは、すごくむずかしい。自分が経験していないことを話さねばならない。

そんな時、「今普通に過ごしていることが普通にはできなくなる」ということを示せばいいのかと思う。

この「愛犬供出」は、犬猫を飼っている子には衝撃的な記事である。

例えば、うちの「きく」や「あんも」が兵隊さんの毛皮のために使われるとしたら・・・。これなら、廉や真樹も理解できるだろう。

犬猫の扱いに慣れている私は、犬の撲殺役に任命。それを受け入れなければ「非国民」。家族の一員だと思っていっしょに暮らしていた犬や猫が・・・。

ここから先は、それぞれが考えましょう。

最後に、京都新聞のコラム「灯」から。

◎京都新聞 2009年8月19日

「ささやかな継承」

80歳になる母親と8歳の息子と広島平和記念資料館に行った。小3の息子には父親として戦争の写真や映像を見せて、恐ろしさを教えてはいるつもりだ。とはいえ、自身も戦争を知らない世代で、書籍などで学んだことでしかない。

そこでわが家でただ一人の戦争体験者であるわたしの母親の出番だ。資料館で母は手を引っ張ってくれている孫に、展示物の解説を丹念にしてくれていた。被爆直後の広島の模型の前で、自らが体験した神戸空襲での恐怖を重ねて話していた。

被爆当時、13歳や14歳の女学生が着ていた衣服の前で足が止まった。原爆の熱線を浴びてボロボロになり焦げている。「怖かったろうなあ」と、当時、16歳だった母は、今、生きていれば同世代の人たちの苦しみを思いやった。

そして、つぶやいた。「戦争中も戦後も物は何もなかった。本当に惨めな暮らしだった」。孫の手をギュッと握り、「あんたは幸せやなあ。いっぱい楽しいことをしいな」と笑った。三世代でのささやかな平和学習だった。

母の住む神戸の家は阪神大震災で半壊した。次は震災体験を話してもらおう。母にしか孫に伝えられないことはまだまだある。 (塚本宏)

--------------------------------------------------------------------------------

そう、一番大事なのは「継承」なんです。

私も、現在87歳の父から戦争体験をたくさん聞いている。でも、そのうちの少ししかうちの子には話していない。

いつも私の心に引っかかるのは、私の一番嫌いな「強制」にならないかということだ。

平和運動に携わる人々の高齢化が目に付く。

「あなたたちの子や孫に、あなたたちの考えは引き継がれていないんですか?」と問いかけたくなってしまう。

たぶんそれは私と同じく、「強制」の大嫌いな上品な方たちばかりで、自分の子にまで気を使いすぎているのかも。

でも、私は、「コソッ」、「コソッ」と伝えていくつもり。子どもたちも、この「パオパオだより」を時々は読んでくれているらしい。

「ささやかな継承」、するぞー。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2009年08月25日(火)

「だまされない」 [平和]

8月は、新聞テレビなどで戦争関連の特集が多い。

テレビはあまり見る暇がないが、新聞はできるだけ読むようにしている。その中で、毎日新聞夕刊の短いコラム「憂楽帳」の記事が心に残った。

◎毎日新聞 2009年8月13日 大阪夕刊

憂楽帳:だまされない

1年間に本を100冊読んでも、心に残る1冊はおろか、心に残る一文にもなかなか巡り合えない。

佐高信さんと魚住昭さんの対談集「だまされることの責任」(角川文庫)に収録された、映画監督・伊丹万作が1946年夏に発表したエッセー「戦争責任者の問題」。映画人が負うべき戦争の責任を問いかけた一文として心に刻まれる。

その論旨は、日本人の多くが「だまされて」第二次世界大戦に突入し、「だまされていた」という言葉で済ませ、その後の一切の責任から解放された気になっている。だまされていたと平気でいっていられる人は何度でもだまされる。二度とだまされまいとする真剣な反省と努力がなければ進歩がない−−というものだ。

戦禍が語り継がれる限り、今の日本人がだまされることはないと信じたい。一方で今、社会保障や外交、経済政策など私たちに選択を迫る課題は多い。「政権選択」のその先にある問題にも目を向け、しっかりした視点が必要だ。衆院選の投票日が近づく。

4年ぶりに訪れた機会、だまされずに一票を行使しませんか。【飯田剛】

何事も仕方なかったではすまされない。

私は、ちょっとでも「戦争のにおい」がするものに拒否反応を起こす。「何をたいそうに騒ぐのか」といぶかしげに見られることもよくある。

でも、「あの時、たいそうにしていて、(結果として)よかったね」ということがこれから先にあるかも・・・。

「とくに深く考えていませんでした。みなさん、そうでしょう。みんな、だまされていたんです。」

こんなふうにだけは言いたくありません。

私は話がヘタ。

私のブログ友だち・みきさん(「ふくたままのRunRunLife」)が、論理的でわかりやすい投書を京都新聞にしておられた。

◎京都新聞 2009年7月30日

「国旗国歌の強制が問題」

「窓」欄の投稿「国を誇りに思う心必要」を読みました。世界の人々が自国の国旗、国歌に誇りを持つのは自然なことでしょう。でも、オリンピックなどの国際的な祭典で用いられる国旗、国歌と、学校の入学式や卒業式などでのそれとは、意味が違うと思います。

オリンピックは、国ごとに選手が各競技で競い、勝利者の健闘をたたえて国旗が掲揚され、国歌が演奏されます。しかし、日本の学校では、式典での国旗掲揚、国歌斉唱が、文部科学省の通達で半ば強制的に行われています。式典での国歌斉唱時に起立しない教職員、生徒、保護者たちは、こうした「強制」に反対の意思表示をしているのです。

投稿者の義母も、日の丸で「祝福」されて戦地へ送り出され、命を落とした息子さんを思い、国民を犠牲にした国への怒り、あるいは戦争反対の強い意志を「国旗を揚げない」という行動で表されたのでは、と思います。国を誇りに思う心は、自発的であってこそ尊いものであり、強制的であってはなりません。

教育現場においては、「日の丸、君が代」の押し付けではなく、この国の歴史や文化を偽りなくきちんと教え、学ぶことで国を誇りに思う心をはぐくむべきだと思います。

「だだの歌じゃないんですか、『君が代』って。ただのしるしじゃないんですか、『日の丸』って。そんなもんが人の命より上に扱われるなんて、どうしても理解できません。」

私に言わせてもらうと、こうなってしまいます。これでは説得力ないわな。

もうひとつ、気になる投書があった。私が常日頃懸念していたことが、ズバリ書かれていた。

◎京都新聞 2009年8月9日

「右傾化進むネット社会」 Y.S (44歳男性)

インターネットのニュース記事を見ると、一部のニュースの下にコメント欄があり、読者が書き込めるようになっていて、書き込みに賛成したり、反対するボタンるがついている。そこでは、驚くほど自民党・麻生政権擁護の意見が多く、賛同者も多い。世論調査とは、全く反対なのである。

意見の多くは極端なナショナリズムで、民主党や社民党に対して否定的であり、民主党が政権をとると、国が北朝鮮に乗っ取られるかのごとく書いてあったりする。そして、その主張に反対する人が100人にも達しないうちに、賛同者は2000人ぐらい集まったりしている。

私は戦後生まれだが、子どもの時にはまだ、戦争の影が残っていた。当時は、平和が豊かさをもたらしてくれた時代だった。しかし、今の若い人は、格差社会にに生まれてきて、インターネットを通じて社会参加するようになれば、極端な右翼思想が一般的な意見だと考えてしまうかもしれない。かつてナチスが台頭した時代のようにならなければよいが、と危惧するのは私だけだろうか。

私も、このY.Sさんが指摘されているのと同じようなサイトを見たことがある。それは「極端なナショナリズム」というより、「下品で世間知らずのだだっ子の言いたい放題」という感じだった。内容が3パターンくらいしかなく、同じ人がペンネームを変えてコメントを書き続けているのではないかと疑われるようなしろものだった。(※)

世の中にはさまざまな考えの方がおり、それを知った上で、ねばり強い対話によってともに生きていく道を探る。それしかないでしょう。(一方的な強制など、もってのほか)

「下品で世間知らずのだだっ子」ばかりの世界に未来はない。私は、そう思います。

※そのサイトは、卒業式で「君が代不起立」を続けておられる東京都立高校の根津公子教諭の行動を追った動画を見られるもの。

それに対する賛同のコメント0、誹謗中傷100以上。

誹謗中傷コメントは、大きく分けて次の三つ。

?そんなに日本がいやなら、日本を出でいけ。

?生徒に校則を守らせる立場にあるものが、決まりを守れないのか。

?生徒のことを考えず自分のわがままを通す教師のせいで、日本の学校はガタガタ。

幼稚!

本当にちゃんとその行動を見た後のコメントとは思えない。

長くなるのでくわしくは書かないが、根津先生はどんなふうに批判されようと、その人に真正面に向かれとことん対話されている。匿名でコソコソ誹謗中傷している人たちとはくらべものにならない。

「わがまま」批判には、もうビックリ。停職3カ月をくらった根津先生は、ボーナスなども含めると実質年収が半減。単なる「わがまま」で、そこまでできますか。そこまでできる人は、本当の「人間の良心」を持った人でしょう。

文章なら読解力不足ということも考えられるが、映像でも真実を見る能力が低下しているのでしょうか。

しかし、賛同のコメントが0ということは、それが意図的に削除されているのかもしれない。誹謗中傷のコメントも、短くて誰でも書けるような単純なものばかり。誰かが、世論をある方向へ引っ張っていくために開設されたサイトかもしれない。

私のようなパソコンしろうとでもすぐたどり着けたのだから、これは危険。

みなさん、「だまされない」で!

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

【 過去の記事へ 】