2009年03月12日(木)

「カフーを待ちわびて」 [映画]

「沖縄離島・犬・独身」 この映画のキーワードはこの三つ。

「与那喜島・カフー(黒ラプ)・玉山鉄二」 映画では、こうだった。

「西表島・クー(雑種)・よんなぁよんなぁさん」 私が感情移入できるのは、これだ!

だから、この映画はどうしても見たい映画だった。上映が13日までと書いてあったので、昨日急いで見に行った。「MOBIX京都(新京極三条下る)」で、正規の1800円を払って入った。これは、「サウスバウンド」以来か。

水曜日はレデイスデー(女性は1000円)だというのに、館内はガラガラ。30人弱というところだった。玉鉄、よかったのになあ。

ストーリーがどうこうはどうでもいい。玉鉄がよかった。マイコもよかった。とにかく、玉鉄ファンは見るべし! (実は、私も隠れ玉鉄ファンです。)

しいて言えば、犬がちょっと上等すぎ。沖縄離島なら、やっぱりクーちゃんのような雑種でしょう。そこ、ちょっと監督分かってませんよね。(クーちゃんを見たい人は、ブログ「クーの毎日」へ)

映画の中で一番心に残ったこと。

それは、玉鉄演じる明青(あきお)が小さいころお母さんから教えてもらったこと。「つらいとき、心の中で『1、2、3』と数える。」 大人になった明青は、今もその教えを守っている。

ふーん。私にも同じようなことがある。

「ツバの中には人間の力がこめられている。ツバを吐くと、そこから力が逃げていってしまう。だから、絶対にツバを道に吐いたらあかん。」

私が小さい時、そう母に教えられた。何の科学的根拠もないが、いまだに私はツバを道に吐くことはできない。今思えば、そう言ってマナーを教えてくれていたのかもしれない。

「つらいときは・・・」

これも教えてもらった。「なにくそ、がんばれ」と自分に言い聞かせよ、というものだった。これに関しては、全然実行できていません。(おかちゃん、天国で嘆いてんのかなあー。)

この映画は、こんな視点からも見られる映画です。

映画の挿入歌もよかった。

moumoonの「EVERGREEN」。

CD買ってしまいました。

映画1800円。パンフレット600円。CD1050円。計3450円。

高いようにも思うけれど、心に残る値打ちから考えるとものすごく安い。

いい映画でした。

「きくを待ちわびて」

ヨメさんに捨てられ、花背の家に一人帰ったパオパオが、きくを待ち続ける映画。これ、どうでしょう。

最近、映画は水曜の昼に見ることが多い。(京都キャロットが水曜定休のため) そして、その行き先は「京都シネマ」か「京都みなみ会館」。

ここから外に出ると、いつも後ろめたい感覚がある。薄暗いところから、パッと明るいところへ。「みなさんが汗水流して働いておられるのに、昼間っからなにー」という感じ。

その点、この「MOBIX京都」はちょっと気が楽。映画館から出ても、新京極のアーケードが少しあたりを薄暗くしてくれている。

そして、そのまま御池の地下駐車場へ。

ここで、本屋さんと「京ちゅらら」によってお買い物。3000円を越えれば3時間駐車代がタダになる。「まず本屋さんに行って、後で『京ちゅらら』によろう」と思っていたが、京ちゅららの廣田さんと目が合った。

「こんにちはー」

順番変更して、まずこちらから。

「京ちゅらら」は、沖縄県産品ショップ。そして、店におられた廣田さんは、真樹が去年同じクラスだった廣田君のお母さん。真樹が小6の夏、友だちの友だちということで、一家4人で花背の家まで遊びに来てくださった。それ以来のお付き合い。

最近私のブログを読み始めていただいたようで、真樹のことを心配していろいろ聞いてくださった。

そして・・・。

「一つ、お聞きしたかったんですけど・・・。田中ひろこさんのこと書かれてましたよね。あの人、私の小学校時代の同級生です。転校されてそのあとはよく分からなかったんですけど、あの写真はまちがいないです。」

「ひえー」

去年の8月、私のブログのコメント欄に突如現れた教え子の田中さん。その同級生が、娘の同級生のお母さんやって! 私、そっちの学校に赴任してたら、廣田君のお母さんの担任やったかもしれんのか。

ジェネレーションギャップ!

廣田君のお母さんは、うちのヨメさんに言わせると「洛中の保護者一の美人、(二位は私・・・?)、あの人には負ける」。

お店の宣伝にもなると思ったので、廣田さんのアップ写真を撮らせてもらおうと思ったが、それはまた日をあらためて。映画のついでじゃなく、きちんと「ショップ情報」のカテゴリーとして書こうと思っています。

※ 田中裕子さん、今もこのブログ見てくれてますか。あなたが小学校低学年の時同級生だった○○さん(旧姓聞くのを忘れた)が、よーくあなたのことを覚えていましたよ。私と二人で、「かわいかったー、かわいかったー」と言い合っていました。今度、旧姓と下の名前、聞いときますね。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 5 )

2009年01月24日(土)

「教育ってなーに? 上映会」 [映画]

「しゃーないな、ブッ○○○なオバサン二人の写真、ブログに載せたろ。」

なんというしっつれいなものの言いよう。それでもお二人はきげんをそこねもせず、笑顔で写真におさまってくれはりました。

先週の日曜、京都走ろう会例会からの帰り、鴨川河川敷で偶然お会いしたのは、I・やすえ先生とM・じゅんこ先生のお二人です。現在、南区の同じ小学校に勤務されているそうです。

このお二人は、はるか昔、私が現役教師であったときのことをよーくよーく知っている人たちです。(私よりちょっとだけ年下です。)

この日は、小学生持久走記録会の応援に来られていたようです。

「昨日(1/17)のブログにも、小学生ランナーのマナーの悪さについて書いたとこや。自分らをエリートとかんちがいしてるんかなー。

指導する先生の方も、ええかげんな知識しか持ってはらへんみたいやし。こんな大人数の大会で、仮設トイレがないなんて最低やで。

昨日もな、練習に来てる小学生とはち合わせしてな。わがもの顔で走ってる子らにムカムカ。先生はゴール地点で、○分○秒ってゆってるだけ。何の指導じゃーって言いたいわ。」

「ほんまやね。藤井さん、私ら気つかへんこといっぱいあるし、どんどん言ってね。

そやけど、その先生、ストップウォッチの数字が見えるだけええやん。私なんか、そんなちっさい字見えへんしー。」

やすえさん、ずっこけますがな。こっちがカッカきてるとこを、うまいことなごましてくれよんねー。腕、落ちてへんなー。

「藤井さんみたいに子どものことよう見てくれはる人が、先生に戻ってきてくれはったらいいのに・・・。もったいない。」

「もったいないことなんか、ない! 日の丸・君が代の強制がいやでやめたのに、それがある限りそんなとこに戻れますかいな。昨日(1/17)もね、『君が代不起立』ちゅう映画、見てきたとこやねん。東京の根津先生って、知ってはる?」

「いえ・・・。」

東京都の「君が代・日の丸」処分の象徴的な人なのに・・・。京都では、話題にもなってへんのかな。

(私のブログを毎日チェックしてくださる方でも、ちょっとかたい話題の時は読みとばされるそうです。今日もちょっとかたくなりそうですが、私の大好きな昔の仲間に、「つかみ」を助けてもらいました。できるだけわかりやすく書こうと思っていますので、読みとばさないで・・・。)

1月17日、河原町五条下るの「ひと・まち交流館」に向かった。「教育ってなーに? 上映会」(主催 ドキュメンタリー・フィルム・ライブラリー)に参加するためだ。

ヨメさんには、「また、しょもなー」と言われそうだったので、ないしょで行った。

確かに今の私がこの映画を見ても、何の役にも立たないだろう。しかし、東京都の不当な弾圧に対して、真正面から「おかしい」と言い続けておられる先生がいることを多くの人に知ってもらいたい。ただ、それだけだ。

映画チラシより、簡単に紹介を。

教育ってなーに? 上映会 教育を問う3作品上映

●「君が代不起立」 長編ドキュメンタリー・2006年12月制作・87分

おかしいことには従えません

―暗い時代はゴメン! 教員たちの抵抗のドラマ―

(制作/ビデオプレス・松原明・佐々木有美)

「日の丸・君が代」強制問題をテーマにしたビデオプレスの新作ドキュメンタリー『君が代不起立』(87分)が完成した。

作品は、2003年10月の「日の丸・君が代」を強制する都教育委員会通達から、予防訴訟判決の2006年秋までを記録している。石原都知事下の東京では、「君が代」斉唱時に不起立しただけで、重い処分が課せられる。

私たちは、停職処分とたたかう根津公子さん、河原井純子さん、刑事告訴された藤田勝久さんなどを中心にした「教員たちのレジスタンス」を追った。

■ 人々に染みいる表現力 土本典昭(記録映画作家)

労働者の映画というと「政治的」なものという先入観があるが、この映画はとっぱなから違っていた。おだやかで、アジらない、こぶしを上げない、その語り口に引き込まれた。

恐い時代が足元まで来ている。

でも、それに対して、口を尖らせて抗議するだけではダメだろう。この作品の登場人物はみんな「自分はこう思っている。こうしたい」というだけで、けっして他人に押し付けようとしない。そこがいい。今までの左翼運動・組合運動になかった、人々の気持ちに染みいる生き方・表現力を感じた。

◎私の感想 (ぼちぼち、書きます。)

☆「ロード・トゥ・トカシキ」8日目 〜江文峠ラン2〜

今日は、お昼前に時間があったので、「仮想とかしき島マラソン10km」。

朝から雪が舞い、強風が吹くあいにくの天気。今日は、ルーズフィットタイツに長T、京都走ろう会35周年でいただいたてぶくろという重装備。

まずは野中橋まで2.4km、13分13秒。風はきついが気持ちのいい青空になった。

今日は、第1回よりは2、3分縮めたい。

往路28分、復路24分くらいを目標に。

?5分19秒。

?10分30秒(5分10秒)。

?15分44秒(5分13秒)。

?20分58秒(5分14秒)。

?27分23秒(6分24秒)。

静原に入ったころから空一面の雪雲。

あっという間に、目も開けていられないほどのゲリラ雪。一時やんでいた風も突風に。

それでも重装備できたので、そんなに寒くはなかった。私は、走る時はできるだけすずしいかっこうをしたいほうで、ロングタイツをはいたのは20数年ぶりだと思う。もう若くないっていうことですね。

また、江文峠の神社で願かけ。

ここは、上りから下りへの切り替えを一瞬にしたいところだが、やっぱりお宮さんがあると・・・。

?32分28秒(5分5秒、神社の25秒ロスを含む)。

?37分20秒(4分52秒)。

?42分6秒(4分46秒)。

?46分49秒(4分43秒)。

?51分37秒(4分37秒)。復路、24分14秒。

帰りもずっと雪。

てぶくろは暑くて、5分ほど走ったところではずしていた。長Tとロングタイツも、スピードが出てくるとちょっとうっとうしい。

私は、寒がりのくせに体が温まるのが早い。こういう人間は、どんなウェアで走ったらいいんでしょうね。

まあ、前回より4分ほどタイムを縮められたからいいか。沖縄は、絶対こんな天気にはならないんやし・・・。

最後に、家までの2.4kmを15分20秒。今日は天気はすごかったけど、いい練習ができました。

夜、きくと1kmのスロージョグ(7分50秒)。

これで、今日は、2.4km+10km+2.4km+1kmで、合計15.8km。

明日の「くみやまマラソン」10kmでは、43分をねらいたい。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2009年01月14日(水)

「大丈夫であるように ―Cocco 終らない旅―」 [映画]

沖縄出身の歌手・Coccoさんの映画を見た。

映画の中で、三つの言葉が心に残った。

「生きろー」

「よんなあよんなぁ」

「最後に花が咲いて、よかった」

・「生きろー」

言いたいことは、一つだけ。生きろー・・・、ふっ・・・、生きろー・・・、ふふっ・・・、生きろー・・・。

・「よんなぁよんなぁ」

友だちが突然死んでしまった時に思った、もっとゆっくりゆっくり生きてほしかったって。沖縄では『よんなぁよんなぁ』って言うんです、ゆっくりゆっくりのことを。

・「最後に花が咲いて、よかった」

アニメの『もののけ姫』は、人間のせいで世界がずたずたになる。そのずたずたのまま終わって欲しかったのに、映画の一番最後に花が咲いた。がっかりしました。どうして? これでは、また何も考えない人が増えるだけだと思った。

でも、子どもができてこの映画をいっしょに見たとき、『どうか、最後に花よ咲いてくれ』と思った。子どもには、希望にあふれたきれいな世界を見せてやりたいと・・・。

この映画は、「Cocco きらきら LiveTour 2007/2008」を追ったドキュメンタリーだ。

旅の始まりは1通の手紙だった―独自の完成と唯一無二の存在感で、熱狂的なファンをもつミュージシャンCocco。沖縄の米軍基地移設予定の海に現れた2頭のジュゴンの姿に喚起された彼女は、歌を通じ、何かを変えていこうとしていた。そんな折に届いたファンからの手紙。それは核再生処理施設のある青森県・六ヶ所村に暮らす少女からのものだった。そしてCoccoは北へ向かい、知る。自分と同じ痛みを抱える人が日本中にはまだたくさんいることを。自分たちも知らずに何かをしてしまっていることを。原爆ドーム、ひめゆりのおばあ達、息子のこと、死ぬこと、生きること・・・美しいものも醜いものもすべて胸に刻み、唄いながら、祈りながら旅は続いていく。日本中の傷跡に、いつか花が咲くように。みんなの明日と将来と夢が、大丈夫であるように。(映画のパンフレットより)

「何かをしなくては、でも何をすればいいのだろう。けっきょく、私には唄うことしかない。」

Coccoさんの自分への問いは、見ていてつらかった。そこまで自分を追い込まなくてもいいのに。

「まず、事実を知ること」

その通りだと思います。今まで知らなかった自分を恥じることはない。今から自分のできることを考えればいい。

自分が思ったこと感じたことを、そのまま唄ってもらえたら、聞いた人がまたそれぞれ何かを考えるでしょう。そんなに、自分を追いつめなくても・・・。

映画の最後に、Coccoさんの近況がテロップで流れた。

「2008年4月 拒食症で入院」

あかんてー。追いつめすぎやって。

今は、コンサートもお休みされているようだ。

よんなぁよんなぁして、またいつか元気な姿をみせてください。

「あっちゃんはヨー、○○でヨー」と、またみんなに語りかけてください。ゆっくりゆっくり、待っています。(「あっちゃん」というのは、Coccoさんの自分の呼び名です。)

映画に行こうと思ったのは、今日の朝。

京都シネマの会員更新しめきり日(1月末)が近づいていた。

それに、去年、チャレンジ(職業体験)で真樹の中学校の子が「京都シネマ」に来ていた。

新聞の映画欄を見ると、「大丈夫・・・」。あっ、あのCoccoさんの映画・・・。12時15分から。

ヨメさんのヨガ教室が11時半からやからちょうどいい。「北山駅」まで送ってもらおう。

いい時間に着き、会員更新の手続きも終えた。

受付の横には、男子中学生が二人。まちがいなく、○中生だ。

この映画の写真集を買おうとしてその中学生にお願いしたら、(二人がかりで)テキパキと対応してくれた。

胸の名札をしっかり見る。「O君」と「T君」。帰ったら、真樹に話してみよう。

(去年は女子やったのに、今年は男子や。)

「君ら、○中の2年やんね。」

「はい。」

「うちの娘も○中の2年なんや。6組なんやけど・・・。」

「はい。」

話に乗ってこないところを見ると、6組ではないようだ。彼らが6組だったら、私の名を名乗ろうと思っていたのに…。

上映15分前に開場。

そこで、このチャレンジ君の登場。集合をかけ、入場引換券に印字されている番号順に招き入れていた。

そしてそのあと、前説というか諸注意といか、それをきちんとやっていた。

もちろん紙を見ながらの説明ではあるが、チャレンジも4日目となると落ち着いたものである。拍手したくなるほどうまかった。

真樹から聞いた話だが、去年チャレンジで「京都シネマ」に来た子は、映画鑑賞の時間があったらしい。

去年の子は何を見たのかな。「ひめゆり」やったらいいのにな。

今年は?

今上映中の映画の中では、この「大丈夫であるように」がピカイチです。中学生にも、この映画を見てもらいたいなあー。

大丈夫じゃないのに

大丈夫って言わなきゃいけないのが

いやだ。

大丈夫じゃないのに

大丈夫でなきゃいけないのが

いやだ。

大丈夫じゃないって言っているのに

大丈夫?って聞かれるのが

いやだ。

なのに

大丈夫じゃない人を目の前にすると

大丈夫?って

そんな言葉しか探せない自分が

いやだ。

ごめんね。

大丈夫であってほしい、って

想ってるんだ。

きっと。

大丈夫になってほしい、って

願ってるんだ。

きっと。

大丈夫であるように、って

祈ってるんだ。

いつも。

いつもいつも

いつもいつも

(「大丈夫であるように」写真集、Coccoの言葉より)

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2008年09月26日(金)

「蟹工船」 [映画]

今話題の「蟹工船」。

今日1回限りの上映会があった。

これは行かねば。

仕事を早く切り上げ、家からバスで地下鉄・国際会館前。

そこから丸太町駅。下りてすぐの「ハートピア」。

午後6時半からだったが、5分ほど遅れた。

主催は、北上地区労(北・上京地区労働組合協議会)と府職労北上地協。

会場に入ると、主催者さんのあいさつが始まっていた。

◎映画のチラシより

蟹工船は、1929年に発表された小林多喜二の小説です。プロレタリア文学の代表作とされ、国際的的評価も高く、いくつかの言語に翻訳されています。

この小説には特定の主人公がおらず、蟹工船にて酷使される貧しい労働者が群像として描かれている点が特徴です。蟹工船「博光丸」のモデルになった船は元病院船の博愛丸です。

作者の没後75年にあたる今年、新潮文庫『蟹工船・党生活者』が古典としては異例の40万部が上半期で増設されました。例年の百倍の勢いです。

読者の多くは十代後半から四十代ん幅広く、若者、特に就職氷河期世代に人気。多くは非正規雇用などの不安定労働者であり、ワーキングプアも少なくない。一流大学を出ても就職ができずに苦しんでいる者もおり、小林多喜二の捉えた世界観は今日の若者の現状と通じるものがあることを示しています。

会場をざっと見回すと、およそ100人くらいの参加者。

ところがやっぱり、若者の姿がない。

「蟹工船」って、若者の間に話題になってるんちゃうん? 会場の中央に若い女性が2人見えるだけで、それ以外は、ほとんど私より年配の方に見えた。参加者の平均年齢は、ゆうに60歳を越えている。

6時40分ごろから上映が始まった。

白黒なので、黒澤明の時代劇を見ているようだ。

だいたいあらすじは知っていたので、割と落ち着いてみることが出来た。

原作は1928年。私の父が7歳の時。昭和の初めである。はっきり言って、むちゃくちゃな時代。人間の死とはとても思えないような死。こんなことは、この時代ではめずらしいことではなかったようだ。

映画の中で一番心に残った言葉。

「俺はストライキはきらいだ。けんかも争いもきらいだ。どんなことでも、今まではしんぼうしてきた。でも、もうしんぼうできない。人前でしゃべったことなどないけれど、今ははっきり言いたい。こんなあつかいは、もうしんぼうできない。」

この言葉をきっかけに、どうしようもない男どもと思われていた人々が、団結していった。

私は、これが言えなかった。心の中にあることをはっきり言葉に出して言う。人間にとって、一番大切なこと。これを忘れてはいけない。

自分の思い通りにならないことはたくさんある。しかし、自分の思っていることを言葉にすることは、すべての物事のスタートになる。

どんな発言も、まず許容する。そして、そこから議論していく。それが真の成熟した社会であると思う。

映画の最後のシーンは強烈だった。

「貴様ら、帝国海軍を侮辱するのかー。」

蟹工船の臨時工員に向けられる銃弾。その犠牲者の中には、人数合わせのために乗せられた小学生も。

「軍隊は決して自国民を守ってくれない」という象徴的なシーンであった。

「蟹工船」は、昭和初期の過酷な労働環境を描いた映画なのだろうか。私は、そうは思えなかった。この最後のシーンにこそ、製作者の思いがこもっているように感じた。

みなさん、ぜひ一度見てください。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 2 )

2008年07月09日(水)

「ナヌムの家」 [映画]

◎映画のチラシより。

女流監督ビョン・ヨンジュが27歳の時に、つらい過去を持つ元従軍慰安婦の心のつぶやきに耳を傾けたドキュメンタリー。ソウル市内の“ナヌムの家”(分かち合いの家という意味)で仏教団体の支援を受けながら共同生活を送る6人のハルモ二(老婆)の日常を綴る。映画は日本政府の正式謝罪と補償を求めて毎週水曜日に日本大使館の前で行うデモから始まり、炊事や洗濯、おしゃべりの合間に彼女たちが戦後受けた差別や苦しみをつぶやくように語る姿を温かいまなざしで捉えていく・・・。16ミリのドキュメンタリー映画で、翌年、同じ監督で新たな日々に入ったハルモニたちのその後を描いた続編が制作されている。1995年山形国際ドキュメンタリー映画祭小川紳介賞受賞作品。

◎私は、お年寄りの話を聞くのが大好きだ。

この映画では、強制的に日本軍の従軍慰安婦にされた韓国の女性が、過去を振り返り淡々と話されていた。私は韓国語がまったく分からないので、映像を目で追いながら下に出でいる白い文字(翻訳文)を必死で読んだ。ああ、言葉が分かったらなあ。

過去を振り返る映画を見る時、「あの人は身近な人で言うと誰に近いのか」と考えながら見る。

この映画に出できた女性たちは、私の亡き母と同世代だ。私の母は、終戦の年に20歳。日本がどこかの国に侵略され、従軍慰安婦として連行されておれば、この女性たちと同じ運命をたどったはずだ。

この映画に出てくる女性たちと同じ慰安所にいた女性の中には、病気になっても治療してもらえずそのままなくなった人もいる。たとえ生き延びても、子どもが産めない体になった人も多い。

「もし私の母が・・・」と思ったとき、この問題は私の存在自体を揺るがすものと感じた。

韓国の「ナヌムの家」で暮らす女性たちの話が中心だったが、中国に侵略していた日本軍のため連行され、終戦後そのまま中国に置き去りにされた女性たちの話は悲惨だった。自分の意志で異国に来たわけでもないのに置き去りにされ、帰りたくても帰れない女性たち。

私は、こんな人たちの存在をまったく知らなかった。日本の学校教育はおかしい。すぐお隣りの国にこんな仕打ちをしておいて、学校でこの事実はまったく教えられていない。

「ナヌムの家」に住む女性が語っていた。

「日本政府は、私たちが皆死んでしまうのを待っている。」

あれっ? この言葉、映画「ヒロシマ・ナガサキ」で被爆者の方がおっしゃっていたことといっしょ。

また、別の女性が語っていた。

「お金も食べ物もいらない。死ぬまでに一度でいいからいい着物を着てみたい。」

この言葉は、胸にジーンときた。

早く、早く。この女性の夢をかなえてあげて。それほどのことに、莫大な費用がいるわけでもなし。

この映画は、10年以上も前のもの。淡々と話してくれた女性たちは、今も健在なのだろうか。

時折でてきた歌を歌う場面、踊りを踊る場面が、唯一ほっとする場面だった。せめて、残り少ない余生を歌って踊れる毎日にしてあげたい。

今日も、「京都シネマ」の客席にはわずか12名。一日一回、一週間の上映期間なので、全部で100人足らずの観客か。ああ、もったいない。中学校や高校で上映できないものだろうか。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

2008年06月25日(水)

「Women in Struggle −目線ー」 [映画]

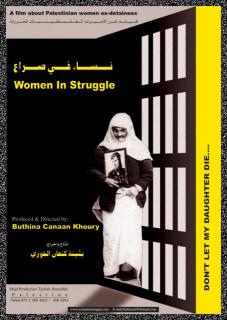

京都シネマ特別企画・シリーズ戦争と女性、「Women in Struggleー目線ー」。

映画の内容をどうこう言う前に、お客さんの少なさにびっくり。3室ある中でも一番広いシネマ1に、わずか6人。会員料金は、800円。京都みなみ会館も心配だったが、京都シネマも経営大丈夫かな。

チラシでの映画紹介は、次のとおり。

イスラエルの刑務所に拘留されていた元政治犯のパレスチナ女性たちが様々なStruggle(闘い)を呼び覚ます時。姉妹、母親、妻としての日常的な役割から離れてパレスチナの解放を目指して闘いに身を浸した4人の女性たちは、刑務所を出てからも、自らの内に「牢」を抱えながら、より大きな「牢」で日常を送っている。拘留時の耐え難い経験や現在のパレスチナでの日常生活の困難を自らの言葉で語る。パレスチナ人女性として初めて欧州ののテレビで中東をテーマとした作品製作に携わるブライサ・ホーリー監督。2000年にMajdの制作会社を起こし、パレスチナをテーマにドキュメンタリーを作り続ける。本作は、自ら製作・監督・撮影を行った初の長編ドキュメンタリー映画。

何の解説もなく、元政治犯のパレスチナ女性の話が続く。映画「ひめゆり」とつくりは同じだが、やはりパレスチナはいろいろな意味で遠い。

イスラエルの問題をしっかり理解している日本人は少ないと思う。

もともと国のなかった地域に、合いいれない二つの大きな勢力。片一方の集団が一方的に国を作り、もう一方の集団を追い出そうと画策する。それ以来、その二つの勢力は相手への攻撃と報復を延々と続けている。

私が分かるのは、このあたりまで。どうしてこの負の連鎖が断ち切れないのか。こんな悲しい現実が、いったいいつまで続くのか。明るい展望は開けない。

映画館に多くを望むのはあつかましすぎるかもしれないが、イスラエル・パレスチナの現状が分かるチラシなどがあれば、もう少しお客さんも増えると思う。1時間弱の映画を見ただけでは、あまり広がりがない。

「ひめゆり」との一番のちがいは、この映画で語っていた女性たちが、今も砲弾、銃撃の中で生活していることである。この負の連鎖を断ち切るために、日本人は何ができるのだろう。まったく分からない。

映画のパンフレットはなかったが、「パレスチナ〜占領とジェンダーを考えるための一冊」という冊子が売ってあった。まず、この冊子を読んでから自分なりに考えてみよう。

◎夜、このブログを書いている時の会話。

真樹「映画、見に行ったん?」

私 「うん。」

真樹「何の?」

私 「(チラシを見せて)、この上から二番目のやつ。『戦争と女性』シリーズゆうのんでな、全部見るつもりやねん。」

真樹「ふーん。」 と言いながら、そのチラシをしげしげと見ていた。

このあたりが、今の私の限界かな。

真樹から何か聞かれた時に、しっかり答えられるところまでは勉強しておこう。

Posted by パオパオ パーマリンク トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )

【 過去の記事へ 】